[책의 향기]인간이 불행한 이유, 개인 아닌 사회문제서 찾아라

- 동아일보

공유하기

글자크기 설정

◇행복산업/윌리엄 데이비스 지음/황성원 옮김/344쪽·1만6800원/도서출판동녘

요즘 한국 사회의 화두는 ‘소통’이다. 소통을 잘해서가 아니라 못해서다. ‘웰빙’ ‘힐링’ 등 언뜻 따뜻하게 들려왔던 말들도 따지고 보면 실상은 반대였기에 역설적으로 열풍이 불었다. 그렇다. 뜨거운 음식을 먹고 나서야 사람들은 “아, 시원∼하다!”라고 한다.

윌리엄 데이비스의 ‘행복산업’도 같은 이야기를 한다. 사람들은 행복하지 않아서 행복에 대해 관심을 가진다. ‘행복과학’ ‘긍정심리학’ 등 행복을 수치화하고 사람의 마음을 어떻게 활기차게 만들 수 있을지 고민하는 소위 ‘행복산업’도 2000년대부터 종교와 같은 열풍이 불었다.

저자는 공리주의자 제러미 벤담(벤섬)에게서 인간의 감정을 수치화하는 감정과학의 기원을 찾는다. 약 250년 전 벤담은 맥박이나 화폐가 인간의 감정 강도를 수치화할 수 있는 척도가 될 거라고 생각했다. 몸의 어떤 징후를 통해 감정을 측정할 수 있거나, 동일한 화폐가치를 가지는 다른 두 상품이 구매자에게 같은 감정 효용을 줄 수 있을 것이라고 생각했다. 이런 벤담의 ‘척도 아이디어’는 이후 설문지를 통해, 미묘한 표정 측정을 통해, 맥박 측정 등을 통해 우리의 주관적인 감정을 수치화해 주는 과학으로 진화했다.

저자는 말한다. 우리가 가진 감정을 변화시키려 안으로 향하던 비판의 날을 다시 밖으로 돌려야 할 때라고. 왜 행복이 화두가 되는지, 이제는 정치적·경제적 문제에 비판적 관심을 가져야 한다고.

김배중 기자 wanted@donga.com

트렌드뉴스

-

1

李 “주유소 휘발유 값 폭등…돈이 마귀라지만 너무 심해”

-

2

“대기업 줄섰다”…충주맨 김선태, 유튜브 구독자 93만 돌파

-

3

아침 공복 따뜻한 물 한 잔, 정말 살 빠지고 해독될까?[건강팩트체크]

-

4

李 “‘다음은 北’ 이상한 소리하는 사람 있어…무슨 득 있나”

-

5

현직 교사, 학교 방송장비 중고사이트에 내다팔다 덜미

-

6

이란에 세운 자치공화국 1년 안돼 멸망당해…쿠르드, 반정부 핵심세력으로

-

7

트럼프, 결국 ‘대리 지상전’…쿠르드 반군 “美요청에 이란 공격”

-

8

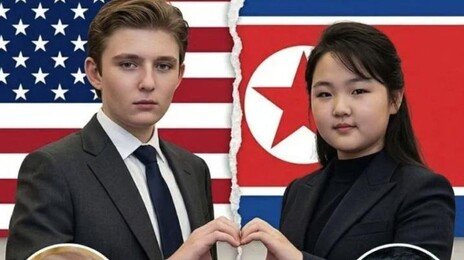

“트럼프 막내 배런-김주애 결혼시키자”…세계평화 ‘풍자 밈’ 확산

-

9

[속보]與 경남도지사 후보 김경수 단수 공천

-

10

[단독]한미, 주한미군 무기 중동으로 차출 협의

-

1

[김순덕 칼럼]‘삼권장악 대통령’으로 역사에 기록될 텐가

-

2

李 “주유소 휘발유 값 폭등…돈이 마귀라지만 너무 심해”

-

3

‘증시 패닉’ 어제보다 더했다…코스피 12%, 코스닥 14% 폭락

-

4

[단독]한미, 주한미군 무기 중동으로 차출 협의

-

5

트럼프, 결국 ‘대리 지상전’…쿠르드 반군 “美요청에 이란 공격”

-

6

李 “‘다음은 北’ 이상한 소리하는 사람 있어…무슨 득 있나”

-

7

與 “조희대 탄핵안 마련”… 정청래는 “사법 저항 우두머리냐”

-

8

“美, 하메네이처럼 김정은 제거 어렵다…北, 한국에 핵무기 쏠 위험”

-

9

국힘 또 ‘징계 정치’… 한동훈과 대구行 8명 윤리위 제소

-

10

李 “필리핀 대통령에 수감된 한국인 마약왕 인도 요청”

트렌드뉴스

-

1

李 “주유소 휘발유 값 폭등…돈이 마귀라지만 너무 심해”

-

2

“대기업 줄섰다”…충주맨 김선태, 유튜브 구독자 93만 돌파

-

3

아침 공복 따뜻한 물 한 잔, 정말 살 빠지고 해독될까?[건강팩트체크]

-

4

李 “‘다음은 北’ 이상한 소리하는 사람 있어…무슨 득 있나”

-

5

현직 교사, 학교 방송장비 중고사이트에 내다팔다 덜미

-

6

이란에 세운 자치공화국 1년 안돼 멸망당해…쿠르드, 반정부 핵심세력으로

-

7

트럼프, 결국 ‘대리 지상전’…쿠르드 반군 “美요청에 이란 공격”

-

8

“트럼프 막내 배런-김주애 결혼시키자”…세계평화 ‘풍자 밈’ 확산

-

9

[속보]與 경남도지사 후보 김경수 단수 공천

-

10

[단독]한미, 주한미군 무기 중동으로 차출 협의

-

1

[김순덕 칼럼]‘삼권장악 대통령’으로 역사에 기록될 텐가

-

2

李 “주유소 휘발유 값 폭등…돈이 마귀라지만 너무 심해”

-

3

‘증시 패닉’ 어제보다 더했다…코스피 12%, 코스닥 14% 폭락

-

4

[단독]한미, 주한미군 무기 중동으로 차출 협의

-

5

트럼프, 결국 ‘대리 지상전’…쿠르드 반군 “美요청에 이란 공격”

-

6

李 “‘다음은 北’ 이상한 소리하는 사람 있어…무슨 득 있나”

-

7

與 “조희대 탄핵안 마련”… 정청래는 “사법 저항 우두머리냐”

-

8

“美, 하메네이처럼 김정은 제거 어렵다…北, 한국에 핵무기 쏠 위험”

-

9

국힘 또 ‘징계 정치’… 한동훈과 대구行 8명 윤리위 제소

-

10

李 “필리핀 대통령에 수감된 한국인 마약왕 인도 요청”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0