공유하기

[이 아침에 만나는 시]함순례 ‘뜨거운 발’

-

입력 2006년 7월 28일 03시 00분

글자크기 설정

어스름 할머니민박 외진 방에 든다

방파제에서 그물 깁던 오십 줄의 사내

지금쯤 어느 속정 깊은 여인네와

바짓가랑이 갯내 털어내고 있을까

저마다 제 등껍질 챙겨가고 난 뒤

어항의 물비늘만 혼자 반짝인다

이곳까지 따라붙은 그리움의 물살들

밤새 창턱에 매달려 아우성친다

사랑이 저런 것일까 벼랑 차고 바윗살 핥아

제 살 불려가는 시린 슬픔일까

몸이 자랄 때마다

맨발로 차가운 바다를 헤매야 하는 소라게야

울지 말아라 쓸쓸해하지 말아라

게잠으로 누워 옆걸음 치며 돌아가야 할

누더기 등껍질 촘촘 기워간다

물 밀려간 자리 흰 거품 걷어내며

기어 나오는,

소라게의 발이 뜨겁다

- 시집 '뜨거운 발'(애지) 중에서

등껍질 바꾸는 소라게처럼 허름한 민박집에 드셨군요. 한낱 무정물인 바닷물이 ‘벼랑 차고 바윗살 핥는 시린 슬픔’인 줄 단박에 아시는 걸 보니 꽤나 쓰라린 해안, 맨발로 걸어오셨군요. 아, 소라게의 발이 뜨거운 줄 아시다니요. 그럼요. 아무리 염천의 바다라도 소라게의 발이 식으면 다 식은 거지요. 작은 생명 하나의 온기가 없다면 그 별은 얼마나 적막한 것일까요.

―시인 반칠환

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

트럼프, 연준 의장에 ‘쿠팡 이사’ 케빈 워시 지명

-

4

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

5

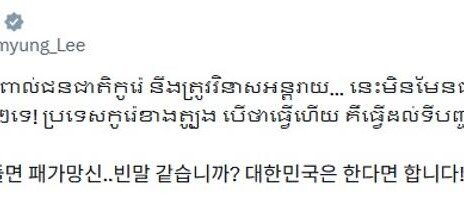

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

6

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

7

고이즈미에 탁구 실력 뽐낸 안규백 “매일 칩니다”

-

8

경찰 조사받다 “물 좀 달라”…자리 뜨자 알약 20알 ‘꿀꺽’

-

9

월 300만원 줘도 “공무원은 싫어요”…Z세대 82% ‘의향 없다’

-

10

‘정청래-조국 밀약설’ 술렁이는 與…반청측 ‘타격 소재’ 찾았나

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

-

10

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

트럼프, 연준 의장에 ‘쿠팡 이사’ 케빈 워시 지명

-

4

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

5

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

6

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

7

고이즈미에 탁구 실력 뽐낸 안규백 “매일 칩니다”

-

8

경찰 조사받다 “물 좀 달라”…자리 뜨자 알약 20알 ‘꿀꺽’

-

9

월 300만원 줘도 “공무원은 싫어요”…Z세대 82% ‘의향 없다’

-

10

‘정청래-조국 밀약설’ 술렁이는 與…반청측 ‘타격 소재’ 찾았나

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

-

10

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[이 아침에 만나는 시]고창환,“晩鐘”](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0