공유하기

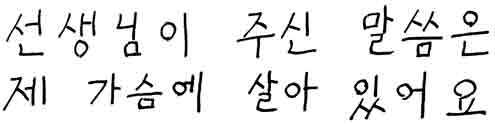

[손기정옹을 기리며]유미리 "선생님이 주신 말씀은…"

-

입력 2002년 11월 19일 18시 29분

글자크기 설정

|

손기정옹과 나의 조부는 두 가지 공통점이 있다. 1912년생이라는 것과 일제 식민지였던 조선에서 가슴에 일장기를 달고 뛰었던 장거리달리기 선수였다는 것이다.

손옹은 1936년 베를린올림픽에서 일본 대표로서 금메달을 따낸다.

5000m, 1만m 중거리 선수에서 장거리 선수로 전향한 조부는 4년 뒤 열릴 예정이었던 도쿄올림픽 출전을 목표로 하지만 전쟁이 격화되면서 중지되고 만다.

광복 후 손옹은 대한육상연맹회장, 대한올림픽위원회 상임위원 등을 역임하고 서울올림픽 개회식에서 성화 봉송 주자로서 경기장을 달렸다. 그리고 가족이 지켜보는 가운데 90세를 일기로 돌아가셨다.

한편 나의 조부는 조국과 가족을 버리고 일본에 건너와 이바라키(茨城)현에서 빠찐꼬점을 경영하다가 58세가 된 어느 날 다시 달리기 시작했다. 그리고 혼자서 한국으로 돌아가 1년 뒤 누구의 보살핌도 받지 못한 채 67세의 생애를 마감했다.

손옹을 처음으로 뵌 것은 1996년 5월 조부의 삶의 궤적을 더듬는 TV 프로그램의 기획에서 였다.

인적 없는 서울 잠실 올림픽경기장 관객석에서 기다리고 있자니 또깍또깍 하는 소리가 들렸고 손옹이 지팡이를 짚고서 나타났다.

“오래 산 덕분에 친구의 손녀와 둘이서 이야기할 수 있게 됐구나. 그래도 저 사람들과는 일본어로 말하지 않을 테다” 하며 TV 스태프를 힐끔 쳐다본 후 지팡이 끝으로 땅을 찔렀다.

“네가 내 말을 못 알아들으니까 어쩔 수 없지 않느냐. 언제쯤이나 재일 교포 2세로서 모국어로 대화를 나눌 수 있겠느냐.”

나는 고개를 숙였다. 눈물이 발과 발 사이에 떨어졌다. 자기 나라 말을 못하는 내가 육신의 비참함보다 지금 여기서 일본어로 말할 수밖에 없는 손옹과 나 자신의 아픔이 가슴을 꿰뚫었다.

“네가 왜 우는지 알겠다. 나도 눈앞이 흐려지는구나.”

손옹은 나의 팔을 붙잡고 일어섰고 나는 손옹의 허리에 팔을 둘러 부축하면서 경기장 밖까지 함께 걸었다.

두번째 만남은 1997년 3월이었다.

자택을 방문하자 손옹은 한복 차림으로 나를 맞아주셨다. 책상 위에는 신문기사 스크랩이 놓여 있었다. 나의 아쿠타가와(芥川)상 수상기념 사인회가 우익을 자칭하는 남자의 협박으로 중지됐다는 내용의 기사였다.

손옹은 수백년 동안 눈보라를 견뎌온 노목(老木) 같은 표정을 하고 계셨다.

“노력해라. 외롭다, 힘들다고 생각하면 노력할 수 없게 된다. 외롭다 생각 말고 노력해라. 그것은 뛰는 거나 쓰는 거나 똑같은 것 아니냐.”

목소리를 내면 울어버릴 것 같아서 그저 고개를 끄덕일 수밖에 없었다.

세번째는 올 3월 동아서울국제마라톤을 완주한 다음날 아침, 손옹의 손녀인 은경씨와 병문안을 했을 때다. 당뇨병 합병증으로 두 다리가 썩어 들어가고 있었지만 손옹은 다리를 절단하라는 의사의 권고를 거부하고 극심한 통증을 참고 있었다.

한 가지 여쭤보았다.

“달리고 있는 꿈을 꾸시는 적은 없는지요.”

“꿈을 꾸지. 항상 눈물을 흘리고 있단다, 달리면서….”

그것이 마지막이 되고 말았다.

장례식장은 한국 역대 대통령이나 국회의원, 대한육상연맹 등이 보내온 조화가 넘치고 있었지만 일본의 정치가나 대사관, 육상연맹이 보내온 조화는 하나도 없었다. 손옹이 국적 변경을 요구했음에도 불구하고 국제올림픽위원회나 일본올림픽위원회는 아직도 일본의 금메달로 취급하고 있다. 그렇다면 왜 조화 하나, 조전 하나 보내지 않았는가. 손옹이 금메달을 땄다는 뉴스가 알려진 아침, 일본인은 손옹을 국민의 영웅이라고 칭찬하며 열광하지 않았던가.

손옹의 말이 지금도 귓속 깊은 곳에서 메아리치고 있다.

“항상 눈물을 흘리고 있단다, 달리면서….

도쿄=이영이특파원 yes202@donga.com

■재일 작가 유미리(柳美里)씨가 15일 타계한 손기정(孫基禎)옹에 대한 추모의 글을 동아일보에 보내왔다. 유씨의 외조부 양임득(梁任得·80년 작고)씨도 암울한 일제 식민 치하에서 손옹과 함께 달리기로 울분을 달랬던 마라토너. 유씨는 손옹과 생전의 교류를 되돌아보며 장례식에 참석한 뒤의 감상 등을 적었다. 그는 외조부의 삶을 토대로 한 소설 ‘8월의 저편’을 동아일보와 일본 아사히신문에 연재 중이다.<편집자주>

트렌드뉴스

-

1

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

2

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

3

도경완, 120억 펜트하우스 내부 공개 “금고가 한국은행 수준”

-

4

이광재 “우상호 돕겠다” 지선 불출마…禹 “어려운 결단 고마워”

-

5

AG 동메달 딴 럭비선수 윤태일, 장기기증으로 4명에 새 삶

-

6

한병도 “한동훈 토크콘서트는 ‘티켓 장사’”…韓 “1원도 안 가져가”

-

7

비트코인, 9개월만에 7만 달러대로…연준 의장 워시 지명 영향

-

8

“평생 취미 등산 덕분에 88세 성균관장 도전” 설균태 성균관 고문회장[양종구의 100세 시대 건강법]

-

9

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

-

10

한준호, 정청래에 “조국혁신당 합당, 여기서 멈춰 달라”

-

1

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

2

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

3

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

4

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

5

다이소 매장서 풍선으로 ‘YOON AGAIN’ 만들고 인증

-

6

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

7

귀국한 김정관 “美측과 불필요한 오해는 해소됐다 생각해”

-

8

“실패해보지 않으면 위험한 인생” 李대통령의 ‘창업론’

-

9

코스피 불장에도 실물경기 꽁꽁… ‘일자리 저수지’ 건설업 바닥

-

10

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

트렌드뉴스

-

1

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

2

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

3

도경완, 120억 펜트하우스 내부 공개 “금고가 한국은행 수준”

-

4

이광재 “우상호 돕겠다” 지선 불출마…禹 “어려운 결단 고마워”

-

5

AG 동메달 딴 럭비선수 윤태일, 장기기증으로 4명에 새 삶

-

6

한병도 “한동훈 토크콘서트는 ‘티켓 장사’”…韓 “1원도 안 가져가”

-

7

비트코인, 9개월만에 7만 달러대로…연준 의장 워시 지명 영향

-

8

“평생 취미 등산 덕분에 88세 성균관장 도전” 설균태 성균관 고문회장[양종구의 100세 시대 건강법]

-

9

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

-

10

한준호, 정청래에 “조국혁신당 합당, 여기서 멈춰 달라”

-

1

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

2

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

3

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

4

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

5

다이소 매장서 풍선으로 ‘YOON AGAIN’ 만들고 인증

-

6

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

7

귀국한 김정관 “美측과 불필요한 오해는 해소됐다 생각해”

-

8

“실패해보지 않으면 위험한 인생” 李대통령의 ‘창업론’

-

9

코스피 불장에도 실물경기 꽁꽁… ‘일자리 저수지’ 건설업 바닥

-

10

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개