피서객 몰리는 경기-강원서 익사자 3명 중 1명꼴 발생

- 동아일보

공유하기

글자크기 설정

[최근 3년 물놀이 사망사고 분석]본보, 97명 전수조사해보니

낮 기온이 35도를 넘나들던 1일 전남 구례군. 여름을 맞아 처가를 방문한 A 씨(50) 가족의 휴가는 급류에 휩쓸리듯 무너졌다. 불볕더위를 피해 A 씨 부부와 두 딸은 맑은 물로 유명한 섬진강 상류를 찾았다. 깊이가 1m 남짓 되는 물에서 다슬기를 잡고 물놀이를 하던 중 갑자기 두 딸의 비명이 들렸다. 갖고 놀던 공이 떠내려가자 이를 잡으려다 급류에 휩쓸린 것. 5m 길이의 원통형 수로에 빠진 딸들은 물살을 타고 곧 빠져나왔다. 하지만 이번엔 아이들을 구하겠다며 물속으로 뛰어든 A 씨가 보이지 않았다. A 씨는 결국 소방당국이 출동해 굴착기로 옆에 있던 또 다른 수로를 깬 뒤에야 그 안에서 시신으로 발견됐다.

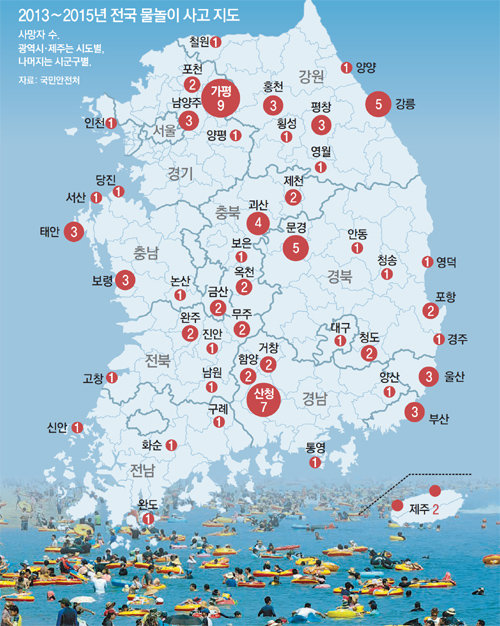

파도가 센 바다도, 물이 깊은 계곡도 아닌 강에서 참극을 겪은 것은 이들뿐만이 아니다. 2013년부터 3년간 여름철 물놀이 사고로 목숨을 잃은 97명 중 절반 이상은 강이나 하천에서 사고를 당한 것으로 나타났다. 본보가 국민안전처에서 받은 2013∼2015년 물놀이 사망사고 현황을 지역별로 전수 분석한 결과다. 84년 만의 이례적인 폭염으로 전국 피서지역에 물놀이객이 몰리면서 올해 사망자는 더 늘 수 있다는 전망이 나온다.

가장 많은 사고가 일어난 시도는 경기와 강원 지역으로 각각 15명의 사망자가 발생했다. 전체 사망자 셋 중 한 명이 해당하는 셈이다. 수도권에서 가깝고 산과 계곡이 많은 지역이라 피서객이 매년 몰리는 만큼 사고도 빈발한 것으로 보인다.

경기·강원에 이어 경남·북에서 13명씩 총 26명이 사망한 것으로 나타났다. 특히 경남 산청군에서만 7명의 사망자가 발생했다. 깨끗한 환경으로 이름난 산청은 구불구불한 경호강이 래프팅 명소로 알려진 곳이다. 경남 함양군에서도 수심이 3m로 깊은 농월정계곡에서 2건의 사고가 일어났다. 이 외에도 충남(11명) 충북(9명) 전북(7명) 등지에서 사고가 꾸준히 발생했다.

물놀이 지역별로 살펴보면 하천에서 45명이 사망해 전체의 46%를 차지했다. 하천은 일반적으로 강이나 계곡보다 깊이가 얕고 물살이 약해 보이기 때문에 가족 단위 피서객이 많이 찾는다. 안전장비를 제대로 착용하지 않은 채 물놀이나 다슬기 잡기 삼매경에 빠지는 경우도 많다.

하지만 강이나 하천은 침식작용 때문에 바닥의 깊이가 일정하지 않아 주의하지 않으면 매우 위험하다. 겉으로는 잘 보이지 않는 급류가 흐르는 곳도 있어 물살에 휩쓸리기 쉽다. 소방당국 관계자는 “깊이가 아주 깊지 않은 곳이라도 갑자기 발이 닿지 않으면 당황한 나머지 빠져나오지 못하고 익사하는 경우가 많다”고 말했다.

올해도 물놀이 사고는 줄어들 기미가 보이지 않는다. 국민안전처 관계자는 8일 “올여름엔 현재까지 20명 이상이 물놀이를 하다 사망했다”고 밝혔다. 지난해에는 8월 한 달간 사망자가 22명으로 6, 7월을 합친 14명보다 훨씬 많았던 만큼, 올여름도 총 사망자가 평년보다 많아질 우려가 크다. 이에 정부와 지자체가 매년 6∼8월로 정해진 ‘물놀이 안전관리 대책기간’과 안전관리요원 확보를 위한 예산을 늘리는 등 더욱 적극적으로 사고 예방에 나서야 한다는 지적이 나온다.

홍정수 기자 hong@donga.com

트렌드뉴스

-

1

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

2

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

3

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

6

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

7

“일찍 좀 다녀” 행사장서 호통 들은 장원영, 알고보니…

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

전원주 4200% 대박? 2만원에 산 SK하이닉스 90만원

-

10

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

5

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

6

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

7

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

8

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

9

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

10

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

트렌드뉴스

-

1

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

2

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

3

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

6

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

7

“일찍 좀 다녀” 행사장서 호통 들은 장원영, 알고보니…

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

전원주 4200% 대박? 2만원에 산 SK하이닉스 90만원

-

10

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

5

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

6

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

7

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

8

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

9

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

10

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0