공유하기

[노숙자 문제 해결책 없나]<下·끝>쉼터시설 태부족

-

입력 2005년 1월 31일 18시 15분

글자크기 설정

노숙자들도 사정에 따라 이곳저곳을 옮겨 다닌다. 쪽방에 살다가도 일거리가 떨어지면 곧바로 길거리로 나앉는다. 그러나 자활 의지가 있는 C 씨의 경우 여느 거리노숙자와 달리 자발적으로 쉼터를 찾았다.

전문가들은 노숙자들의 자활을 돕기 위해서는 이들의 특성에 따라 단계별로 대책을 마련해야 한다고 입을 모은다.

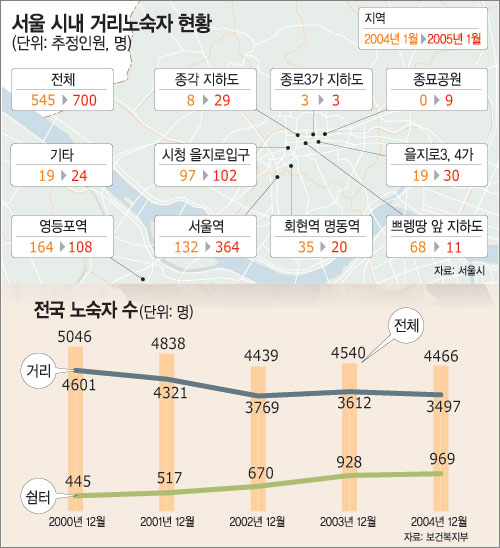

▽“노숙자도 계층이 있다”=전국의 노숙자는 통계에 잡히지 않는 노숙자까지 합치면 최대 1만여 명으로 추산된다. 여기에 C 씨처럼 쪽방에서 생활하며 수시로 노숙을 하는 경우까지 합치면 수만 명에 이른다.

이들은 주거 형태에 따라 쪽방노숙자 쉼터노숙자 거리노숙자로 나뉜다. 부류마다 나름의 특성과 의식을 갖고 있다. 이 중 지난달 서울역에서 소동을 벌인 사람들처럼 공공생활에 위해를 주는 부류는 대부분 자활 의지가 없는 거리노숙자들이다.

쪽방노숙자는 한 달에 약 15만 원의 월세를 낼 수 있는 만큼 일을 하려는 의지와 건강을 갖고 있다. 하지만 이들도 몸이 아파 일을 나가지 못하게 되면 월세를 내지 못해 당장 거리노숙자가 될 수밖에 없는 처지. 특히 요즘 같은 겨울철에는 일거리가 없어 이 숫자가 평소의 갑절에 달한다.

쉼터노숙자들은 집세를 못 내고 쫓겨났거나 거리노숙을 하다가 자활 의지를 갖고 입소한 경우가 대부분이다.

거리노숙자들도 두 부류로 구분된다. 건강하고 젊은 층은 지상 서울역 등 여건이 좋은 곳에 몰려 있고, 노약자 정신질환자 등 ‘약자’들은 지하철역으로 내몰린다.

▽“우선 시설 개선을”=1998년 이전까지 정부의 노숙자 대책은 격리와 수용뿐이었다. 그러나 외환위기가 터지고 많은 실직 노숙자가 거리로 몰려나오면서 정부는 이들의 자활에 관심을 갖기 시작했다.

그러나 현 단계에서 ‘서울역 소동’과 같은 불상사를 예방하기 위해서는 자활보다는 거리노숙자를 수용할 수 있는 시설 확충과 개선에 더 치중해야 한다는 지적이다. 이들을 통제·관리하려면 여건이 좋은 보호시설이 많아야 하는데 현실은 그렇지 못하다.

임도형 ‘보현의 집’ 복지팀장은 “외환위기 이후 거리노숙자 수는 늘어나는 반면 시설은 점차 줄고 있다”며 “보호시설을 늘리는 것이 우선이며 자활사업은 그 이후의 문제”라고 지적했다.

조흥식(曺興植·사회복지학) 서울대 교수도 “현재의 노숙자 정책은 쉼터의 좁은 공간에 사람을 마구 집어넣는 것에 불과하다”며 “노숙자들의 특성에 맞는 다양한 쉼터를 만들어야 하고, 한겨울에도 안전하게 지낼 수 있도록 역사 주변 가정집을 임대해 단기 쉼터를 마련하는 것도 방법”이라고 조언했다.

자활을 위해 쉼터 입소를 권해야 하지만 시설이 충분하지 않은 현 시점에서 강제수용은 적절한 대안이 되지 못한다는 것.

전문가들은 또 “실질적인 자활 지원을 위해서는 노숙자도 실직자와 부랑인 등으로 구별해야 한다”고 지적한다.

이태진(李台眞) 한국보건사회연구원 책임연구원은 “최근 들어 노숙자 유형이 기간과 연령, 성에 따라 분화되기 시작했다”며 “이들을 유형별로 분리해 별도의 시설과 대책을 마련해야 한다”고 말했다.

|

<특별취재팀>-사회부

김재영 기자 jaykim@donga.com

유재동 기자 jarrett@donga,com

장강명 기자 tesomiom@donga.com

김재영 기자 redfoot@donga.com

문병기 기자 weappon@donga.com

▼외국의 경우▼

선진국도 ‘홈리스(homeless)’라고 불리는 노숙자 문제로 골치를 썩이고 있는 것은 한국과 마찬가지다. 하지만 노숙자들의 구성과 성격은 다소 양상이 다르다.

각각 300만∼500만 명으로 추산되는 미국과 유럽의 노숙자들은 30대 이하 젊은 층의 비율이 상당히 높은 것이 특징이다.

외국의 노숙자는 한국의 부랑자와 비슷한 개념으로 정상인과는 달리 알코올중독자나 정신질환자의 비중이 높다. 이들은 자활 의욕이 없고 가족으로부터 전혀 도움을 받을 수 없는 사람들로 한국의 ‘국제통화기금(IMF)형 실직 노숙자’와는 큰 차이를 보인다.

특성이 다른 만큼 정부의 접근 방식도 다르다.

미국 로스앤젤레스는 6만여 명의 정신질환 노숙자를 위해 ‘정신질환 노숙자 주거 및 재활 프로그램’을 운영한다. 환자의 상태에 따라 5가지 단계로 사회 적응을 돕는다. 시는 이 프로그램에 예산의 7%를 쓰고 있다.

일본은 노숙자 정책을 ‘응급 보호-자립 지원-지역생활 지원-사회 복귀’라는 단계로 구분하는 점이 특징. 또 도쿄(東京)의 경우 각각의 노숙자를 특성에 따라 취로(就勞)자립층, 반(半)취로형, 생활보호대상자 등으로 나눈다. 프랑스는 간호사와 사회복지사들이 시내를 순회하며 노숙자들을 숙박시설로 유도한다. 이 프로그램을 통해 파리역 인근 거리노숙자 수는 1991년 1125명에서 1999년 347명으로 줄었다.

트렌드뉴스

-

1

‘서울대’ 이부진 아들 “3년간 스마트폰-게임과 단절하라” 공부법 강의

-

2

“중국 귀화해 메달 39개 바칠때 ‘먹튀’ 비난한 당신들은 뭘 했나”

-

3

“돈 좀 썼어” 성과급 1억 SK하이닉스 직원 ‘반전 자랑 글’

-

4

“유심칩 녹여 금 191g 얻었다”…온라인 달군 ‘현대판 연금술’

-

5

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

6

V리그 역사에 이번 시즌 박정아보다 나쁜 공격수는 없었다 [발리볼 비키니]

-

7

李 “다주택자 눈물? 마귀에 양심 뺏겼나…청년은 피눈물”

-

8

‘마약밀수 총책’ 잡고보니 前 프로야구 선수

-

9

담배 피우며 배추 절이다 침까지….분노 부른 中공장 결국

-

10

“얘기 하자하니 ‘감히 의원에게’ 반말” vs “먼저 ‘야 인마’ 도발”

-

1

李 “다주택자 눈물? 마귀에 양심 뺏겼나…청년은 피눈물”

-

2

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

3

오세훈 “‘장동혁 디스카운트’에 지선 패할까 속이 숯검댕이”

-

4

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

5

코스피, 장중 5000선 깨졌다…매도 사이드카 발동도

-

6

“한국인 건들면 패가망신” 李대통령 SNS 글 삭제

-

7

장동혁, 친한계 반발에 “수사결과 韓징계 잘못땐 책임지겠다”

-

8

與 ‘5+1’ 서울시장 출마 러시… 국힘은 ‘강성 당원’ 변수

-

9

장동혁 “‘한동훈 징계 잘못’ 수사로 밝혀지면 정치적 책임지겠다”

-

10

靑 “양도세 중과 유예 5월 9일 종료, 절대적으로 지켜져야”

트렌드뉴스

-

1

‘서울대’ 이부진 아들 “3년간 스마트폰-게임과 단절하라” 공부법 강의

-

2

“중국 귀화해 메달 39개 바칠때 ‘먹튀’ 비난한 당신들은 뭘 했나”

-

3

“돈 좀 썼어” 성과급 1억 SK하이닉스 직원 ‘반전 자랑 글’

-

4

“유심칩 녹여 금 191g 얻었다”…온라인 달군 ‘현대판 연금술’

-

5

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

6

V리그 역사에 이번 시즌 박정아보다 나쁜 공격수는 없었다 [발리볼 비키니]

-

7

李 “다주택자 눈물? 마귀에 양심 뺏겼나…청년은 피눈물”

-

8

‘마약밀수 총책’ 잡고보니 前 프로야구 선수

-

9

담배 피우며 배추 절이다 침까지….분노 부른 中공장 결국

-

10

“얘기 하자하니 ‘감히 의원에게’ 반말” vs “먼저 ‘야 인마’ 도발”

-

1

李 “다주택자 눈물? 마귀에 양심 뺏겼나…청년은 피눈물”

-

2

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

3

오세훈 “‘장동혁 디스카운트’에 지선 패할까 속이 숯검댕이”

-

4

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

5

코스피, 장중 5000선 깨졌다…매도 사이드카 발동도

-

6

“한국인 건들면 패가망신” 李대통령 SNS 글 삭제

-

7

장동혁, 친한계 반발에 “수사결과 韓징계 잘못땐 책임지겠다”

-

8

與 ‘5+1’ 서울시장 출마 러시… 국힘은 ‘강성 당원’ 변수

-

9

장동혁 “‘한동훈 징계 잘못’ 수사로 밝혀지면 정치적 책임지겠다”

-

10

靑 “양도세 중과 유예 5월 9일 종료, 절대적으로 지켜져야”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0