트랜스젠더의 女대회 출전 금지… “차별” vs “공정” 논쟁[인사이드&인사이트]

- 동아일보

-

입력 2022년 8월 10일 03시 00분

공유하기

글자크기 설정

스포츠경기 성정체성 논란 시끌

미국 월스트리트저널(WSJ) 애비게일 슈리어 기자는 바이든 대통령이 취임 직후 ‘젠더 정체성, 성적 지향에 따른 차별 억제 및 방지를 위한 행정명령’에 서명하자 이런 제목의 칼럼을 썼다.

이 행정명령에 따르면 미국 연방정부의 재정 지원을 받는 모든 공립학교는 출생증명서에 나와 있는 성별에 상관없이 자신이 느끼는 성적 정체성에 따라 경기에 출전할 수 있도록 보장해야 한다. 남학생도 여학생 경기에 출전할 수 있는 것이다.

○ 차이냐, 차별이냐

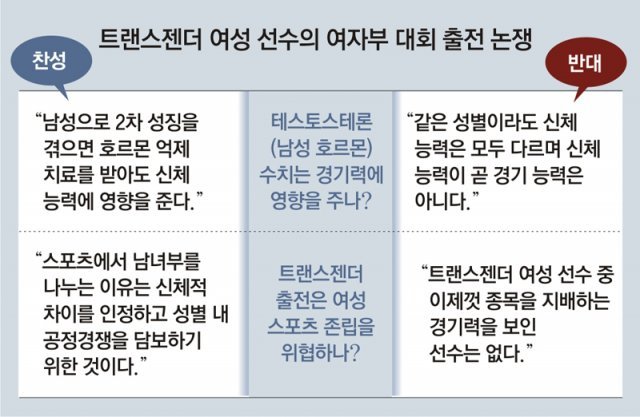

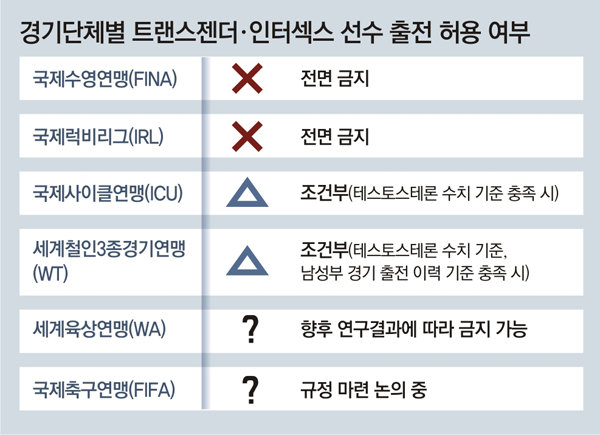

리아 토머스(23·펜실베이니아대)가 올해 3월 미국대학체육협회(NCAA) 디비전I(1부) 수영선수권대회 자유형 여자 500야드(약 457m)에서 우승하면서 트랜스젠더 출전 논란이 더 거세졌다. 토머스는 지난해 도쿄 올림픽 400m 개인혼영 은메달리스트인 에마 웨이언트(21·버지니아대)를 1초75 차로 제치고 시상대 제일 높은 곳에 섰다.원래 윌리엄이라는 이름을 쓰던 남성 선수였던 토머스는 2019년부터 테스토스테론(남성호르몬) 억제 치료를 시작한 트랜스젠더다. NCAA 1부 모든 종목을 통틀어 트랜스젠더 선수가 챔피언이 된 건 토머스가 처음이다. 당시 NCAA 규정상 1년 이상 남성호르몬 억제 치료를 받은 선수가 여자부 대회에 출전하는 건 문제가 되지 않았다.

그러나 대회가 열린 미국 조지아주 애틀랜타 매콜리 아쿠아틱센터 관중석에는 토머스의 대회 출전에 반대하는 피켓이 한가득했다. 영국 매체 데일리메일은 “토머스가 아직도 남성성을 갖고 있고 때로 여성에 반응해 불편하다”며 “여러 불편이 크지만 ‘트랜스젠더 혐오자’로 낙인이 찍힐까 두려워 당당히 나서지 못하고 있다”는 펜실베이니아대 팀 동료 인터뷰를 전하기도 했다.

문제는 트랜스젠더의 성적 정체성은 대체로 성인이 된 이후에 자리를 잡는다는 점이다. 의학계에서도 16세 이상에게만 호르몬 조절 요법을 권한다. 이에 성소수자(LGBT) 인권단체는 “FINA가 트랜스젠더의 국제대회 참가를 사실상 원천봉쇄해 ‘성적 지향을 이유로 어떤 선수가 부당한 이점을 지니고 있다고 근거 없이 간주해선 안 된다’는 국제올림픽위원회(IOC) 지침을 위반했다”고 비판하고 있다.

○ 자유냐, 보호냐

남아프리카공화국 육상 국가대표 캐스터 세메냐(31)는 ‘태어난 그대로’가 문제가 됐다. 2009년 세계육상선수권대회 우승 때부터 성별 논란에 시달렸던 세메냐는 성별검사 결과 성염색체가 XY인 인터섹스(간성·間性)로 밝혀졌다. 여성은 혈중 남성호르몬 수치가 L당 0.12∼1.79nmol 정도 나오는 게 보통이지만 세메냐는 7∼10nmol 정도로 남성(7.7∼29.4nmol) 수준이다.사람들이 세메냐의 성별에 주목한 건 대회 성적 때문이었다. 2012년 런던 올림픽 여자 800m에서 2위를 한 세메냐는 2016년 리우데자네이루 올림픽에서 같은 종목 금메달을 땄다. 런던 대회 1위 마리야 사비노바(37)의 도핑 사실이 2015년에 드러나 세메냐는 결국 올림픽 여자 800m 종목을 2연패했다. 올림픽에서 이 종목을 2연패한 선수는 세메냐가 처음이다.

이에 대해 세메냐는 “약을 먹지도 않을 것이고 남자부 경기에 출전하지도 않을 것”이라며 “런던 올림픽을 앞두고 이미 호르몬 억제제를 복용해 봤다. 체중 증가, 구역질, 발열, 복통 같은 부작용 때문에 경기력을 유지하기 어려웠다”고 토로했다. 세메냐는 이 문제를 스포츠중재재판소(CAS)로 들고 갔지만 패소했다. CAS는 “이 규정이 차별적인 건 맞지만 여성 선수를 보호하려면 꼭 필요한 조치”라고 판단했다.

세메냐는 (CAS가 있는) 스위스 연방 재판소에 항소했지만 결과는 달라지지 않아 결국 도쿄 올림픽에 나서지 못했다. WA는 재판 과정에서 “세메냐는 생물학적으로 남성”이라고 주장했다. 유럽인권재판소에서 소송을 이어가고 있는 세메냐는 “내가 원하는 건 강하고 두려움 없는 여성으로서 자유롭게 달리는 것뿐”이라고 했다.

○ 공정의 아이러니

남성호르몬 수치가 높은 선수는 어깨가 더 넓고, 손과 몸통이 더 크고, 근육 조직도 치밀한 게 일반적이다. 그러나 이런 신체적 이점이 특정 종목의 경기력을 얼마나 끌어올리는지를 밝힌 연구 결과는 아직 없다. 또 단순히 호르몬 수치를 기준으로 삼는 게 공정성을 담보하는 건 아니라는 목소리도 있다. 동부 아프리카 출신은 태생적으로 헤모글로빈 수치가 높아 장거리 달리기에 유리한데 그러면 이것도 제한해야 하는 것이냐는 지적이 있다.

이런 목소리와 무관하게 스포츠 단체는 여전히 보수적이다. “스포츠에서는 생물학적 특성이 사회적 젠더 개념에 우선한다”는 것이다. 이 논리를 근거로 수영과 육상뿐 아니라 럭비, 사이클, 트라이애슬론(철인3종) 등이 모두 여자부 경기 출전이 가능한 남성호르몬 수치 기준치를 더 강화하고 나섰다. 성별 관련 기준이 따로 없었던 국제축구연맹(FIFA)도 규정 마련에 착수했다.

이런 논쟁은 모두 ‘공정한 경쟁’에서 시작됐다. 경기장 안의 공정 잣대를 내밀수록 경기장 밖의 공정이 줄어드는 아이러니 때문에 문제가 된다. 토머스는 태어난 성과 다른 자신의 성적 정체성을 택한 대가로 국제대회 경기장에 들어가지도 못하게 됐다. 반대로 태어난 대로 살고 싶은 세메냐는 천부적으로 얻은 신체적 조건이 월등하다는 이유로 국제대회 무대에서 퇴출당했다.

결론적으로 남성 아니면 여성이라는 이분법으로 나눌 수 없는 이들의 재능을 ‘타고난 성’의 범주 안에 들어야만 유효한 것으로 보기 때문에 생기는 문제다. ‘타고난 것’의 차이를 물고 늘어지자면 모두 다르게 태어난 인간은 서로에게 부당한 존재 아닐까.

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

‘공천헌금 1억’ 강선우 체포동의안, 본회의 가결

-

2

사패산 터널 ‘1억 금팔찌’ 주인 찾았다…“차에서 부부싸움하다 던져”

-

3

“너 때문에 넘어졌어” 부축해준 학생에 4600만원 청구 논란

-

4

손님이 버린 복권 185억원 당첨…편의점 직원이 챙겼다 소송전

-

5

“같은 사람 맞아?”…日 ‘성형 전후 투샷 인증’ 챌린지 유행

-

6

‘통일교 청탁’ 건진법사 징역 6년 선고…구형보다 더 나와

-

7

‘1000억대 자산’ 손흥민이 타는 車 뭐길래…조회수 폭발

-

8

“성관계 몰래 촬영”…20대 순경, 전 여친 고소로 입건

-

9

구조조정에 맞선 파업 ‘합법’ 인정…해외투자·합병때 혼란 예고

-

10

[단독]은마아파트 화재 윗집 “물건 깨지는 소리 뒤 검은 연기 올라와”

-

1

이준석·전한길 ‘부정선거 토론’ 27일 생중계…李 “도망 못갈것”

-

2

李 “임대료 못올리니 관리비 바가지…다 찾아내 정리해야”

-

3

구조조정에 맞선 파업 ‘합법’ 인정…해외투자·합병때 혼란 예고

-

4

정청래, ‘재명이네 마을’서 강제탈퇴 당해… 與 지지층 분열 가속

-

5

李 “부동산 정상화, 계곡 정비보다 쉽다…정부에 맞서지 말라”

-

6

장동혁 “배현진 징계 재논의 안해…오세훈 절망적인 말 왜 하나”

-

7

李 “농지 사놓고 방치하면 강제매각 명령하는 게 원칙”

-

8

‘절윤’ 공세 막은 국힘 ‘입틀막 의총’…당명개정-행정통합 얘기로 시간 끌어

-

9

전현무, 순직 경관에 ‘칼빵’ 발언 논란…“숭고한 희생 모독” 경찰 반발

-

10

서로 껴안은 두 소년공, 대통령 되어 만났다

트렌드뉴스

-

1

‘공천헌금 1억’ 강선우 체포동의안, 본회의 가결

-

2

사패산 터널 ‘1억 금팔찌’ 주인 찾았다…“차에서 부부싸움하다 던져”

-

3

“너 때문에 넘어졌어” 부축해준 학생에 4600만원 청구 논란

-

4

손님이 버린 복권 185억원 당첨…편의점 직원이 챙겼다 소송전

-

5

“같은 사람 맞아?”…日 ‘성형 전후 투샷 인증’ 챌린지 유행

-

6

‘통일교 청탁’ 건진법사 징역 6년 선고…구형보다 더 나와

-

7

‘1000억대 자산’ 손흥민이 타는 車 뭐길래…조회수 폭발

-

8

“성관계 몰래 촬영”…20대 순경, 전 여친 고소로 입건

-

9

구조조정에 맞선 파업 ‘합법’ 인정…해외투자·합병때 혼란 예고

-

10

[단독]은마아파트 화재 윗집 “물건 깨지는 소리 뒤 검은 연기 올라와”

-

1

이준석·전한길 ‘부정선거 토론’ 27일 생중계…李 “도망 못갈것”

-

2

李 “임대료 못올리니 관리비 바가지…다 찾아내 정리해야”

-

3

구조조정에 맞선 파업 ‘합법’ 인정…해외투자·합병때 혼란 예고

-

4

정청래, ‘재명이네 마을’서 강제탈퇴 당해… 與 지지층 분열 가속

-

5

李 “부동산 정상화, 계곡 정비보다 쉽다…정부에 맞서지 말라”

-

6

장동혁 “배현진 징계 재논의 안해…오세훈 절망적인 말 왜 하나”

-

7

李 “농지 사놓고 방치하면 강제매각 명령하는 게 원칙”

-

8

‘절윤’ 공세 막은 국힘 ‘입틀막 의총’…당명개정-행정통합 얘기로 시간 끌어

-

9

전현무, 순직 경관에 ‘칼빵’ 발언 논란…“숭고한 희생 모독” 경찰 반발

-

10

서로 껴안은 두 소년공, 대통령 되어 만났다

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![“27년 난제 ‘유치원-어린이집 통합’, 주무부처 정해 공론화를”[인사이드&인사이트]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2022/08/15/114956122.1.jpg)

댓글 0