공유하기

[정석희의 기후 에너지 인사이트] 4. ‘우리만의 기후테크’는 위험하다: 글로벌 표준과의 동기화가 시급한 이유

- 동아닷컴

글자크기 설정

도덕적 선언 넘어 생존의 무기로: 기후테크의 부상

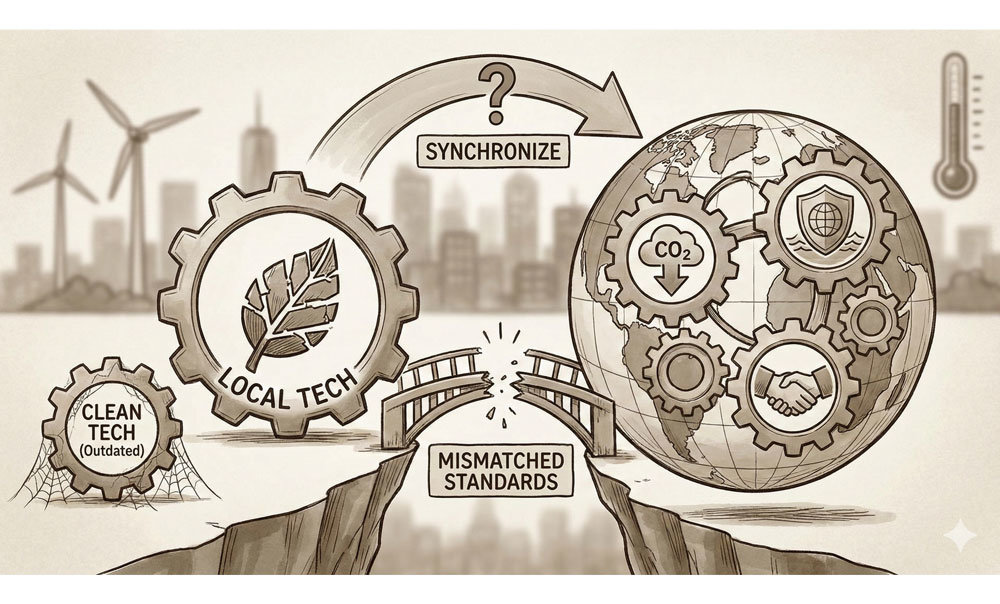

2026년 현재, 경제 뉴스의 헤드라인을 가장 빈번하게 장식하는 단어는 단연 ‘기후테크’다. 불과 몇 년 전까지만 해도 환경 보호를 위한 선언적 용어에 머물렀던 이 단어는, 이제 기업의 생존과 국가 경쟁력을 결정짓는 가장 날카로운 무기가 되었다. 하지만 우리가 일상적으로 쓰는 이 용어의 이면에는 한국적 맥락과 국제적 기준 사이의 뚜렷한 온도 차가 존재한다. 이 간극을 이해하지 못한다면, 우리가 쌓아 올린 기후테크 산업은 ‘우리만의 잔치’로 끝날 위험이 크다.

‘기후테크(Climate Tech)’의 뿌리는 2000년대 초반의 ‘클린테크(Clean Tech)’에 있다. 당시의 목표는 오염을 줄이고 자원 효율을 높이는, 다분히 포괄적이고 도덕적인 차원이었다. 그러나 2015년 파리 협정 이후 흐름이 바뀌었다. ‘지구 온도 상승 1.5도 제한’이라는 인류 공동의 마지노선이 설정되면서, 기술의 지향점은 ‘깨끗함’에서 ‘기후 위기 해결’로 급격히 좁혀졌다.

국제 사회가 합의한 정의는 더욱 명확하고 포괄적이다. 기후 변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)의 정의를 바탕으로 정리하면, 기후테크는 온실가스 배출을 줄이거나 흡수원을 늘리는 기술과, 기후변화 영향에 대한 적응을 지원하는 기술 전반을 뜻한다고 볼 수 있다. 여기서 주목할 점은 ‘적응’이다. 단순히 탄소를 안 내뿜는 저탄소 기술에 그치지 않고, 홍수나 가뭄 같은 기후 재난으로부터 인류를 보호하는 기술까지를 기후테크의 필수 요소로 본다는 뜻이다.

산업 육성 중심의 한국, 탄소 감축 중심의 세계

파편화된 정의가 부르는 ‘보이지 않는 장벽’

이러한 ‘정의의 파편화’는 실무 현장에서 아찔한 부메랑으로 돌아온다. 한국의 육성 전략에 따라 기후테크 기업으로 공인받아 지원을 받았더라도, 국제 사회의 탄소 회계 표준이나 ‘EU 택소노미*’ (EU 녹색분류체계)의 엄격한 기준을 충족하지 못하면 글로벌 시장에서는 외면받기 십상이다. 유럽의 탄소국경조정제도(CBAM)나 국제지속가능성기준위원회(ISSB)의 공시 의무화는 이미 현실이 되었다. 우리 기준으로는 ‘혁신’인 기술이 세계 무대에서는 ‘그린워싱(위장 환경주의)’이라는 비판에 직면하거나, 막대한 탄소세를 부과받는 모순이 발생할 수 있다.

글로벌 표준이라는 ‘공용어’ 확보가 성패 가를 것

결국 기후테크의 성패는 우리가 얼마나 훌륭한 기술을 ‘보유’하느냐 보다, 그 기술이 국제 표준이라는 ‘언어’로 얼마나 매끄럽게 번역되느냐에 달려 있다. 로컬 문법에 안주하는 기후테크는 고립될 수밖에 없다. 이제는 산업 육성의 속도만큼이나, 글로벌 표준이라는 거대한 흐름에 우리 기술의 정의를 정교하게 맞추는 작업에 박차를 가해야 할 때다.

*택소노미(Taxonomy)는 원래 생물 분류학에서 유래한 말이지만, 여기서는 어떤 대상을 판단하기 위한 ‘분류 기준표’라는 뜻이다. EU 택소노미는 어떤 경제활동이 ‘환경적으로 지속가능한 활동’인지 EU가 정한 공통 기준표이다. 투자와 공시에서 ‘녹색’ 주장에 근거를 요구해 그린워싱을 줄이려는 제도이다. 이에 ‘EU 녹색분류체계’로 의역하였다.

글 / 정석희 전남대학교 환경에너지공학과 교수

정석희 박사는 전남대학교 교수이자 에페트솔루션(EFET Solutions) 창업자 겸 CEO로, 미생물 전기화학 시스템 기반 그린 하폐수처리 및 에너지 전환 기술을 연구하고 있다. 국가 장학 지원으로 해당 연구 분야에서 세계적 명성을 지닌 펜실베이니아 주립대에서 석박사 학위를 취득했다. 환경 분야에서 3년 연속 스탠포드대 ‘세계 상위 2% 과학자’ 리스트에 이름을 올리는 등 학계와 산업계를 아우르며 기후 에너지 솔루션을 제시하고 있다. 현재 기후에너지환경부 산하 광주녹색환경지원센터의 센터장을 맡고 있다.

정리 / IT동아 김영우 기자 (pengo@itdonga.com)

※본 콘텐츠의 내용은 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다

트렌드뉴스

-

1

최준희 “저 시집갑니다…한사람 아내로 따뜻한 삶 살것”

-

2

천무, K2, K9 유럽 휩쓰는 K무기…현지 생산거점도 속속 마련

-

3

권성동의 옥중편지…“현금 1억 구경조차 못 했다”

-

4

與 “6주택 장동혁 입장 밝혀라” 野 “李, 분당 복귀 여부 답하라”

-

5

“폐가 체험 할래?”…미성년자 유인해 산속에 버린 30대男 구속

-

6

日 오사카 도톤보리서 흉기 난동…10대 1명 사망-1명 의식불명

-

7

‘덴마크 수모’ 안 당한다…스웨덴, 유로화 도입 검토 나선 이유

-

8

홍준표, 한동훈·배현진 겨냥?…“신의 저버린 배신자, 재기한 역사 없다”

-

9

‘충주맨’ 김선태, 왕따설 직접 부인…“갈등 때문에 퇴사한것 아냐”

-

10

상다리 휘어지는 차례상? “그건 제사상…차례·제사 구분해야”

-

1

李, ‘주택 6채’ 장동혁 콕 집어 “다주택자 특혜 유지해야 합니까?”

-

2

장동혁 “불효자는 웁니다”…李 저격에 시골집 사진 올리며 맞불

-

3

“초등생에게 ‘도련님’, 남편 동생에게 ‘서방님’…며느리가 노비냐”

-

4

홍준표, 한동훈·배현진 겨냥?…“신의 저버린 배신자, 재기한 역사 없다”

-

5

與 “6주택 장동혁 입장 밝혀라” 野 “李, 분당 복귀 여부 답하라”

-

6

BYD가 수입차 5위, 아우디도 제쳐…‘메이드 인 차이나’의 공습

-

7

1000채 넘는 대단지 전세 매물 0건… 서울 아파트 전세난, 우려가 현실로

-

8

이진숙, 대구시장 출마 공식 선언 “박정희 정신으로 도약 이끌겠다”

-

9

국힘 “李 분당집 사수” vs 與 “부동산불로소득지킨당, 다주택엔 입꾹닫”

-

10

“트럼프, 16세기 왕처럼 굴어…예측불가 행동에 국제법도 무시”

트렌드뉴스

-

1

최준희 “저 시집갑니다…한사람 아내로 따뜻한 삶 살것”

-

2

천무, K2, K9 유럽 휩쓰는 K무기…현지 생산거점도 속속 마련

-

3

권성동의 옥중편지…“현금 1억 구경조차 못 했다”

-

4

與 “6주택 장동혁 입장 밝혀라” 野 “李, 분당 복귀 여부 답하라”

-

5

“폐가 체험 할래?”…미성년자 유인해 산속에 버린 30대男 구속

-

6

日 오사카 도톤보리서 흉기 난동…10대 1명 사망-1명 의식불명

-

7

‘덴마크 수모’ 안 당한다…스웨덴, 유로화 도입 검토 나선 이유

-

8

홍준표, 한동훈·배현진 겨냥?…“신의 저버린 배신자, 재기한 역사 없다”

-

9

‘충주맨’ 김선태, 왕따설 직접 부인…“갈등 때문에 퇴사한것 아냐”

-

10

상다리 휘어지는 차례상? “그건 제사상…차례·제사 구분해야”

-

1

李, ‘주택 6채’ 장동혁 콕 집어 “다주택자 특혜 유지해야 합니까?”

-

2

장동혁 “불효자는 웁니다”…李 저격에 시골집 사진 올리며 맞불

-

3

“초등생에게 ‘도련님’, 남편 동생에게 ‘서방님’…며느리가 노비냐”

-

4

홍준표, 한동훈·배현진 겨냥?…“신의 저버린 배신자, 재기한 역사 없다”

-

5

與 “6주택 장동혁 입장 밝혀라” 野 “李, 분당 복귀 여부 답하라”

-

6

BYD가 수입차 5위, 아우디도 제쳐…‘메이드 인 차이나’의 공습

-

7

1000채 넘는 대단지 전세 매물 0건… 서울 아파트 전세난, 우려가 현실로

-

8

이진숙, 대구시장 출마 공식 선언 “박정희 정신으로 도약 이끌겠다”

-

9

국힘 “李 분당집 사수” vs 與 “부동산불로소득지킨당, 다주택엔 입꾹닫”

-

10

“트럼프, 16세기 왕처럼 굴어…예측불가 행동에 국제법도 무시”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0