공유하기

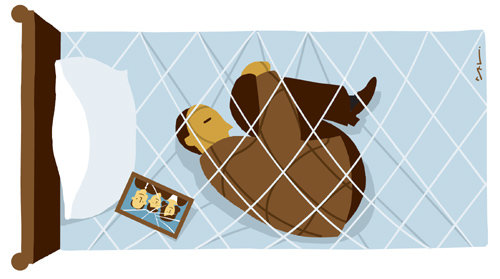

[이기호의 짧은 소설]<8>침대

- 동아일보

-

입력 2014년 4월 23일 03시 00분

글자크기 설정

배송 직원은 두 시간 전 전화를 걸어왔다.

“배송지가 대학교로 돼 있던데… 여기가 맞는 건가요?”

그는 무덤덤한 목소리로 대답하곤 전화를 끊었다.

그는 한 사립대학교의 사회복지학과 교수였다. 이제 막 쉰 살이 되었으며, 연말엔 정교수 승진 임용 심사를 앞두고 있었다. 그 때문은 아니었지만, 그는 밤늦도록 퇴근하지 않은 채 자신의 교수 연구실에 앉아 있는 날이 많았다. 그곳 책상에 앉아 그는 사회복지행정체계에 관한 여러 편의 논문을 썼으며, 빨간색 사인펜을 들고 학생들이 제출한 리포트에 일일이 밑줄을 그어가며 문장을 수정해 주기도 했다.

그러다 시계를 보면 새벽 네 시 무렵이 돼 있었다. 그는 주말에도 항상 새벽 네 시 무렵 퇴근을 했다가, 다시 오전 아홉 시쯤 출근했다. 그는 자신의 교수 연구실 작은 소파에 태아처럼 웅크린 채 토막 잠을 자는 시간이 잦았다. 한 번은 까무룩 잠이 들었다가 곧장 강의실로 들어갔는데, 학생들이 입을 가린 채 큭큭 웃는 것을 보았다.

배송 직원은 일층 중앙 현관에서 다시 전화를 걸어왔다. 그는 엘리베이터를 타고 일층으로 내려갔다. 배송 직원은 혼자 왔다. 그는 배송 직원을 도와 침대 프레임과 매트리스를 엘리베이터 쪽으로 옮겼다.

그는 배송 직원과 함께 엘리베이터를 기다리다가 여러 명의 사람들을 만나야 했다. 일층부터 육층까지는 대학 본부, 그 위로는 교수 연구실이 있는 건물이었다. 그는 결재 서류판을 들고 있는 교무처장을 만났고, 인문대 학장과 대학신문사 주간 교수를 만났다. 월요일 오전이었다. 그는 그들을 만날 때마다 계속 엘리베이터를 양보했다. 매트리스 때문에 여러 명이 함께 엘리베이터를 탈 수 없었다.

“침대인가요?”

그는 소파 자리에 침대를 놓았다. 그러곤 잠시 구두를 신은 채 침대 위에 누워 보았다. 피곤했지만, 잠은 오지 않았다. 그는 멀뚱멀뚱 천장만 바라보았다.

오후엔 그와 같은 해 학교에 임용된 경영학과 최 교수가 연구실로 찾아왔다. 그는 침대에 걸터앉은 채 최 교수를 맞았다. 소파가 없어 최 교수 또한 침대에 나란히 걸터앉을 수밖에 없었다.

“왜 지난번엔 같이 저녁 좀 하자니까… 밥 한 번 먹기 이렇게 힘들어서야.”

최 교수의 말에 그는 ‘그냥 좀 바빴어’라며 말끝을 흐렸다.

“집에는 아예 안 들어갈 작정이야?”

최 교수는 양손으로 매트리스를 꾹꾹 눌러 보면서 물었다. 그는 대답하지 않은 채 슬쩍 웃기만 했다. 최 교수는 그의 책상 쪽을 바라보면서 길게 한숨을 내쉬었다.

“이런 말 하긴 좀 그렇지만… 자네도 이제 자네 생각을 좀 해야지. 언제까지….”

그는, 최 교수가 이 년 전 일어난 어떤 사고에 대해서 말하고 싶어 한다는 것을 알았다. 그는 말없이 계속 매트리스 재봉선만 손가락으로 긁어댔다. 그 사고로 인해 그는 아내와 아들을 잃고 혼자가 되었다.

“학교에서도 자네를 계속….”

최 교수는 거기까지 말하다가 입을 다물었다. 그는 무슨 말인가를 하고 싶어졌다. 하지만 하지 않았다.

최 교수가 돌아간 후, 그는 다시 구두를 신은 채 침대에 누웠다. 두 눈을 감자, 다시 아내와 아들의 모습이 떠올랐다. 아내 목소리가 들려오는 것 같았다. 잘했다고, 침대를 잘 샀다고. 당신 집에선 도통 잠을 못 이루지 않냐고. 그러니 이제 구두도 벗고 한숨 늘어지게 자라고…. 그의 눈에선 뚝뚝 눈물이 흘러내렸다. 하지만 그는 구두를 벗지 못했다. 구두를 신은 채, 허리를 동그랗게 만 채, 그는 오랫동안 소리 죽여 울기만 했다.

이기호 소설가

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

6

경찰 조사받다 “물 좀 달라”…자리 뜨자 알약 20알 ‘꿀꺽’

-

7

[속보]트럼프, 연준 의장에 ‘쿠팡 이사’ 케빈 워시 지명

-

8

‘정청래-조국 밀약설’ 술렁이는 與…반청측 ‘타격 소재’ 찾았나

-

9

월 300만원 줘도 “공무원은 싫어요”…Z세대 82% ‘의향 없다’

-

10

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

10

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

6

경찰 조사받다 “물 좀 달라”…자리 뜨자 알약 20알 ‘꿀꺽’

-

7

[속보]트럼프, 연준 의장에 ‘쿠팡 이사’ 케빈 워시 지명

-

8

‘정청래-조국 밀약설’ 술렁이는 與…반청측 ‘타격 소재’ 찾았나

-

9

월 300만원 줘도 “공무원은 싫어요”…Z세대 82% ‘의향 없다’

-

10

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

10

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[이기호의 짧은 소설]아버지의 농사법](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2014/05/07/63289258.1.jpg)

댓글 0