공유하기

[한자 이야기]<722>誦詩三百하되 授之以政에 不達하며…

-

입력 2009년 9월 3일 02시 56분

글자크기 설정

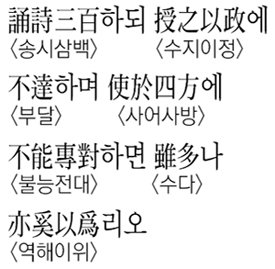

誦詩三百은 시 삼백 편을 왼다는 말이되, 여기서의 시는 ‘시경’의 시를 말한다. ‘시경’의 시는 오래전부터 305편이었지만 대개 詩三百(시삼백)이라고 일컬었다. 授之以政은 시 삼백을 외는 그 사람에게 정무를 맡긴다는 말이다. 達은 정치의 도리에 환한 것을 뜻한다. 使於四方은 사방 다른 나라로 사신 가는 것을 말한다. 專對는 외국에 사신으로 나가 독단으로 대응하는 것을 말한다. 奚以爲는 ‘어디에 쓰겠느냐’이다.

시는 그것으로 백성의 마음을 살필 수 있고 군주의 마음을 바로잡을 수 있으므로 ‘시경’ 공부는 정치에 응용할 수 있었다. 또 외교의 장에서 시를 외워 자기 속내를 넌지시 알리는 일이 많았으므로 지식층은 ‘시경’ 공부를 매우 중시했다. 따라서 시를 배우고도 정무를 제대로 처리하지 못하고 사절로 나가 현안을 홀로 처리하지 못하면 시 공부는 아무 소용이 없다고 말할 수 있었다.

더 나아가 북송의 程이(정이)는 ‘경전을 궁구하는 것은 장차 致用(치용·실지에 씀)하고자 해서다’라고 했다. ‘주역’ ‘繫辭傳(계사전)’에서는 ‘자벌레가 몸을 굽히는 것은 장차 펴기 위함이요, 의리를 정밀히 연구하여 신의 경지에 드는 것은 장차 쓰이기 위함이다’라고 했다. 致用의 범위를 한정할 수는 없지만 공부가 반사회적이거나 몰가치적이어서는 致用이라 할 수 없으리라.

심경호 고려대 한문학과 교수

|

교황 요한 바오로 2세 서거 : 차기 교황 선출 : 차기교황의 과제 >

이런 구독물도 추천합니다!

-

비즈워치

구독

-

횡설수설

구독

-

카버의 한국 블로그

구독

트렌드뉴스

-

1

김정은, 공장 준공식서 부총리 전격 해임 “그모양 그꼴밖에 안돼”

-

2

부부 합쳐 6차례 암 극복…“내 몸의 작은 신호 잘 살피세요”

-

3

결국 날아온 노란봉투…금속노조 “하청, 원청에 교섭 요구하라”

-

4

의사 면허 취소된 50대, 분식집 운영하다 극단적 선택

-

5

“하루 3분이면 충분”…헬스장 안 가도 건강해지는 ‘틈새 운동’법

-

6

[단독]임성근, 4차례 음주운전 적발…99년 집행유예 기간 중 무면허 음주 적발

-

7

82세 장영자, 또 사기로 실형…1982년부터 여섯 번째

-

8

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

-

9

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

10

[한규섭 칼럼]왜 여당 지지율은 떨어지지 않는가

-

1

李대통령 “제멋대로 무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

2

李대통령 “생리대 고급화하며 바가지…기본 제품 무상공급 검토”

-

3

강선우, 의혹 22일만에 경찰 출석…“원칙 지키는 삶 살았다”

-

4

정청래 “비법률가인 나도 법사위원장 했다”…검사 권한 고수 비판

-

5

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

6

‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다

-

7

李 가덕도 피습, 정부 공인 첫 테러 지정…“뿌리를 뽑아야”

-

8

[속보]李대통령 “무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

9

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

10

의사 면허 취소된 50대, 분식집 운영하다 극단적 선택

트렌드뉴스

-

1

김정은, 공장 준공식서 부총리 전격 해임 “그모양 그꼴밖에 안돼”

-

2

부부 합쳐 6차례 암 극복…“내 몸의 작은 신호 잘 살피세요”

-

3

결국 날아온 노란봉투…금속노조 “하청, 원청에 교섭 요구하라”

-

4

의사 면허 취소된 50대, 분식집 운영하다 극단적 선택

-

5

“하루 3분이면 충분”…헬스장 안 가도 건강해지는 ‘틈새 운동’법

-

6

[단독]임성근, 4차례 음주운전 적발…99년 집행유예 기간 중 무면허 음주 적발

-

7

82세 장영자, 또 사기로 실형…1982년부터 여섯 번째

-

8

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

-

9

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

10

[한규섭 칼럼]왜 여당 지지율은 떨어지지 않는가

-

1

李대통령 “제멋대로 무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

2

李대통령 “생리대 고급화하며 바가지…기본 제품 무상공급 검토”

-

3

강선우, 의혹 22일만에 경찰 출석…“원칙 지키는 삶 살았다”

-

4

정청래 “비법률가인 나도 법사위원장 했다”…검사 권한 고수 비판

-

5

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

6

‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다

-

7

李 가덕도 피습, 정부 공인 첫 테러 지정…“뿌리를 뽑아야”

-

8

[속보]李대통령 “무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

9

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

10

의사 면허 취소된 50대, 분식집 운영하다 극단적 선택

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0