이란 옥죄는 트럼프 “원유 수출 차단… 핵무기 못 갖게 하겠다”

- 동아일보

공유하기

글자크기 설정

이란 제재 강화 ‘대통령 각서’ 서명… “나를 암살하려 든다면 완전 말살”

최대 압박 통해 핵 포기시킬 의도… 이란 원유 95% 수입 中도 견제

“이란과 거래 모색” 협상 여지 남겨

“이란의 원유 수출을 차단하고 중동과 전 세계에서 테러를 지원하는 능력을 약화시키겠다.”

도널드 트럼프 미국 대통령이 4일 이란의 원유 수출을 ‘제로(0)’로 만드는 등 제재를 강화하겠다고 밝혔다. 세계 4위 원유 보유국인 이란이 원유 수출로 번 돈으로 핵무기 개발을 시도하고 팔레스타인 무장단체 하마스, 레바논의 친(親)이란 무장단체 헤즈볼라 등을 지원하며 중동 긴장을 고조시켰다는 이유에서다. 이에 대해 아바스 아라그치 이란 외교장관은 5일 “최대 압박 정책은 이미 실패로 판명났고, 다시 시도해도 또다른 패배로 귀결될 것”이라고 반박했다.

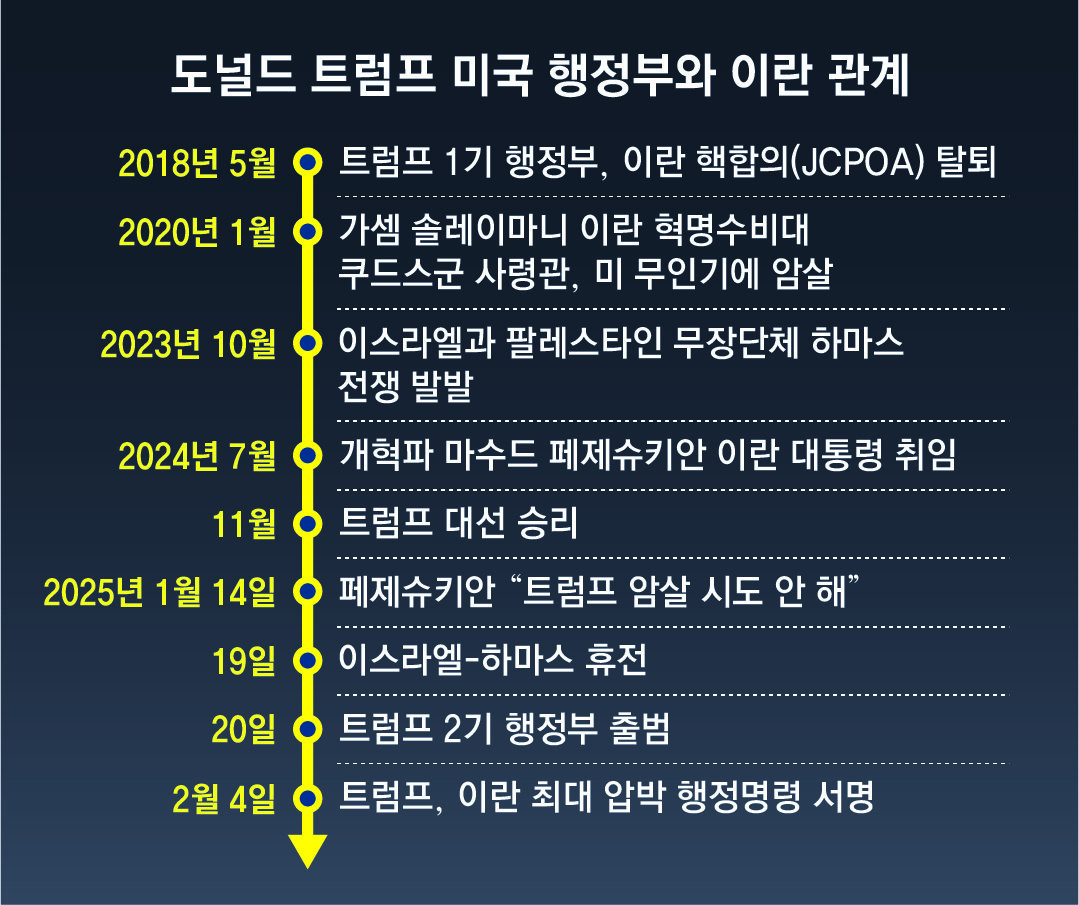

트럼프 대통령은 집권 1기 때인 2018년 5월 이란이 미국 등 서방 5개국과 2015년에 체결한 ‘핵합의(JCPOA)’를 전격 탈퇴했다. 또 2020년 1월에는 ‘정부 위의 정부’로 불리는 이란 혁명수비대에서 헤즈볼라 지원 업무 등을 담당했던 가셈 솔레이마니 쿠드스군 사령관을 무인기(드론)로 공개 암살하며 이란과 내내 대립했다.

● “이란 핵무기 절대 못 가져”

트럼프 대통령은 이날 워싱턴 백악관에서 이란 제재를 강화하는 ‘대통령 각서(presidential memorandum)’에 서명하며 재무부와 국무부에 대책 마련을 지시했다. 대통령 각서는 의회 비준 없이 각종 정책을 즉시 실시할 수 있는 대통령 행정명령(executive order)보다는 구속력이 낮으나 특정 기관에 구체적인 지침을 줄 때 주로 쓰인다.

그는 “조 바이든 전 대통령이 이란산 원유의 수출 제재를 엄격하게 집행하지 않아 이란이 중동 무장단체에 자금을 지원하고 핵무기를 개발할 수 있었다”며 “내가 있는 한 이란은 핵무기를 가질 수 없다”고 강조했다.

특히 트럼프 대통령은 이란이 자신을 암살하려 든다면 “이란을 흔적도 없이 사라지게 만들겠다(obliterate)”고 강조했다. 그는 혁명수비대 일부 세력이 솔레이마니 암살에 대한 보복으로 자신을 노리고 있다고 보고 있다.

실제 미 법무부도 지난해 11월 트럼프 대통령을 암살하라는 임무를 받은 이란 요원을 적발해 기소했다. 다만 개혁·온건파인 마수드 페제슈키안 이란 대통령은 “트럼프 대통령 암살을 시도하지 않는다”고 밝혔다.

● 이란-中 동시 견제

이 같은 이란의 원유를 가장 많이 수입한 나라는 중국이다. 영국 이코노미스트는 “중국이 이란산 원유의 95%를 구매하고 있다”고 진단했다. 2002년 이란의 핵개발 의혹이 처음 제기된 후 서방 주요국은 이란산 원유의 직접 구매를 강하게 제재해 왔다. 중국의 수입은 미국을 중심으로 서방이 추진해 온 제재를 정면으로 위반한 것이다. 로이터통신에 따르면 이란과 중국은 제재를 우회하기 위해 이란산 원유의 원산지를 이라크, 말레이시아, 오만 등으로 위조하고 있다.

트럼프 대통령은 미국의 동맹국에도 “이란을 고립시키기 위한 활동에 동참하라”는 ‘스냅백(snapback) 조치’를 당부했다. 다만 그는 “이란과 거래를 성사시키는 방안도 모색하고 싶다”며 협상 여지도 남겨뒀다. 앞서 멕시코, 캐나다에 각각 25%의 관세 부과를 위협했다 두 나라가 자신이 요구한 불법 이민자 및 마약 단속에 응하자 관세 부과를 30일 유예한 것처럼 이란에 대해서도 핵시설 사찰 등에 협조한다면 협상과 제재 완화가 가능하단 것을 시사한 발언으로 풀이된다.

美 트럼프 2기 >

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

연금 개시 가능해지면 年 1만 원은 꼭 인출하세요[은퇴 레시피]

-

2

최태원 “SK하이닉스 이익 1000억달러 전망? 1000억달러 손실 될수도”

-

3

다카이치가 10년 넘게 앓은 ‘이 병’…韓 인구의 1% 겪어

-

4

李 “다주택자 압박하면 전월세 불안? 기적의 논리”

-

5

“개인회생 신청했습니다” 집주인 통보받은 세입자가 할 일

-

6

마동석 실사판?…경찰, 유리창 격파해 車 절도범 잡았다

-

7

트럼프, 분노의 질주…“글로벌 관세 10%→15%로 인상”

-

8

尹선고 후 최시원 “불의필망”…SM, 악플러에 법적 대응

-

9

“BTS 공연 늘려달라”한 멕시코 대통령, 李에 받은 답장 공개

-

10

李, ‘인천시장 후보’ 박찬대 글 공유 “안중근 의사 유묵 귀환 환영”

-

1

국힘 전현직 당협위원장 20여명, ‘절윤 거부’ 장동혁에 사퇴 촉구

-

2

목줄 없이 산책하던 반려견 달려들어 50대 사망…견주 실형

-

3

‘면직’ 산림청장, 술 취해 무법질주…보행자 칠뻔, 車 2대 ‘쾅’

-

4

국토장관 “60억 아파트 50억으로…주택시장, 이성 되찾아”

-

5

김인호 산림청장 분당서 음주운전 사고…李, 직권면직

-

6

전원주 “벌써 자식들이 재산 노려…인감도장 달래”

-

7

[사설]범보수마저 경악하게 한 張… ‘尹 절연’ 아닌 ‘당 절단’ 노리나

-

8

李 “다주택자 압박하면 전월세 불안? 기적의 논리”

-

9

與 “尹 교도소 담장 못나오게” 내란범 사면금지법 처리 속도전

-

10

국힘 새 당명 ‘미래연대’-‘미래를 여는 공화당’ 압축

트렌드뉴스

-

1

연금 개시 가능해지면 年 1만 원은 꼭 인출하세요[은퇴 레시피]

-

2

최태원 “SK하이닉스 이익 1000억달러 전망? 1000억달러 손실 될수도”

-

3

다카이치가 10년 넘게 앓은 ‘이 병’…韓 인구의 1% 겪어

-

4

李 “다주택자 압박하면 전월세 불안? 기적의 논리”

-

5

“개인회생 신청했습니다” 집주인 통보받은 세입자가 할 일

-

6

마동석 실사판?…경찰, 유리창 격파해 車 절도범 잡았다

-

7

트럼프, 분노의 질주…“글로벌 관세 10%→15%로 인상”

-

8

尹선고 후 최시원 “불의필망”…SM, 악플러에 법적 대응

-

9

“BTS 공연 늘려달라”한 멕시코 대통령, 李에 받은 답장 공개

-

10

李, ‘인천시장 후보’ 박찬대 글 공유 “안중근 의사 유묵 귀환 환영”

-

1

국힘 전현직 당협위원장 20여명, ‘절윤 거부’ 장동혁에 사퇴 촉구

-

2

목줄 없이 산책하던 반려견 달려들어 50대 사망…견주 실형

-

3

‘면직’ 산림청장, 술 취해 무법질주…보행자 칠뻔, 車 2대 ‘쾅’

-

4

국토장관 “60억 아파트 50억으로…주택시장, 이성 되찾아”

-

5

김인호 산림청장 분당서 음주운전 사고…李, 직권면직

-

6

전원주 “벌써 자식들이 재산 노려…인감도장 달래”

-

7

[사설]범보수마저 경악하게 한 張… ‘尹 절연’ 아닌 ‘당 절단’ 노리나

-

8

李 “다주택자 압박하면 전월세 불안? 기적의 논리”

-

9

與 “尹 교도소 담장 못나오게” 내란범 사면금지법 처리 속도전

-

10

국힘 새 당명 ‘미래연대’-‘미래를 여는 공화당’ 압축

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0