공유하기

[김화성 전문기자의 &joy]하동 평사리 소설 ‘토지’길

- 동아닷컴

글자크기 설정

봄이 오는 푸른 들녘엔 평사리 사람들 살내가…

바람이 강의 얼굴을 접었다 폈다 한다

강에 담긴 산도 달도

섰다 흔들렸다 한다

바람 탓이다 상처 탓이다

지리산 꽃들은 신음으로 핀다

<최영욱의 ‘주름’에서>

봄은 하동 평사리 들판에 머물고 있었다. 북쪽 지리산자락 너머는 아직 봄볕에 완강했다. 들판엔 아지랑이가 꼬리에 꼬리를 물고 꼬물거렸다. 바람이 마른 덤불을 머리채 끌고 위로 솟구쳤다가, 핑그르르 땅바닥에 내동댕이치곤 했다. 논두렁엔 아가 잇몸에 돋는 이처럼 하얀 냉이꽃이 우우 피어났다.

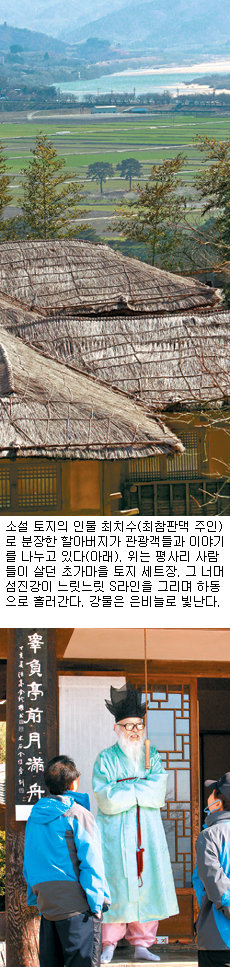

평사리 악양들은 우묵배미 들판이다. 산으로 둘러싸인 83만여 평의 기름진 땅. 옴팡지다. 오른쪽엔 섬진강이 S라인으로 느릿느릿 흐른다. 들판은 섬진강 왼쪽에 호로병 모양으로 누워 있다. 국도 19호선 호로병 목을 가로질러 지나간다. 마치 병모가지를 질끈 동여맨 넥타이 같다. 옛날엔 섬진강물이 무시로 넘나들어 ‘무딤이 들’이라고 불렀다. 그곳에서 ‘흐르는 물살보다 더 보드라운 사람들이 모여 산다’.(김정태 시인)

들판 한가운데엔 소나무 두 그루가 마주보고 서 있다. 훤칠하고 단아하다. 사람들은 부부소나무라고 부른다. 용이와 월선이 소나무라고도 한다. 아예 사랑의 소나무라고 하는 이도 있다. 소나무 주위엔 수백그루의 매화가 무더기로 꽃을 피웠다. 향기가 들판에 가득하다. 논엔 찰랑찰랑 물이 찼다. 논바닥 흙은 물기로 질펀하다. 물꼬에 졸졸 물 흐르는 소리가 들린다. 이 세상에 가장 듣기 좋은 소리는 마른 논에 물 들어가는 소리, 아기 목구멍에 젖 넘어가는 소리, 자식 책 읽는 소리…. 토지길은 꽃길이다. 은물결길이다. 생명의 길이다. 수류화개(水流花開). 강물은 흐르고 꽃은 피었다. 강물이 부드럽다. 꽃은 여리다. 노란 산수유 꽃은 눈물겹다. 생강나무 꽃잎이 파르르 바람에 떤다. 섬진강 모래밭은 은빛으로 눈이 부시다.

토지길 1코스는 섬진강 평사리 공원∼평사리 들판∼고소성∼최참판댁∼조씨고택∼취간림∼악양루∼섬진강변∼화개장터까지 18km이다. 이 중 악양루에서 화개장터까지는 국도 19호선을 따라 걷는 섬진강길이다.

‘날은 어두워져서 뱃바닥에 쭈그리고 앉은 월선이는 강바람을 막기 위해 모시치마를 걷어 머리를 싼다.…노 젓는 소리, 뱃전에 와서 출렁이는 물살소리는 먼 저승길을 떠나는 것처럼 허전하게 쓸쓸하게 들리어왔다. 들물이 팽팽하게 들어찬 강변은 별빛을 받아서라기보다 제물에 희번덕이고 있는 것 같았다.’ <소설 ‘토지’에서>

평사리 들판은 고소산성에 올라가야 한눈에 보인다. 고소산성은 지리산 자락이 섬진강으로 삐죽이 머리를 내민 곳에 있다. 220∼350m의 산 중턱. 사방이 확 트여 군사요새로는 안성맞춤이다. 대가야가 백제의 진출에 대비하기 위해 쌓은 것으로 추정된다. 섬진강을 거슬러 오르는 배들을 손바닥 보듯이 볼 수 있는 곳이다. 구례 쪽에서 내려오는 것들도 샅샅이 살펴볼 수 있다. 평사리 들판은 그 발아래 두부를 잘라놓은 듯 정갈하게 펼쳐졌다. 반듯한 들판이 아슴아슴하다. 군데군데 파릇파릇한 보리밭이 싱그럽다.

고소산성엔 ‘구천이 소나무’도 있다. 구천이는 소설 토지의 인물 중 하나. 구천이는 마음이 무거울 때마다 뒷산에 올라 평사리를 묵묵히 내려다보곤 했다. 현재 그 소나무도 평사리와 악양 들판을 말없이 내려다보고 있다.

‘얼마 되지 않아 달은 솟을 것이다. 낙엽이 날아 내린 별당연못에, 박이 드러누운 초가지붕에, 하얀 가리마 같은 소나무 사이 오솔길에 달이 비칠 것이다.…구천이는 눈을 반쯤 감고 마을을 내려다보고 있었다.’ <소설 ‘토지’에서>

화개(花開)는 꽃 피는 곳이다. 그렇다면 서울 김포공항 부근의 ‘개화(開花)’는 어떤 곳인가. 화개인가 아니면 개화인가. 꽃이 잎보다 먼저 피는 하동 땅은 화개이고, 잎이 핀 뒤 꽃이 천천히 피는 김포 땅은 개화인 것인가.

화개에선 늘 꽃이 피고 진다. 산수유 매화 벚꽃 진달래 개나리꽃이 울긋불긋 꽃대궐을 이룬다. 소설가 김동리(1913∼1995)는 화개장터를 ‘경을 치게 해맑고 아름다운 곳’이라고 표현했다. ‘화개장터에서 쌍계사에 이르는 시오리길은 길멀미가 나지 않는 곳’이라고 말했다.

“길은 구례 하동 지리산 쪽의 세 갈래로 나있고, 물도 길 따라 그렇게 세 갈래로 흐르고 있으며, 게다가 닷새에 한 번씩 서는 장날엔 멀고 가까운 데서 수많은 장돌림들이 모여들었다 흩어지고 하니까. 그 고장에 사는 사람들은 한평생 이별 속에 세월을 보내는 격이 아닐까. 물로 흘러와서는 흘러가고, 사람도 모여와서는 흩어져가고….”(김동리 생전 회고)

토지길 2코스는 쌍계사 십리벚꽃길을 아우른다. 화개장터∼십리벚꽃길∼차 시배지∼쌍계석문바위∼쌍계사∼불일폭포∼국사암의 13km 길이다. 화개장터에서 쌍계사까지는 4월 벚꽃 필 때가 절정이다. 왕벚꽃이 양쪽 길가에 화르르 다발로 핀다. 하지만 사람들이 너무 많다. 자동차도 시끌벅적하다. 아예 이른 새벽이나 한밤에 두 발로 걷는 게 상책이다. 아니면 십리벚꽃이 진 뒤 산벚꽃 필 때 가는 게 좋다. 산벚꽃은 저잣거리 벚꽃보다 훨씬 기품이 있다. 3월 토지길 2코스는 산수유와 매화가 꽃망울을 터뜨렸다.

쌍계사∼불일폭포∼국사암 길은 솔가리길이다. 황갈색 솔잎이 수북이 쌓여 있다. 푹신하다. 솔바람 소리가 말갛다. 불일폭포는 보조국사 지눌(1158∼1210)이 도를 닦던 곳이다. 그는 말년에 이 폭포를 바라보며 공부하다가 눈을 감았다. 고려 희종(재위 1204∼1211)은 그에게 ‘불일보조(佛日普照)’라는 시호를 내렸다. 암벽에 최치원(857∼?) 조식(1501∼1572) 선생의 시가 새겨져 있다.

불일암은 폭포 앞에 있다. 손바닥만 한 마당엔 조그마한 나무 평상이 놓여 있다. 그 평상에 앉아 떨어져 내리는 폭포 소리를 듣는다. 아니 소리를 본다. 관음(觀音)이다. 높이 60m 폭 3m의 물줄기. 헌걸차다. 봄은 어느새 이곳까지 무장해제시키고 있었다. 숲 속의 새들은 사람이 있거나 말거나 목청껏 수다를 떨고 있었다.

‘떨어져 죽어야 사는 것이다/물보라를 이루며 산산조각으로/떨어지고 또 떨어져 죽어야/사는 것이다/떨어져 죽어도 울지는 말아야 하는 것이다/떨어져 죽어도 뒤돌아보지는/어머니를 부르지는/더더욱 말아야 하는 것이다’ <정호승의 ‘불일폭포’에서>

김화성 전문기자 mars@donga.com

최참판댁, 용이네 월선네 집

돌담길까지 ‘토지’ 무대 재현

박경리 선생(1926∼2008)은 왜 소설 ‘토지’의 무대로 평사리를 택했을까. 그건 인연이 닿았다고밖에 할 수 없다. 박 선생은 소설을 구상한 후 그 무대를 찾기 위해 고심하고 있었다. 그러던 어느 날, 외동딸 김영주 씨(현 토지문학관 관장)의 탱화자료 수집 여행에 따라나서게 됐다. 김 씨는 당시 연세대 대학원에 다니면서 학위논문을 준비하고 있었다. 박 선생은 한산사 대웅전의 국보급 탱화를 보러 갔다가 그 아래 평사리를 알게 됐다. 박 선생은 한눈에 “바로 이곳이다”라며 무릎을 쳤다.

“내가 경상도 안에서 작품의 무대를 찾으려 한 이유는 언어 때문이다. 통영에서 나서 자라고 진주에서 공부했던 나는 ‘토지’의 주인공들이 쓰게 될 토속적인 언어로써 경상도 이외 다른 지방의 말을 구사할 능력이 없었기 때문이다. 그러나 ‘만석꾼’이 나옴 직 할 만한 땅은 전라도에나 있었고, 경상도에서는 그만큼 광활한 토지를 발견하기 어려웠다. 평사리는 경상도의 어느 곳보다 넓은 들을 지니고 있었으며, 섬진강의 이미지와 지리산의 역사적 무게도 든든한 배경이 돼 줄 수 있었기 때문이었다.”

소설 ‘토지’는 박 선생이 1969년부터 1994년까지 25년 동안 쓴 한민족 대서사시이다. 원고지 4만 장에 600만 글자. 도끼를 갈아 바늘로 만들 듯 한 땀 한 땀 썼다. 등장인물만도 무려 600여 명. 최치수 최서희 길상이 용이 두만네 석이네 구천이 윤보 월선이 강청댁 영팔이 판술네 임이네 운봉할배 서금돌…. 이들의 일생은 한마디로 ‘평사리 공동체’의 삶이었다. 평사리를 떠나 진주 통영으로 나가 살아도 영혼은 늘 평사리에 닿아 있었다. 그것은 서울이나 북간도에서도 마찬가지였다. 이들은 같이 울고 웃고 싸우며 왁자하게 살다가, 하나 둘씩 섬진강 강물처럼 흘러갔다. 그리고 그의 자식들이 또 그렇게 살다가 사라졌다. 최참판댁의 5대에 걸친 가족사가 등뼈라면 평사리 사람들의 인생사는 살집이라고 할 수 있다.

1987년 한국방송은 소설 ‘토지’를 TV드라마로 만들어 방영했다. 그 후 평사리에 사람들 발길이 붐비기 시작했다. 이에 하동군이 발 벗고 나서, 소설 속의 최참판댁을 그대로 살려냈다. 조선 말 영남사대부 집안을 기본 틀로 삼았다. 1998년 사랑채를 시작으로 2004년 평사리문학관 2008년 한옥체험관까지 10년에 걸쳐 마무리했다. 최치수가 머물던 누각이 딸린 사랑채, 서희가 머물던 별당과 연못, 최참판댁 뒤쪽 대밭 등 소설과 현실이 거의 구분되지 않는다. 대숲 바람 소리가 맑고 부드럽다.

최참판댁 아래엔 용이네 집, 두만네 월선네 등 초가집으로 이뤄진 동네가 있다. 토지 세트장이다. 실제 외양간에 암소도 있고 닭장엔 닭도 있다. 고추도 널려있고, 남새밭엔 부추와 상추가 자란다. 세트장이지만 실제 삶과 겉돌지 않는다. 평사리 주민들과 자연스럽게 어우러져 있다. 옛 고향에 온 듯 소박하다. 돌담 고샅길엔 봄볕이 따뜻하다. 오붓하다. 박 선생은 왜 소설 ‘토지’를 썼을까. 무슨 말을 하고 싶었을까.

“나는 다만 도구일 뿐 내가 쓴 것 같지 않다. 지리산은 무엇이고 악양은 또 무엇인가.…악양은 이상향이다. 한마디로 생명에 대한 슬픔, 우리 민족에 대한 슬픔, 눈물 사랑으로 토지를 썼다.”

|트레킹 정보|

◇ 교통 ▽직행버스=서울 남부터미널 서울∼구례∼화개∼하동, 4시간 30분 소요. ▽승용차=서울∼경부고속도로∼대전 통영고속도로∼함양∼진주∼하동 나들목 ▽비행기=서울 김포공항∼사천, 대한항공 아시아나항공 각각 하루 2편.

◇ 먹을거리 ▽단야식당(055-883-1667) 사찰 들깨국수와 산채나물 전문, 들깨국수는 법정 스님이 하동에 오면 즐기던 음식. 화개면 운수리 ▽솔봉식당(055-883-3337) 한정식, 가마솥옻닭전문, 악양면사무소 앞. ▽토지사랑(055-882-7111) 한정식 악양 평사리

◇ 관광안내 하동군청 문화관광과 055-880-2375, 화개장터 055-883-5722, 악양면 055-880-2950, 최참판댁 055-880-2960, 평사리문학관 055-882-6669

김화성 전문기자의 &joy >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

이주의 PICK

구독

-

프리미엄뷰

구독

-

지금, 이 사람

구독

트렌드뉴스

-

1

부부 합쳐 6차례 암 극복…“내 몸의 작은 신호 잘 살피세요”

-

2

덴마크 언론 “폭력배 트럼프”… 英국민 67% “美에 보복관세 찬성”

-

3

[이진영 칼럼]잘난 韓, 못난 尹, 이상한 張

-

4

“하루 3분이면 충분”…헬스장 안 가도 건강해지는 ‘틈새 운동’법

-

5

김정은, 공장 준공식서 부총리 전격 해임 “그모양 그꼴밖에 안돼”

-

6

결국 날아온 노란봉투…금속노조 “하청, 원청에 교섭 요구하라”

-

7

82세 장영자, 또 사기로 실형…1982년부터 여섯 번째

-

8

단순 잇몸 염증인 줄 알았는데…8주 지나도 안 낫는다면

-

9

강선우 “원칙 지키며 살아”… 前보좌관 “강선우 1억 받아 전세금 보태” 진술

-

10

‘오들오들’ 북극한파에 치솟는 혈압…‘이것’ 꼭 실천해야

-

1

李대통령 “제멋대로 무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

2

李대통령 “생리대 고급화하며 바가지…기본 제품 무상공급 검토”

-

3

강선우, 의혹 22일만에 경찰 출석…“원칙 지키는 삶 살았다”

-

4

‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다

-

5

정청래 “비법률가인 나도 법사위원장 했다”…검사 권한 고수 비판

-

6

李 가덕도 피습, 정부 공인 첫 테러 지정…“뿌리를 뽑아야”

-

7

[속보]李대통령 “무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

8

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

9

“장동혁 죽으면 좋고” 김형주 막말에…국힘 “생명 조롱”

-

10

의사 면허 취소된 50대, 분식집 운영하다 극단적 선택

트렌드뉴스

-

1

부부 합쳐 6차례 암 극복…“내 몸의 작은 신호 잘 살피세요”

-

2

덴마크 언론 “폭력배 트럼프”… 英국민 67% “美에 보복관세 찬성”

-

3

[이진영 칼럼]잘난 韓, 못난 尹, 이상한 張

-

4

“하루 3분이면 충분”…헬스장 안 가도 건강해지는 ‘틈새 운동’법

-

5

김정은, 공장 준공식서 부총리 전격 해임 “그모양 그꼴밖에 안돼”

-

6

결국 날아온 노란봉투…금속노조 “하청, 원청에 교섭 요구하라”

-

7

82세 장영자, 또 사기로 실형…1982년부터 여섯 번째

-

8

단순 잇몸 염증인 줄 알았는데…8주 지나도 안 낫는다면

-

9

강선우 “원칙 지키며 살아”… 前보좌관 “강선우 1억 받아 전세금 보태” 진술

-

10

‘오들오들’ 북극한파에 치솟는 혈압…‘이것’ 꼭 실천해야

-

1

李대통령 “제멋대로 무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

2

李대통령 “생리대 고급화하며 바가지…기본 제품 무상공급 검토”

-

3

강선우, 의혹 22일만에 경찰 출석…“원칙 지키는 삶 살았다”

-

4

‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다

-

5

정청래 “비법률가인 나도 법사위원장 했다”…검사 권한 고수 비판

-

6

李 가덕도 피습, 정부 공인 첫 테러 지정…“뿌리를 뽑아야”

-

7

[속보]李대통령 “무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

8

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

9

“장동혁 죽으면 좋고” 김형주 막말에…국힘 “생명 조롱”

-

10

의사 면허 취소된 50대, 분식집 운영하다 극단적 선택

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[김화성 전문기자의 &joy]순천 선암사∼송광사 길](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2010/04/08/27438199.1.jpg)

댓글 0