공유하기

[죽기전에 이것만은…/원철]3개 언어에 능통해 동양고전을 세계화했으면…

- 동아일보

글자크기 설정

지음(知音)이라고 했던가. 알아주는 사람이 있어 거문고를 연주했고 그가 죽자 소리 내기를 그만두었다. 또 선비는 자기를 알아주는 사람을 위해 목숨을 바친다(士爲知己者死)는 경우도 마찬가지다. 자족(自足)할 수 없는 사람에게 자족하라고 해봐야 그건 공염불에 불과하다. 눈 내린 날 흥에 겨워 벗을 찾아가다가 그 흥이 다하자 도중에 그대로 돌아왔다는, 대숲에 살던 은둔객처럼 제멋에 겨워 살 수 있다면 그것도 참으로 좋은 일이다. ‘죽어도 좋고 살면 더 좋고’라는 어록을 남긴 채 한 줌의 재로 사라진 그 도반의 말처럼 남이 몰라주더라도 제멋에 살면 될 일이고, 또 알아주면 알아주는 대로 그것 또한 괜찮은 일이라고 여길 것이다.

본래 ‘구닥다리’ 스타일이라 한문 고전에 관심이 많았다. 그 안에 모든 것이 갖추어져 있다고 믿었고 또 그 속에서 충분히 행복했다. 해설을 달아 많은 이에게 전하고자 번역본을 내기도 했고, 쉽게 풀어서 생활 속에서 되살려 놓는 작업도 병행했다. 그래봐야 바닷물 가운데 표주박 하나만큼도 안 되는 미미한 양이긴 하지만.

그러면서도 늘 한편으로 구나발타라 스님의 기적을 꿈꾸었다. 그는 인도 중부지방 출신이었다. 당시 양대 문명인 인도와 중국의 선진 문화를 고루 접할 수 있는 환경에서 태어나고 자랐다. 하지만 언어 장애로 인해 얼치기 주변인 수준에 머무를 수밖에 없었다. 그래서 ‘스님답게’ 인도 말을 중국어로 유창하게 바꿀 수 있는 동시통역의 능력을 갖게 해 달라고 정성을 다해 기도했다. 지성이면 감천인 법이다. 드디어 선신이 나타나 머리를 바꾸어주는 꿈을 꾼 것이다. 그날 이후로 양대 언어가 유창해졌다.

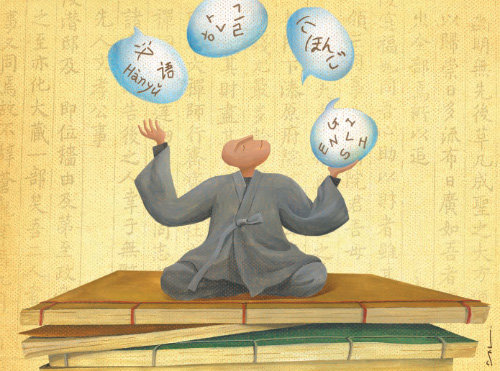

현대인도 고대인도 아닌 얼치기 삶 속에서 현대인이면서 동시에 고대인이길 원했다. 고전한문 독해력으로 나름 행세하며 금생을 버텨왔다. 하지만 시간이 흐를수록 세계는 지척이 되어 갔다. 현대와 고대를 동시에 아우르기 위해선 영어 중국어 일본어에 능통하는 일은 선택이 아니라 필수였다.

하지만 ‘죽기 전에 이것만은’ 이미 불가능하다는 사실을 안 지도 꽤 되었다. 그래서 ‘죽고 난 이후의’ 약속으로 넘겼다. 다시 태어난다면 젊은 나이에 문화대국 몇 나라의 유학을 마치고 더불어 3개 언어에 능통하여 동양고전과 한국의 명저를 세계화하겠다는 원력으로 바꾸었다. 혹여 구나발타라 스님처럼 기도 기적을 통해 죽기 전에 3개 언어를 마스터할 수 있다면 그보다 더 좋을 순 없겠지만.

죽기전에 이것만은… >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

새로 나왔어요

구독

-

밑줄 긋기

구독

-

고양이 눈

구독

트렌드뉴스

-

1

다카이치가 10년 넘게 앓은 ‘이 병’…韓 인구의 1% 겪어

-

2

트럼프, 세계에 10% 관세 때렸다…24일 발효, 승용차는 제외

-

3

신영자 롯데재단 의장 별세…“노블레스 오블리주 표본”

-

4

야상 입은 이정현 “당보다 지지율 낮은데 또 나오려 해”…판갈이 공천 예고

-

5

블랙핑크, ‘레드 다이아’ 버튼 받았다…세계 아티스트 최초

-

6

“개인회생 신청했습니다” 집주인 통보받은 세입자가 할 일

-

7

“넌 이미 엄마 인생의 금메달”…최민정, 母손편지 품고 뛰었다

-

8

연금 개시 가능해지면 年 1만 원은 꼭 인출하세요[은퇴 레시피]

-

9

상호관세 대신 ‘글로벌 관세’…韓 대미 투자, 반도체-車 영향은?

-

10

구성환 반려견 ‘꽃분이’ 무지개다리 건넜다…“언젠가 꼭 다시 만나”

-

1

張, 절윤 대신 ‘尹 어게인’ 유튜버와 한배… TK-PK의원도 “충격”

-

2

與 “尹 교도소 담장 못나오게” 내란범 사면금지법 처리 속도전

-

3

국힘 전현직 당협위원장 20여명, ‘절윤 거부’ 장동혁에 사퇴 촉구

-

4

김인호 산림청장 분당서 음주운전 사고…李, 직권면직

-

5

국힘 새 당명 ‘미래연대’-‘미래를 여는 공화당’ 압축

-

6

목줄 없이 산책하던 반려견 달려들어 50대 사망…견주 실형

-

7

국토장관 “60억 아파트 50억으로…주택시장, 이성 되찾아”

-

8

[사설]범보수마저 경악하게 한 張… ‘尹 절연’ 아닌 ‘당 절단’ 노리나

-

9

[단독]李 “다주택자 대출 연장도 신규 규제와 같아야 공평”

-

10

트럼프, 세계에 10% 관세 때렸다…24일 발효, 승용차는 제외

트렌드뉴스

-

1

다카이치가 10년 넘게 앓은 ‘이 병’…韓 인구의 1% 겪어

-

2

트럼프, 세계에 10% 관세 때렸다…24일 발효, 승용차는 제외

-

3

신영자 롯데재단 의장 별세…“노블레스 오블리주 표본”

-

4

야상 입은 이정현 “당보다 지지율 낮은데 또 나오려 해”…판갈이 공천 예고

-

5

블랙핑크, ‘레드 다이아’ 버튼 받았다…세계 아티스트 최초

-

6

“개인회생 신청했습니다” 집주인 통보받은 세입자가 할 일

-

7

“넌 이미 엄마 인생의 금메달”…최민정, 母손편지 품고 뛰었다

-

8

연금 개시 가능해지면 年 1만 원은 꼭 인출하세요[은퇴 레시피]

-

9

상호관세 대신 ‘글로벌 관세’…韓 대미 투자, 반도체-車 영향은?

-

10

구성환 반려견 ‘꽃분이’ 무지개다리 건넜다…“언젠가 꼭 다시 만나”

-

1

張, 절윤 대신 ‘尹 어게인’ 유튜버와 한배… TK-PK의원도 “충격”

-

2

與 “尹 교도소 담장 못나오게” 내란범 사면금지법 처리 속도전

-

3

국힘 전현직 당협위원장 20여명, ‘절윤 거부’ 장동혁에 사퇴 촉구

-

4

김인호 산림청장 분당서 음주운전 사고…李, 직권면직

-

5

국힘 새 당명 ‘미래연대’-‘미래를 여는 공화당’ 압축

-

6

목줄 없이 산책하던 반려견 달려들어 50대 사망…견주 실형

-

7

국토장관 “60억 아파트 50억으로…주택시장, 이성 되찾아”

-

8

[사설]범보수마저 경악하게 한 張… ‘尹 절연’ 아닌 ‘당 절단’ 노리나

-

9

[단독]李 “다주택자 대출 연장도 신규 규제와 같아야 공평”

-

10

트럼프, 세계에 10% 관세 때렸다…24일 발효, 승용차는 제외

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[죽기전에 이것만은…/김원]나 자신을 모두 비우고 ‘잘 죽는 일’이다](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2012/02/08/43866971.2.jpg)

댓글 0