공유하기

[인사이드 코리아/인요한]한국의 ‘돈봉투’ 문화

- 동아일보

-

입력 2012년 1월 20일 03시 00분

글자크기 설정

전남 순천에서 초등학교에 다닐 때 일이다. 공화당과 신민당 시절이었다. 선거가 있던 해였는데, 아랫동네에서 한 할아버지가 우리 동네로 마실을 나왔다. 할아버지가 친구에게 짐짓 큰 목소리로 외쳤다.

“자네 선거술 먹었는가? 나 선거술 먹으러 가네!”

집권 여당이 선거를 앞두고 불법 선거운동을 하는 자리였다. 지금 같으면 선거법 위반으로 벌금을 내야 할 일이다. 하지만 이를 동네방네 자랑하며 가벼운 발걸음으로 길을 나서는 할아버지의 모습은 흡사 큰 잔칫집에 가는 듯했다. 노인에게는 흔치 않은 즐거움이었을 게 분명하다.

‘돈봉투’라는 한국 문화가 다 나쁜 것은 아니다. 특히 창졸간 당하는 장례식장에서의 ‘조의금’은 현대적 사회 시스템이 발전하기 전 일종의 ‘원시 보험체계’라고 나는 생각한다. 요즘 어떤 결혼식이나 장례식에서는 돈봉투를 사절하는데 나는 이런 대안이 꼭 옳다고는 생각하지 않는다. 한국의 돈봉투에는 돈뿐 아니라 성의와 정이 담겨 있다고 믿기 때문이다.

병원에도 돈봉투를 들고 오는 사람이 참 많다. 한번은 북한에 갔을 때 “남조선 쌀값이 얼맙니까”라는 질문을 받고 동행한 아내에게 물은 적이 있다. 아내가 “환자들이 시골에서 보내주는 쌀을 주로 사용해 쌀값을 잘 모르겠다”고 하니 북측 인사가 “그거 뇌물이구먼!”이라고 말해 크게 웃은 적도 있다.

내가 뇌물을 많이 받고 있다고 자랑하려는 것이 아니다. 뇌물과 성의의 기준을 분명히 하자는 의미다. 나는 돈봉투가 뇌물이냐 아니냐는 것은 ‘타이밍의 문제’라고 학생들에게 가르친다. 누군가가 입원한 직후 의사에게 돈봉투를 갖다준다면 옳지 않다. 특히 액수가 많을 때는 내가 당연히 의사로서 해야 할 일을 하는 것인지, 아니면 돈을 받고 하는 것인지 의심하게 되므로 물리친다.

요즘 ‘돈봉투’로 정치권이 시끄럽다. 타이밍상 대가성이 있는 돈봉투를 주고받는 것은 분명히 문제가 있다. 하지만 음성적으로 돈이 돌 수밖에 없게 만드는 정치 제도상의 허점은 없는지도 살펴봐야 한다.

한국에서는 선거자금 모금 파티가 ‘출판기념회’라는 천편일률적 방식으로 이뤄지지만 미국에서는 ‘식사할 수 있는 권리’를 주로 판다. 후보자와 식사하면서 일정 수준의 돈을 내는 것이다. 금액은 천차만별이다. 미국에서는 정당의 집회에 참석하는 일을 마치 학회에 참석하는 수준으로 중요하게 생각한다. 물론 잡음이 아예 없는 것은 아니지만 기부를 통한 정치 자금의 확보가 비교적 원활하다.

돈선거는 근절해야 하지만 돈선거를 치르면서 출처가 모호한 자금을 쓰는 일은 더 큰 문제다. 정치 과정에서 돈을 적절한 곳에 적절하게 사용할 수 있도록 만들어야 돈과 정치가 조화를 이룰 수 있다.

트렌드뉴스

-

1

“스페이스X 기대감에 200% 급등”…블룸버그, 한국 증권주 ‘우회 투자’ 부각

-

2

김길리 金-최민정 銀…쇼트트랙 여자 1500m 동반 메달 쾌거

-

3

[단독]다주택자 대출연장 규제, 서울 아파트로 제한 검토

-

4

국힘 내부 ‘장동혁 사퇴론’ 부글부글…오세훈 독자 행보 시사도

-

5

트럼프 “전세계 10% 관세 부과 행정명령 서명…즉시 발효”

-

6

美대법 “의회 넘어선 상호관세 위법”…트럼프 통상전략 뿌리째 흔들려

-

7

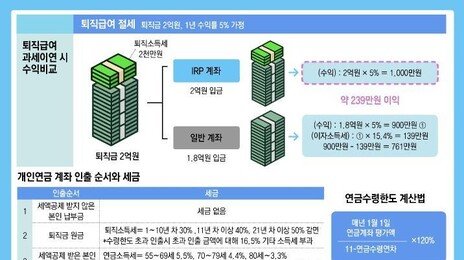

연금 개시 가능해지면 年 1만 원은 꼭 인출하세요[은퇴 레시피]

-

8

스벅 통입점 건물도 내놨다…하정우, 종로-송파 2채 265억에 판다

-

9

張, 절윤 대신 ‘尹 어게인’ 유튜버와 한배… TK-PK의원도 “충격”

-

10

“호랑이 뼈로 사골 끓여 팔려했다”…베트남서 사체 2구 1억에 사들여

-

1

“尹 무죄추정 해야”…장동혁, ‘절윤’ 대신 ‘비호’ 나섰다

-

2

한동훈 “장동혁은 ‘尹 숙주’…못 끊어내면 보수 죽는다”

-

3

尹 “계엄은 구국 결단…국민에 좌절·고난 겪게해 깊이 사과”

-

4

유시민 “李공소취소 모임, 미친 짓”에 친명계 “선 넘지마라”

-

5

張, 절윤 대신 ‘尹 어게인’ 유튜버와 한배… TK-PK의원도 “충격”

-

6

尹 ‘입틀막’ 카이스트서…李, 졸업생과 하이파이브-셀카

-

7

국힘 내부 ‘장동혁 사퇴론’ 부글부글…오세훈 독자 행보 시사도

-

8

與 “전두환 2년만에 풀려난 탓에 내란 재발”…사면금지법 강행

-

9

與 “尹 교도소 담장 못나오게” 내란범 사면금지법 처리 속도전

-

10

“윗집 베란다에 생선 주렁주렁”…악취 항의했더니 욕설

트렌드뉴스

-

1

“스페이스X 기대감에 200% 급등”…블룸버그, 한국 증권주 ‘우회 투자’ 부각

-

2

김길리 金-최민정 銀…쇼트트랙 여자 1500m 동반 메달 쾌거

-

3

[단독]다주택자 대출연장 규제, 서울 아파트로 제한 검토

-

4

국힘 내부 ‘장동혁 사퇴론’ 부글부글…오세훈 독자 행보 시사도

-

5

트럼프 “전세계 10% 관세 부과 행정명령 서명…즉시 발효”

-

6

美대법 “의회 넘어선 상호관세 위법”…트럼프 통상전략 뿌리째 흔들려

-

7

연금 개시 가능해지면 年 1만 원은 꼭 인출하세요[은퇴 레시피]

-

8

스벅 통입점 건물도 내놨다…하정우, 종로-송파 2채 265억에 판다

-

9

張, 절윤 대신 ‘尹 어게인’ 유튜버와 한배… TK-PK의원도 “충격”

-

10

“호랑이 뼈로 사골 끓여 팔려했다”…베트남서 사체 2구 1억에 사들여

-

1

“尹 무죄추정 해야”…장동혁, ‘절윤’ 대신 ‘비호’ 나섰다

-

2

한동훈 “장동혁은 ‘尹 숙주’…못 끊어내면 보수 죽는다”

-

3

尹 “계엄은 구국 결단…국민에 좌절·고난 겪게해 깊이 사과”

-

4

유시민 “李공소취소 모임, 미친 짓”에 친명계 “선 넘지마라”

-

5

張, 절윤 대신 ‘尹 어게인’ 유튜버와 한배… TK-PK의원도 “충격”

-

6

尹 ‘입틀막’ 카이스트서…李, 졸업생과 하이파이브-셀카

-

7

국힘 내부 ‘장동혁 사퇴론’ 부글부글…오세훈 독자 행보 시사도

-

8

與 “전두환 2년만에 풀려난 탓에 내란 재발”…사면금지법 강행

-

9

與 “尹 교도소 담장 못나오게” 내란범 사면금지법 처리 속도전

-

10

“윗집 베란다에 생선 주렁주렁”…악취 항의했더니 욕설

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[인사이드 코리아/어트겅체첵 담딘슈렌]청년은 노인을 잊어가나](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2012/02/02/43752670.1.jpg)

댓글 0