공유하기

공중에서 무인기 띄워 유출 실시간 감시… 바다에서 32개 해역서 방사능 농도 측정

- 동아일보

-

입력 2021년 3월 12일 03시 00분

글자크기 설정

日 후쿠시마 원전사고 10년… 국내 방사능 감시 기술 어디까지 왔나

일본 후쿠오카에서 북쪽으로 50km 떨어진 해저 10km에서 리히터 규모 8.0의 지진이 발생한다. 같은 시각 경북 경주시 월성 원전의 원자로가 지진 감지와 동시에 가동을 멈췄다. 1시간 뒤 원전 주변 해안가로 지진해일(쓰나미)이 밀려와 원전 내부 전기 공급이 끊겼다. 다시 2시간 뒤 비상발전기마저 멈추면서 냉각 설비도 가동을 멈췄다. 30분 뒤 원자로를 감싼 격납 건물의 배관 이음매(관통부)가 내부의 뜨거운 열로 발생한 수소의 강한 압력을 이기지 못해 터지면서 방사성 물질이 대기 중으로 방출되기 시작한다….

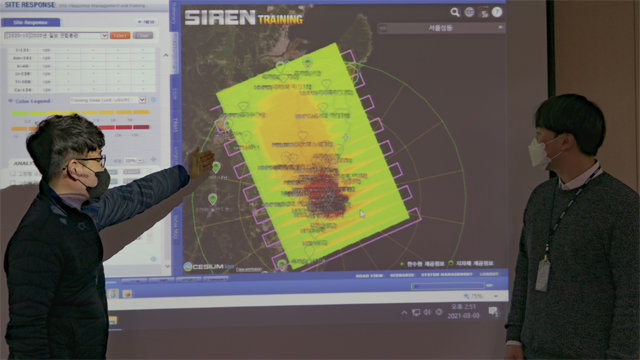

실제 상황은 아니다. 해마다 국내 원전에서 진행되는 ‘방사능 방재 연합훈련’ 시나리오의 일부다. 11일로 동일본대지진이 발생한 지 꼭 10년이 지났지만 후쿠시마 원전 사고로 이어진 참사의 충격은 여전하고, 피해도 현재 진행형이다. 최악의 원전 사고를 교훈 삼아 가동 원전의 안전을 담보하고 방사능을 감시하는 기술도 발전하고 있다.

○무인기 띄워 공중 방사능 감시

원자력안전기술원은 ‘아톰케어(atom-CARE)’를 운영하며 국내 가동 원전 24기의 상태를 실시간으로 살피고 있다. 여기에는 전국 194개 지점에 설치된 환경감시기가 측정한 방사능 농도와 한반도 및 주변 지역의 풍향 풍속이 계속 업데이트된다.

환경감시기가 없는 지역으로 바람이 몰릴 때는 이동형 감시기를 들고 현장에 직접 출동한다.

함돈식 KINS 환경방사선탐지실 선임연구원은 “먼지에 흡착된 방사성 물질을 필터로 걸러내 농도를 확인하는 방식”이라며 “이동형 감시기는 배터리와 태양전지로 작동해 이론적으로는 무한히 사용할 수 있다”고 말했다. KINS는 이동형 감시기 6대를 보유하고 있다.

○해수와 어류에서 세슘137 농도 측정

일본 정부가 후쿠시마 원전 오염수 방류를 예고하면서 국내에서 해수 방사능 감시도 강화됐다. 한반도 주변 해역 32개 정점에서 방사능 농도를 측정하고 있다. 후쿠시마 원전 사고로 전역에 퍼진 세슘137은 2019년까지 연간 1회 측정을 해 오다 지난해부터 해수가 유입되는 제주 남방해역 4개 정점은 한 달에 두 번으로 검사 횟수를 늘렸다.

김대지 KINS 환경방사능평가실장은 “해수 60L에 세슘137만 선택적으로 흡착하는 화학물질(AMP)을 넣어 침전시킨 뒤 침전물만 모아 분말로 만든다”며 “분말 시료 하나는 120g으로 분석에는 하루가 걸린다”고 설명했다.

어류, 패류, 해조류 등 해양생물도 감시 대상이다. 80개 정점에서 주기적으로 시료를 채집해 분석한다. 고등어, 방어, 농어, 홍어, 가자미 등 밥상에 많이 오르는 종이 포함된다. 지난해에는 51종을 분석했다. 생선과 해수 시료가 동시에 도착하면 생선을 먼저 분석한다. 2주 이내에 세슘137의 농도 측정을 끝내야 한다. 김 실장은 “스트론튬90의 경우 생선 비늘과 뼈에 잘 흡착되는 등 방사성 물질마다 체내에 흡수되는 정도가 다르다”며 “측정 오류를 줄이기 위해 껍질과 뼈는 모두 발라내고 순수 살만 갈아 시료로 만든 뒤 세슘137의 농도를 측정한다”고 설명했다.

내년에는 세슘137과 삼중수소 분석 주기를 더욱 단축할 계획이다. 김 실장은 “다핵종제거설비(ALPS)로도 제거되지 않는 삼중수소는 분기마다 측정해 시료로는 78개를 더 분석할 예정”이라며 “내년에 분석할 해수 시료는 연간 총 389개가 될 것”이라고 말했다.

대전=이현경 동아사이언스 기자 uneasy75@donga.com

트렌드뉴스

-

1

몸에 좋다던데…부자들이 피하는 ‘건강식’ 5가지

-

2

이동국 세 딸 일본 미녀 변신…“행복했던 삿포로 여행”

-

3

러시아 폭설의 위력…아파트 10층 높이 쌓여 도시 마비

-

4

트럼프의 그린란드 병합 의지, ‘이 사람’이 불씨 지폈다[지금, 이 사람]

-

5

임성근 “전과 6회있어…손녀 등 가족 비난은 멈춰달라”

-

6

취임 1년도 안돼 ‘명청 프레임’… 불쾌한 李, 정청래 면전서 경고

-

7

[이진영 칼럼]잘난 韓, 못난 尹, 이상한 張

-

8

한덕수 징역 23년 선고…“위로부터의 내란, 위법성 더 크다”

-

9

강훈식 출마 가능성 열어놓은 李 “정치는 개구리…어디로 튈지 몰라”

-

10

李 “용인 반도체 전력 어디서 해결?…에너지 싼 곳에 갈 수밖에”

-

1

한덕수 징역 23년 선고…“위로부터의 내란, 위법성 더 크다”

-

2

[이진영 칼럼]잘난 韓, 못난 尹, 이상한 張

-

3

李 “용인 반도체 전력 어디서 해결?…에너지 싼 곳에 갈 수밖에”

-

4

李 “北이 핵 포기하겠나…일부 보상하며 현 상태로 중단시켜야”

-

5

[속보]한덕수 1심 징역 23년 선고…“내란 가담자 중벌 불가피”

-

6

취임 1년도 안돼 ‘명청 프레임’… 불쾌한 李, 정청래 면전서 경고

-

7

덴마크 언론 “폭력배 트럼프”… 英국민 67% “美에 보복관세 찬성”

-

8

李 “일부 교회, 설교때 이재명 죽여야 나라 산다고 해”

-

9

韓은 참여 선그었는데…트럼프 “알래스카 LNG, 韓日서 자금 확보”

-

10

李 “정교유착, 나라 망하는길…‘이재명 죽여라’ 설교하는 교회도”

트렌드뉴스

-

1

몸에 좋다던데…부자들이 피하는 ‘건강식’ 5가지

-

2

이동국 세 딸 일본 미녀 변신…“행복했던 삿포로 여행”

-

3

러시아 폭설의 위력…아파트 10층 높이 쌓여 도시 마비

-

4

트럼프의 그린란드 병합 의지, ‘이 사람’이 불씨 지폈다[지금, 이 사람]

-

5

임성근 “전과 6회있어…손녀 등 가족 비난은 멈춰달라”

-

6

취임 1년도 안돼 ‘명청 프레임’… 불쾌한 李, 정청래 면전서 경고

-

7

[이진영 칼럼]잘난 韓, 못난 尹, 이상한 張

-

8

한덕수 징역 23년 선고…“위로부터의 내란, 위법성 더 크다”

-

9

강훈식 출마 가능성 열어놓은 李 “정치는 개구리…어디로 튈지 몰라”

-

10

李 “용인 반도체 전력 어디서 해결?…에너지 싼 곳에 갈 수밖에”

-

1

한덕수 징역 23년 선고…“위로부터의 내란, 위법성 더 크다”

-

2

[이진영 칼럼]잘난 韓, 못난 尹, 이상한 張

-

3

李 “용인 반도체 전력 어디서 해결?…에너지 싼 곳에 갈 수밖에”

-

4

李 “北이 핵 포기하겠나…일부 보상하며 현 상태로 중단시켜야”

-

5

[속보]한덕수 1심 징역 23년 선고…“내란 가담자 중벌 불가피”

-

6

취임 1년도 안돼 ‘명청 프레임’… 불쾌한 李, 정청래 면전서 경고

-

7

덴마크 언론 “폭력배 트럼프”… 英국민 67% “美에 보복관세 찬성”

-

8

李 “일부 교회, 설교때 이재명 죽여야 나라 산다고 해”

-

9

韓은 참여 선그었는데…트럼프 “알래스카 LNG, 韓日서 자금 확보”

-

10

李 “정교유착, 나라 망하는길…‘이재명 죽여라’ 설교하는 교회도”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0