공유하기

[소설]큰바람 불고 구름 일더니<246>卷四. 흙먼지말아 일으키며

-

입력 2004년 9월 1일 17시 52분

글자크기 설정

<의제 웅심(웅심)은 오래전 진나라의 속임수에 빠져 부로(부로) 아닌 부로로 구차하게 사시다 원통하게 돌아가신 회왕(회왕)의 얼손(H손)으로 원래는 미천한 양치기였다. 우리 항씨(항씨) 집안에서 그를 민간에서 찾아내 윗대의 한을 풀어줄 새 회왕(회왕)으로 세웠으나, 진나라를 쳐 없애고 천하를 바로잡는 데는 아무런 공도 세운 바 없다. 오히려 앞서 그 일을 이끌어간 것은 갑옷 두르고 창칼을 짚어 일어난 여러 장군들과 과인 항적(항적)이었다. 우리는 들판에서 찬 서리를 맞아가며 싸우기를 삼년, 마침내 강포한 진나라를 쳐 없애고 뒤엎어진 천하를 바로 세웠다. 그래도 과인은 옛 초나라 왕실의 핏줄을 귀히 여겨 회왕을 의제로 올려 세웠으나, 한 하늘에는 두 해가 있을 수 없고 또 의제는 겸양할 줄 몰라 온갖 분란의 씨앗이 되고 있다. 이제 과인은 패왕으로서 명하나니, 그대들은 가만히 의제를 죽여 천하의 화근을 뽑아 없애도록 하라. 세 왕이 한꺼번에 구실을 만들어 의제를 몰아대다 사람의 눈과 귀가 없는 곳에서 슬며시 손을 쓰면 아니 될 일이 없다. 세상의 시끄러운 험구는 서로 서로 미루며 피할 수 있을 것이요, 천하의 근심을 던 공은 더 넓은 봉지(봉지)와 보다 큰 상훈(상훈)으로 보답 받을 것이다.>

한(漢) 2년 시월 항왕으로부터 그와 같은 글을 받은 구강왕(九江王)과 형산왕(衡山王), 임강왕(臨江王)은 잠시 망설였다. 그들도 옛 초나라의 유민(遺民)들이라 옛 왕실의 핏줄 앞에서는 멈칫할 수밖에 없었다.

하지만 그들 세 왕은 오래 머뭇거리는 법 없이 항왕의 명을 받아들였다. 그들은 이미 4년 전 처음 기의(起義)할 때의 그 순진한 유민군(遊民軍)의 우두머리는 아니었다. 전란을 통해 힘의 원리에 익숙해지고, 권력과 그에 따른 부귀에 한참이나 맛을 들인 패왕 측근의 제후(諸侯)들이었다.

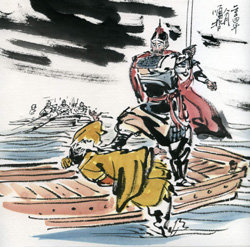

항왕의 글이 이른 지 사흘도 안돼 장사(長沙)를 둘러싸듯 하고 있는 세 땅의 왕이 일시에 군사를 내어 사방에서 에워싸듯 의제를 몰아댔다. 이름이 좋아 황제이지 의제는 그중의 하나도 제대로 막아낼 힘이 없었다. 한 번 맞서보지도 못하고 사냥꾼에게 쫓기는 짐승처럼 놀라 허둥대다가 겨우 배 한 척을 구해 물길로 달아났다.

세 왕 중에서도 구강왕 경포(경布)에게는 원래부터 강수(江水·양자강) 물가에서 수적(水賊)질하던 솜씨가 있었다. 날랜 배를 내어 뒤쫓게 하니 변변한 호위조차 없이 달아나던 의제로서는 벗어날 길이 없었다. 강수 한가운데서 사로잡힌 의제는 아무도 모르게 죽음을 당하고 그 시체는 물속 깊이 던져졌다.

<의제께서 근기(近畿)를 돌아보시던 중 강수에서 물놀이를 하시다가 도둑 떼를 만나 돌아가셨습니다. 의제를 죽이고 재물을 뺏은 수적(水賊)들은 배 밑바닥에 구멍을 내고 시신과 배를 강수 깊이 가라앉혀 버리니, 인근에 봉지(封地)를 가진 세 왕이 모두 모여 물질 잘하는 군사들을 풀어도 의제의 시신조차 수습하지 못했다고 합니다.>

경포가 천연덕스럽게 그런 글을 올리자 항왕은 이내 무슨 뜻인지 알아들었다. 비로소 마음 놓고 팽성을 떠나 제나라를 치러갈 군사를 일으켰다. 그때 다시 항왕의 출발을 재촉하는 소식이 들어왔다.

글 이문열

큰바람 불고 구름 일더니 >

-

오늘과 내일

구독

-

기고

구독

-

광화문에서

구독

트렌드뉴스

-

1

“이란 군함 나포보다 침몰이 재밌어”…트럼프 막말에 비판 봇물

-

2

용돈 달라는 40대 아들에 격분, 흉기 휘두른 70대 아버지

-

3

송파 19층 이삿짐 사다리차 ‘꽈당’…주차장·놀이터 덮쳐

-

4

[단독]신천지 4600명, 국힘 대선 경선 앞두고 책임당원 가입 정황

-

5

“여기 누드비치 아니에요”…푸껫 경찰 ‘알몸 관광객’ 단속 나서

-

6

종합비타민이 노화 지연? …‘이런 사람’ 아니라면 굳이 먹을 필요 없다[건강팩트체크]

-

7

“갤럭시로 날 찍어? 너무 짜증”…‘짝퉁 논란’ 프리지아 또 시끌

-

8

3년만의 보은…중동 탈출 日전세기, 한국인 11명 태웠다

-

9

가드레일 들이받은 60대, 하차했다가 뒤차에 치여 숨져

-

10

삭제된 트윗 하나에 유가 요동…10분 사이 8400만 달러 증발

-

1

‘李공소취소-검찰개혁 거래설’ 파장…친명계 발끈, 국힘은 공세

-

2

“이란 군함 나포보다 침몰이 재밌어”…트럼프 막말에 비판 봇물

-

3

[단독]美, 주한미군 사드 미사일 일부도 차출

-

4

[사설]“사드도 중동 차출”… 충분한 사전 협의가 동맹 현대화 안전판

-

5

韓 석유 비축량 208일치라지만… 실제 소비량 감안하면 68일치

-

6

대북송금 검사 “檢지휘부 믿다 나는 죽고 사건은 취소될 판”

-

7

트럼프 손녀 “파산하겠네” 전쟁중 초고가 쇼핑…미국인들 뿔났다

-

8

‘찐명’ 한준호, 김어준 직격 “지라시도 안되는 음모론으로 李정부 공격”

-

9

張, 이틀째 ‘절윤 동의’ 침묵… 개혁파 “진정성 보일 인사조치를”

-

10

장동혁, 이틀째 ‘절윤’ 침묵…당내선 “인사 조치로 진정성 보여야”

트렌드뉴스

-

1

“이란 군함 나포보다 침몰이 재밌어”…트럼프 막말에 비판 봇물

-

2

용돈 달라는 40대 아들에 격분, 흉기 휘두른 70대 아버지

-

3

송파 19층 이삿짐 사다리차 ‘꽈당’…주차장·놀이터 덮쳐

-

4

[단독]신천지 4600명, 국힘 대선 경선 앞두고 책임당원 가입 정황

-

5

“여기 누드비치 아니에요”…푸껫 경찰 ‘알몸 관광객’ 단속 나서

-

6

종합비타민이 노화 지연? …‘이런 사람’ 아니라면 굳이 먹을 필요 없다[건강팩트체크]

-

7

“갤럭시로 날 찍어? 너무 짜증”…‘짝퉁 논란’ 프리지아 또 시끌

-

8

3년만의 보은…중동 탈출 日전세기, 한국인 11명 태웠다

-

9

가드레일 들이받은 60대, 하차했다가 뒤차에 치여 숨져

-

10

삭제된 트윗 하나에 유가 요동…10분 사이 8400만 달러 증발

-

1

‘李공소취소-검찰개혁 거래설’ 파장…친명계 발끈, 국힘은 공세

-

2

“이란 군함 나포보다 침몰이 재밌어”…트럼프 막말에 비판 봇물

-

3

[단독]美, 주한미군 사드 미사일 일부도 차출

-

4

[사설]“사드도 중동 차출”… 충분한 사전 협의가 동맹 현대화 안전판

-

5

韓 석유 비축량 208일치라지만… 실제 소비량 감안하면 68일치

-

6

대북송금 검사 “檢지휘부 믿다 나는 죽고 사건은 취소될 판”

-

7

트럼프 손녀 “파산하겠네” 전쟁중 초고가 쇼핑…미국인들 뿔났다

-

8

‘찐명’ 한준호, 김어준 직격 “지라시도 안되는 음모론으로 李정부 공격”

-

9

張, 이틀째 ‘절윤 동의’ 침묵… 개혁파 “진정성 보일 인사조치를”

-

10

장동혁, 이틀째 ‘절윤’ 침묵…당내선 “인사 조치로 진정성 보여야”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[소설]큰바람 불고 구름 일더니卷四. 흙먼지말아 일으키며](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0