공유하기

[美남부 대혼돈]어느 흑인 교수 6일간의 사투

-

입력 2005년 9월 5일 03시 02분

글자크기 설정

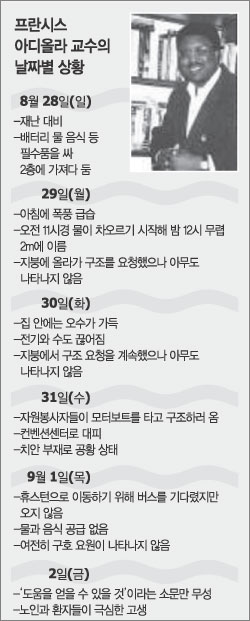

아프리카 나이지리아 출신으로 흑인인 프란시스 아디올라 미 뉴올리언스대 사회학과 교수가 6일간의 악몽 같은 ‘허리케인 생존기’를 AFP통신에 전했다.

아내, 다섯 아이와 함께 뉴올리언스의 2층 집에 평온하게 살던 아디올라 교수는 “카트리나 이후 모든 것이 달라졌다”고 말했다.

▽8월 28일(일요일)=미 공병대가 늘 둑을 점검했기 때문에 아무도 둑이 터지리라고 생각하지 않았다. 우리 가족은 허리케인에 대비를 했다. 상황이 악화되면 집에 머무르는 것이 더 안전할 것 같았다. 물과 음식 등 필수품을 싸서 2층에 가져다 뒀다.

|

차는 물 속에 잠겼다. 나는 발코니를 통해 지붕에 올라가 흰색 깃발을 흔들었다. 3일간 내가 한 일이었다. 해안 경비대, 미국 연방재난관리청(FEMA), 적십자 헬리콥터를 기다렸지만 한 대도 구조하러 오지 않았다. 아무도 나타나지 않았다.

▽30일(화요일)=죽을까봐 두려웠다. 집 안에는 석유와 화학물질이 범벅된 오수가 들어차 있었다. 우리는 기도를 하기 시작했다. 특히 생후 7개월 된 아기 브리지트가 걱정스러웠다. 구조요청을 위해 나는 내내 지붕에 있었고 아내는 아이들과 함께 발코니에 머물렀다. 전기도 물도 없었다. 비참한 생활이었다. 아내는 아기가 열사병에 걸리지 않도록 계속 부채질을 해 줬다.

▽31일(수요일)=구조 헬리콥터와 구조 요원들은 끝내 오지 않았다. 기적처럼 자원봉사자들이 모터보트를 타고 뒤뜰로 다가왔다. 자원봉사자는 우리 가족 모두를 물이 차지 않은 곳으로 데려다 줬다. 그곳에는 우리를 컨벤션센터로 데리고 갈 트럭이 있었다.

이날 밤 미치광이와 폭도 때문에 사람들이 소스라치게 놀랐다. 여러 발의 총성이 울렸고, 사람들은 공황상태에 빠졌다. 경비도 경찰도 없었다.

▽9월 1일(목요일)=텍사스 주 휴스턴의 애스트로돔으로 옮겨 가기 위해 버스가 올 것이라고 했다. 뙤약볕 아래 줄을 서서 수시간을 기다렸지만 한 대의 버스도 오지 않았다. 아직 물 한 모금, 빵 한 조각도 받지 못했다. 각자 들고 나온 소다수나 시리얼을 나눠 먹고 마셨다. 아기는 땀띠가 났고 심각한 상태였다. 우리 가족은 택시를 전세 내려고 했고 친구들이 우리를 데리러 오고 싶어 했지만 이쪽으로 접근할 수 없었다.

밤에는 야외에서 잤다. 구호기관은 아직 보이지 않았다. 가장 두려운 것은 치안 부재였다. 악몽이 눈앞에 벌어지고 있었다. 그러나 우리는 가족 모두가 살아 있다는 것에 대해 신에게 감사했다.

▽2일(금요일)=‘도움을 받을 수 있다’ ‘버스가 이곳으로 오고 있다’는 소문만 무성했다. 노인과 당뇨병 환자, 병자들에게는 끔찍하기 이를 데 없는 날들이었다. 아이들이 정말 걱정됐다.

어처구니가 없었다. 미국에서, 아시아의 지진해일(쓰나미) 피해자들보다 못한 상황에 처해 그들과 비슷한 대우라도 받기를 기대하고 있다니….

조이영 기자 lycho@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0