공유하기

포스코, SK에너지 이탈에 GS‘구애’ 수용

-

입력 2008년 10월 11일 02시 56분

글자크기 설정

체질 다른 두 조직 시너지 발휘땐 “유력 후보”

한화-현대重도 총력대응 준비… 긴장감 돌아

“지금 같은 위기 상황에서는 리스크를 줄여야죠.”(GS그룹)

“공감하지만 경영권이 문제인데….”(포스코)

“공동 경영은 우리 장기입니다. LG나 셰브론과 공동 경영한 전례가 있어요.”(GS그룹)

“좋습니다. 같이 해봅시다.”(포스코)

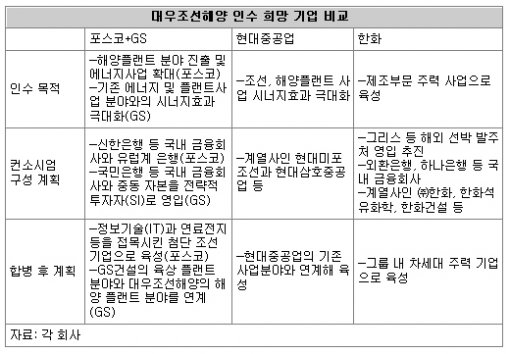

13일 본입찰 신청이 마감되는 대우조선해양 인수를 위해 치열한 경쟁을 펼치던 포스코와 GS그룹이 9일 전격적으로 공동 인수를 위한 컨소시엄 구성에 합의한 것은 국내 인수합병(M&A) 역사상 전례가 드문 ‘사건’이었다.

▶본보 10일자 A2· B3면 참조

▶ 포스코-GS “컨소시엄 구성”대우조선 인수전 전격 제휴

▶ 대우조선 인수전 포스코 - GS 전격 제휴… 본입찰 앞두고 새 국면

기업 문화나 업종이 상이한 두 회사, 더구나 굴지의 대기업이 손을 잡는다는 것이 현실적으로 쉬운 일이 아니다. 경영권 배분 등 풀어야 할 문제가 한두 가지가 아니기 때문이다. 두 회사가 막판까지 밀고 당기는 협상을 벌인 이유가 여기에 있다.

○ 거듭된 만남과 이별

재계에 따르면 포스코와 GS는 올해 초 1차 합작 협상을 벌인 것으로 알려지고 있다. 포스코에 비해 상대적으로 자금력이 떨어지는 GS가 먼저 ‘러브콜’을 보냈다. 하지만 포스코가 합작에 따른 이익이 없다는 이유로 정중히 거부한 것으로 전해지고 있다. 이후 두 회사는 ‘마치 아무 일도 없었던 것’처럼 각자 인수 작업을 진행했다.

하지만 올해 8월 이후 포스코와 GS는 새로운 만남을 가졌다. 글로벌 금융위기로 시중에 자금 경색 조짐이 보이자 새로운 합작을 모색하기 시작한 것이다. 여기에다 민영화가 끝나긴 했지만 과거 공기업 이미지가 남아 있는 포스코의 M&A 추진에 일부 부정적 여론이 나온 것도 두 회사의 만남에 영향을 미쳤다. 포스코의 대우조선 인수팀장인 이동희 부사장은 “두 회사 모두 주변 여건을 감안해 양측이 동시에 컨소시엄 구성을 제안했다”고 회고했다.

하지만 협상 과정은 순탄치만은 않았다. 경영권 지분을 놓고 견해차가 생겨 협상이 결렬될 위기에 처하기도 했다. 자금력이 풍부한 포스코가 “더 많은 경영권 지분을 갖겠다”고 나서자 GS가 “그렇게 하려면 합작을 하지 않겠다”고 맞서기도 했다.

당시 두 회사 협상 실무팀에서는 협상이 깨질 가능성이 높은 만큼 다른 회사와도 접촉해야 한다는 보고까지 올린 것으로 전해지고 있다.

그러나 SK에너지가 포스코 컨소시엄에서 빠진다는 소식이 전해지면서 합작 협상은 가속도를 냈다. 인수 명분을 확실히 다지는 차원에서 SK그룹 측에 컨소시엄 참여를 제안했던 포스코는 SK에너지가 불확실한 경영 여건을 고려해 지난달 이사회에서 불참을 결정하자 GS에 눈을 돌렸다.

GS도 처음부터 포스코보다 합작 의지가 강했던 만큼 포스코의 제안을 받아들였고, 두 회사 최고 경영진이 최종적으로 사인을 하면서 2개월여를 끌던 협상은 마무리됐다.

○ 가장 유력한 후보지만 아직은…

재계에서는 포스코와 GS가 손을 잡아 가장 유력한 인수 후보가 됐지만 대우조선 인수를 보장받은 것은 아니라는 시각도 있다.

입찰 가격 산정 등 신속한 의사 결정이 필요한 인수전에서 두 회사 최고 경영진 모두에 재가를 받아야 하는 ‘포스코-GS 컨소시엄’이 경쟁 기업보다 ‘속도전’에서 불리할 수도 있다는 얘기다.

경쟁 기업인 한화나 현대중공업이 전열을 가다듬고 인수전에 더욱 총력을 기울일 가능성도 포스코-GS 컨소시엄에는 부담이다. 인수전이 과열되면서 국내외 재무적 투자자 등의 확보를 위해 더 많은 비용이 든다거나 대우조선 몸값 자체가 올라갈 수도 있기 때문이다.

한편 포스코는 10일 이사회를 열어 대우조선 인수를 위해 GS그룹과 컨소시엄을 구성하는 안건을 통과시켰다. 이에 앞서 GS는 9일 이사회에서 관련 안건을 통과시킨 바 있다.

송진흡 기자 jinhup@donga.com

트렌드뉴스

-

1

“내가 불륜 피해자”…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

-

2

與최고위원 3명 “민주당, 정청래 사당 아냐…합당 제안 사과하라”

-

3

이혜훈 “장남 결혼직후 관계 깨져 함께 살아…이후 다시 좋아져”

-

4

하버드 의사가 실천하는 ‘뇌 노화 늦추는 6가지 습관’ [노화설계]

-

5

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

6

李 “코스피 올라 국민연금 250조원 늘어…고갈 걱정 안해도 돼”

-

7

폐암 말기 환자가 40년 더 살았다…‘기적의 섬’ 어디?

-

8

“초봉 6천만원에 숙식 무료”…꿈의 직장인데 극한직업 어디?

-

9

“주차딱지 덕지덕지 뭐냐”…제거비용 200만원 청구한다는 입주민

-

10

‘소득 있는 노인’ 노령연금 감액 안한다…월 519만원 미만 대상

-

1

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

2

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

3

이혜훈 “장남 결혼직후 관계 깨져 함께 살아…이후 다시 좋아져”

-

4

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

5

[단독]이혜훈 “장남 다자녀 전형 입학” 허위 논란

-

6

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

7

“육해공사 통합, 국군사관대학교 신설” 국방부에 권고

-

8

장동혁 양지병원 입원…“단식 8일간 靑·여당 아무도 안왔다”

-

9

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

10

홍익표 “李대통령, 장동혁 대표 병문안 지시…쾌유 기원”

트렌드뉴스

-

1

“내가 불륜 피해자”…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

-

2

與최고위원 3명 “민주당, 정청래 사당 아냐…합당 제안 사과하라”

-

3

이혜훈 “장남 결혼직후 관계 깨져 함께 살아…이후 다시 좋아져”

-

4

하버드 의사가 실천하는 ‘뇌 노화 늦추는 6가지 습관’ [노화설계]

-

5

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

6

李 “코스피 올라 국민연금 250조원 늘어…고갈 걱정 안해도 돼”

-

7

폐암 말기 환자가 40년 더 살았다…‘기적의 섬’ 어디?

-

8

“초봉 6천만원에 숙식 무료”…꿈의 직장인데 극한직업 어디?

-

9

“주차딱지 덕지덕지 뭐냐”…제거비용 200만원 청구한다는 입주민

-

10

‘소득 있는 노인’ 노령연금 감액 안한다…월 519만원 미만 대상

-

1

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

2

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

3

이혜훈 “장남 결혼직후 관계 깨져 함께 살아…이후 다시 좋아져”

-

4

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

5

[단독]이혜훈 “장남 다자녀 전형 입학” 허위 논란

-

6

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

7

“육해공사 통합, 국군사관대학교 신설” 국방부에 권고

-

8

장동혁 양지병원 입원…“단식 8일간 靑·여당 아무도 안왔다”

-

9

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

10

홍익표 “李대통령, 장동혁 대표 병문안 지시…쾌유 기원”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![추워서 감기 걸렸다? 알고 보니 ‘착각’ [건강팩트체크]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133216134.3.thumb.jpg)