공유하기

토종자본 키운다던 사모투자펀드 ‘표류’

-

입력 2005년 8월 2일 03시 01분

글자크기 설정

○ 멍석 깔아주니 휴업

1일 현재 금융감독원에 등록된 PEF는 7개, 1조2370억 원 규모다.

이 가운데 PEF 1호로 출범했던 우리은행PEF는 최근 청산 절차를 밟고 있다. 올해 초 대구지역 건설회사인 우방에 투자했다가 불법 대출 시비에 휘말려 자진 청산 쪽으로 가닥을 잡았다.

데본셔코리아는 2월 SK네트웍스의 자회사인 에스지위카스(옛 세계물산) 인수에 실패한 뒤 금감원의 요주의 대상에 포함됐다. 이른 시일 안에 투자자를 구하지 못하면 청산하도록 유도하겠다는 게 금감원의 방침이다.

|

이 밖에 우리투자증권 산업은행 기업은행 등도 등록만 해 놓고 투자를 못하고 있다. 준비 중인 회사들도 마찬가지. 하나은행 신한지주 대우증권 등은 올해 상반기 중 1000억∼3000억 원대 PEF를 설립하려 했지만 아직까지 답보상태다.

그나마 재정경제부 금융정보분석원장을 지낸 변양호(邊陽浩) 씨가 대표로 있는 ‘보고펀드’가 이르면 다음 주에 5000억 원 규모로 출범할 예정이지만 운용 자금이 당초 계획보다 많이 줄었다. 보고펀드는 당초 이달 말까지 7000억∼1조 원 규모의 자금을 모을 계획이었다.

○ 돈 기근에 매물마저 부족

|

인수합병(M&A) 시장에 돌풍을 일으킬 것으로 기대됐던 PEF가 표류하는 이유는 무엇보다 시중 자금을 결집하는 데 한계를 보이고 있기 때문.

금감원 박삼철(朴三喆) 자산운용업무팀장은 “PEF를 준비하는 사람들은 대부분 금융업에는 밝지만 실제 기업 경영을 해 본 적이 별로 없다”며 “기업을 인수해 가치를 높인 뒤 되파는 PEF의 특성을 감안하면 믿고 돈을 맡길 기관이나 개인이 많지 않다”고 말했다.

PEF 운용 주체들의 능력이 검증되지 않아 자금 모집에 어려움을 겪는다는 것.

기업은행 관계자는 “투자자들이 돈 얘기만 하면 고개를 갸웃거린다”며 “단기 성과에 익숙한 한국의 투자문화에서는 몇 년씩 돈을 묻어 둬야 하는 PEF가 부담이 되는 건 사실”이라고 했다.

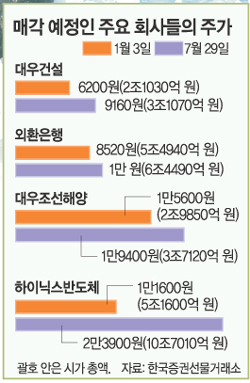

매물난도 PEF의 발목을 잡는다. 쓸 만한 회사는 외환위기 이후 외국계 자금이 싹쓸이한 데다 남은 매물마저 최근 주가 상승으로 가격이 급등했기 때문.

M&A 시장의 최대어로 꼽히는 대우건설의 시가총액은 7월 29일 현재 3조1070억 원으로 올해 초보다 48% 뛰었다. 하이닉스반도체는 같은 기간 배 이상으로 상승했고, 외환은행은 17% 올랐다.

PEF들은 중견기업 쪽으로 투자 방향을 돌리고 있지만 이마저도 사정이 여의치 않다. 대기업보다 경영 개선 가능성이 낮고 우량 매물이 적기 때문이다.

보고펀드 변 대표는 “공개 입찰을 하는 대기업보다는 괜찮은 중소기업을 찾는 데 주력하고 있다”고 말했다.

고기정 기자 koh@donga.com

김선우 기자 sublime@donga.com

트렌드뉴스

-

1

‘까불면 다친다’ 또 목격한 김정은… 核보유 더 집착 가능성

-

2

[김승련 칼럼]장동혁-한동훈, 알고 보면 운명공동체

-

3

검은 먹구름 뒤 ‘번쩍’, 땅이 무너졌다…이스라엘군, 공습 영상 공개

-

4

CIA “28일 오전 수뇌회의, 하메네이 온다”… 해뜬뒤 이례적 공습

-

5

끈끈하던 美-이란, 47년전 ‘대사관 444일 인질극’ 뒤 최악 앙숙

-

6

“절대 입에 안 댄다”…심장 전문의가 끊은 음식 3가지

-

7

美중부사령부 “링컨호 멀쩡히 작전 중…이란 미사일 근처도 못 왔다”

-

8

“日 국민 대부분은 韓에 ‘과거사’ 사과 당연하다고 생각”

-

9

“이란, 몇달내 핵무기 12개 만들 수준”… 트럼프, 협상중 기습 공격

-

10

“갤S26 화면보호 기술 5년 걸려… 복제 쉽지 않을 것”

-

1

北 “이란 공격은 후안무치 불량배적 행태…용납 못 해” 美-이스라엘 비난

-

2

‘대법관 증원법’ 가결…李대통령이 26명 중 22명 임명한다

-

3

하메네이 딸-사위도 사망…美 ‘단 하루’ 공습에 36년 독재 끝났다

-

4

“하메네이 사망” 트럼프 공식 발표…“일주일간 폭격할 것”

-

5

175일만에 만난 대통령과 제1야당 대표…악수만 했다

-

6

장동혁 “오피스텔, 보러도 안 와”…정청래 “부럽다, 난 0주택”

-

7

전한길 토론 보더니… 장동혁 “부정선거 막을 시스템 재설계 필요”

-

8

‘총 쏘는 13세 김주애’ 단독샷 이례적 공개…또 가죽점퍼

-

9

검은 먹구름 뒤 ‘번쩍’, 땅이 무너졌다…이스라엘군, 공습 영상 공개

-

10

국민 64%가 “내란” 이라는데… 당심만 보며 민심 등지는 국힘

트렌드뉴스

-

1

‘까불면 다친다’ 또 목격한 김정은… 核보유 더 집착 가능성

-

2

[김승련 칼럼]장동혁-한동훈, 알고 보면 운명공동체

-

3

검은 먹구름 뒤 ‘번쩍’, 땅이 무너졌다…이스라엘군, 공습 영상 공개

-

4

CIA “28일 오전 수뇌회의, 하메네이 온다”… 해뜬뒤 이례적 공습

-

5

끈끈하던 美-이란, 47년전 ‘대사관 444일 인질극’ 뒤 최악 앙숙

-

6

“절대 입에 안 댄다”…심장 전문의가 끊은 음식 3가지

-

7

美중부사령부 “링컨호 멀쩡히 작전 중…이란 미사일 근처도 못 왔다”

-

8

“日 국민 대부분은 韓에 ‘과거사’ 사과 당연하다고 생각”

-

9

“이란, 몇달내 핵무기 12개 만들 수준”… 트럼프, 협상중 기습 공격

-

10

“갤S26 화면보호 기술 5년 걸려… 복제 쉽지 않을 것”

-

1

北 “이란 공격은 후안무치 불량배적 행태…용납 못 해” 美-이스라엘 비난

-

2

‘대법관 증원법’ 가결…李대통령이 26명 중 22명 임명한다

-

3

하메네이 딸-사위도 사망…美 ‘단 하루’ 공습에 36년 독재 끝났다

-

4

“하메네이 사망” 트럼프 공식 발표…“일주일간 폭격할 것”

-

5

175일만에 만난 대통령과 제1야당 대표…악수만 했다

-

6

장동혁 “오피스텔, 보러도 안 와”…정청래 “부럽다, 난 0주택”

-

7

전한길 토론 보더니… 장동혁 “부정선거 막을 시스템 재설계 필요”

-

8

‘총 쏘는 13세 김주애’ 단독샷 이례적 공개…또 가죽점퍼

-

9

검은 먹구름 뒤 ‘번쩍’, 땅이 무너졌다…이스라엘군, 공습 영상 공개

-

10

국민 64%가 “내란” 이라는데… 당심만 보며 민심 등지는 국힘

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0