공유하기

목숨 건 물질 끝 토해낸 제주해녀 구슬픈 휘파람

- 동아일보

-

입력 2026년 2월 19일 04시 30분

글자크기 설정

[한시를 영화로 읊다] 〈125〉 숨비소리

제주해녀박물관에 가면 조선시대 잠녀(潛女·해녀)에 대해 읊은 한시를 볼 수 있다. 의금부 도사로 죄인을 잡으러 제주에 왔던 신광수(申光洙·1712∼1775)가 남긴 시다.

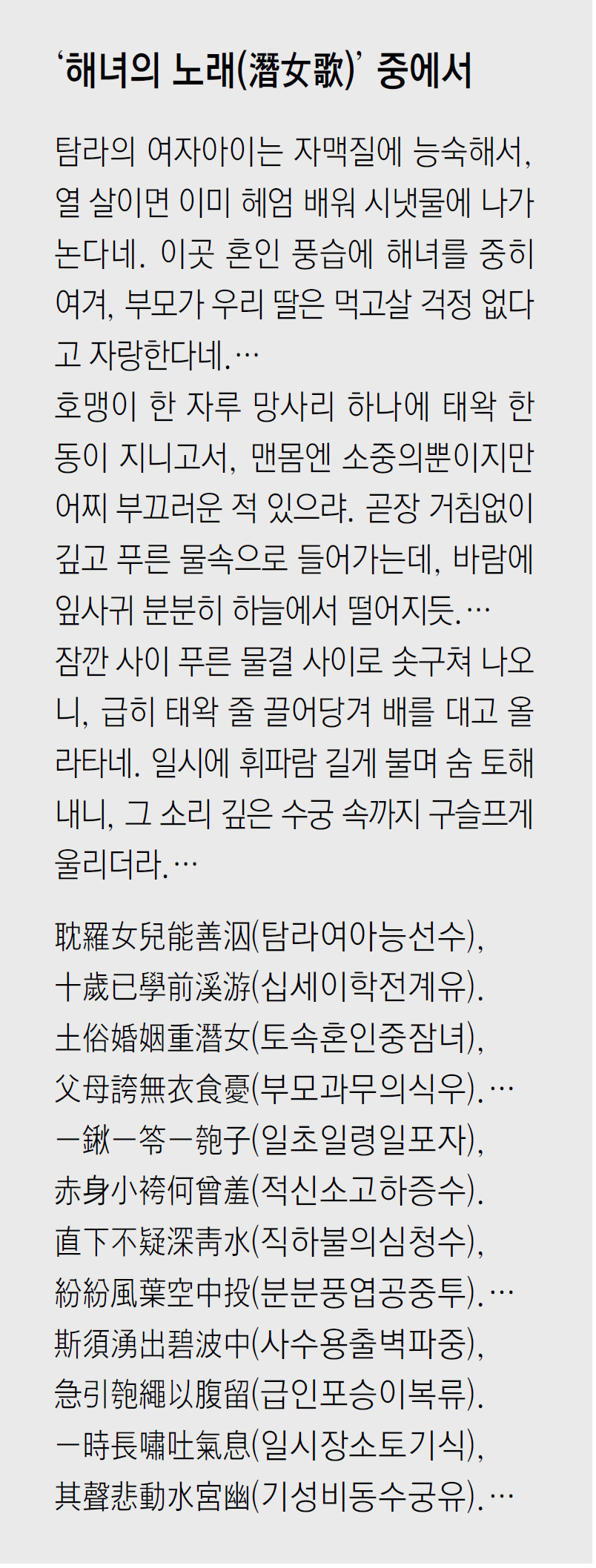

시에는 조선시대 제주의 풍속과 해녀들의 모습이 담겨 있다. 해녀의 채취 도구인 ‘호맹이’나 수확물을 담는 ‘망사리’, 물 위에서 쉴 때 몸을 의지하는 ‘태왁’이 호명됨은 물론이고, 물질 방식과 습관까지 세세하게 표현되어 있다. 다만 시인의 눈에는 해녀의 헐벗은 모습이 거슬렸던 듯 부끄러운 줄 모른다고 지적했다. 과거 해녀들은 요즘과 달리 전신을 가리는 고무 잠수복이 아니라 ‘소중의’(小袴)라고 부르는 간단한 물옷만을 입었기 때문이다.

하지만 무엇보다 시인이 관심을 보인 것은 해녀가 물속에서 나와 토해내는 휘파람 같은 숨소리였다. 이를 ‘숨비소리’라고 하는데, 시인은 이 구슬픈 소리에 마음을 빼앗겨 제주에서 쓴 다른 시에서도 언급한 바 있다(‘上弦’ 여덟 번째 수). 이 숨비소리를 고희영 감독의 다큐멘터리 영화 ‘물숨’(2016년)에서 제대로 보고 들을 수 있다. ‘물숨’은 해녀들의 물속에서의 호흡을 일컫는 말인데, 영화는 타고난 숨에 따라 계급이 결정되는 해녀들의 욕망과 희로애락을 애정 어린 시각에서 조명한다.

한시를 영화로 읊다 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

이은화의 미술시간

구독

-

기고

구독

-

3차보다 강한 2차병원

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

‘람보르길리’ 폭주, 끝내줬다…女 쇼트트랙 3000m 계주 역전 금메달

-

2

이호선, ‘무속 예능’ 1번 만에 중도 하차…이유 직접 밝혔다

-

3

정원오 vs 오세훈…KBS 44%:31%·MBC 40%:36%·SBS 38%:36%

-

4

국힘, 대구도 위태롭다? “與, 대구시장 후보 김부겸 추대 가능성”[정치를 부탁해]

-

5

보이스피싱 조직 등친 ‘간 큰’ 사기범…가짜 신분증으로 추적 피해

-

6

젤렌스키 위기는 ‘코미디언 인맥’을 측근에 앉히면서 시작됐다

-

7

하루 2500건 주취난동… 날아간 ‘치안 골든타임’

-

8

[단독]“10년 복무 너무 길어”…‘위탁 군의관’ 10년새 절반 이하로

-

9

이란 “핵사찰 수용” 한발 물러났지만… 美 “해결의지 안보여”

-

10

‘내란 TF’가 중징계 요구한 경찰들 직위해제

-

1

李, “사회악, 다주택에 특혜준 정치인…부모 시골집 문제 안삼아”

-

2

정동영 “9·19 군사합의 비행금지구역 복원 선제적 추진”

-

3

정원오 vs 오세훈…KBS 44%:31%·MBC 40%:36%·SBS 38%:36%

-

4

‘무죄’ 송영길, 19일 계양을 이사-20일 민주당 복당…출마 기우나

-

5

장동혁 “노모가 ‘핸드폰만도 못한 늙은이 죽어야’ 말씀”…李에 맞불

-

6

박지원 “장동혁, 설날에도 노모 팔이만…진짜 불효자식”

-

7

[단독]“10년 복무 너무 길어”…‘위탁 군의관’ 10년새 절반 이하로

-

8

李, 다주택 장동혁 겨냥 “난 1주택”… 張, 노모 집 거론 “불효자 웁니다”

-

9

하루 2500건 주취난동… 날아간 ‘치안 골든타임’

-

10

국힘, 대구도 위태롭다? “與, 대구시장 후보 김부겸 추대 가능성”[정치를 부탁해]

트렌드뉴스

-

1

‘람보르길리’ 폭주, 끝내줬다…女 쇼트트랙 3000m 계주 역전 금메달

-

2

이호선, ‘무속 예능’ 1번 만에 중도 하차…이유 직접 밝혔다

-

3

정원오 vs 오세훈…KBS 44%:31%·MBC 40%:36%·SBS 38%:36%

-

4

국힘, 대구도 위태롭다? “與, 대구시장 후보 김부겸 추대 가능성”[정치를 부탁해]

-

5

보이스피싱 조직 등친 ‘간 큰’ 사기범…가짜 신분증으로 추적 피해

-

6

젤렌스키 위기는 ‘코미디언 인맥’을 측근에 앉히면서 시작됐다

-

7

하루 2500건 주취난동… 날아간 ‘치안 골든타임’

-

8

[단독]“10년 복무 너무 길어”…‘위탁 군의관’ 10년새 절반 이하로

-

9

이란 “핵사찰 수용” 한발 물러났지만… 美 “해결의지 안보여”

-

10

‘내란 TF’가 중징계 요구한 경찰들 직위해제

-

1

李, “사회악, 다주택에 특혜준 정치인…부모 시골집 문제 안삼아”

-

2

정동영 “9·19 군사합의 비행금지구역 복원 선제적 추진”

-

3

정원오 vs 오세훈…KBS 44%:31%·MBC 40%:36%·SBS 38%:36%

-

4

‘무죄’ 송영길, 19일 계양을 이사-20일 민주당 복당…출마 기우나

-

5

장동혁 “노모가 ‘핸드폰만도 못한 늙은이 죽어야’ 말씀”…李에 맞불

-

6

박지원 “장동혁, 설날에도 노모 팔이만…진짜 불효자식”

-

7

[단독]“10년 복무 너무 길어”…‘위탁 군의관’ 10년새 절반 이하로

-

8

李, 다주택 장동혁 겨냥 “난 1주택”… 張, 노모 집 거론 “불효자 웁니다”

-

9

하루 2500건 주취난동… 날아간 ‘치안 골든타임’

-

10

국힘, 대구도 위태롭다? “與, 대구시장 후보 김부겸 추대 가능성”[정치를 부탁해]

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0