한국 산림녹화기록물을 세계기록유산으로 등재시킨 숨은 주역은? [김선미의 시크릿가든]

- 동아일보

-

입력 2025년 4월 16일 05시 07분

공유하기

글자크기 설정

사단법인 한국산림정책연구회 소속 산림녹화유네스코기록유산등재추진위원회

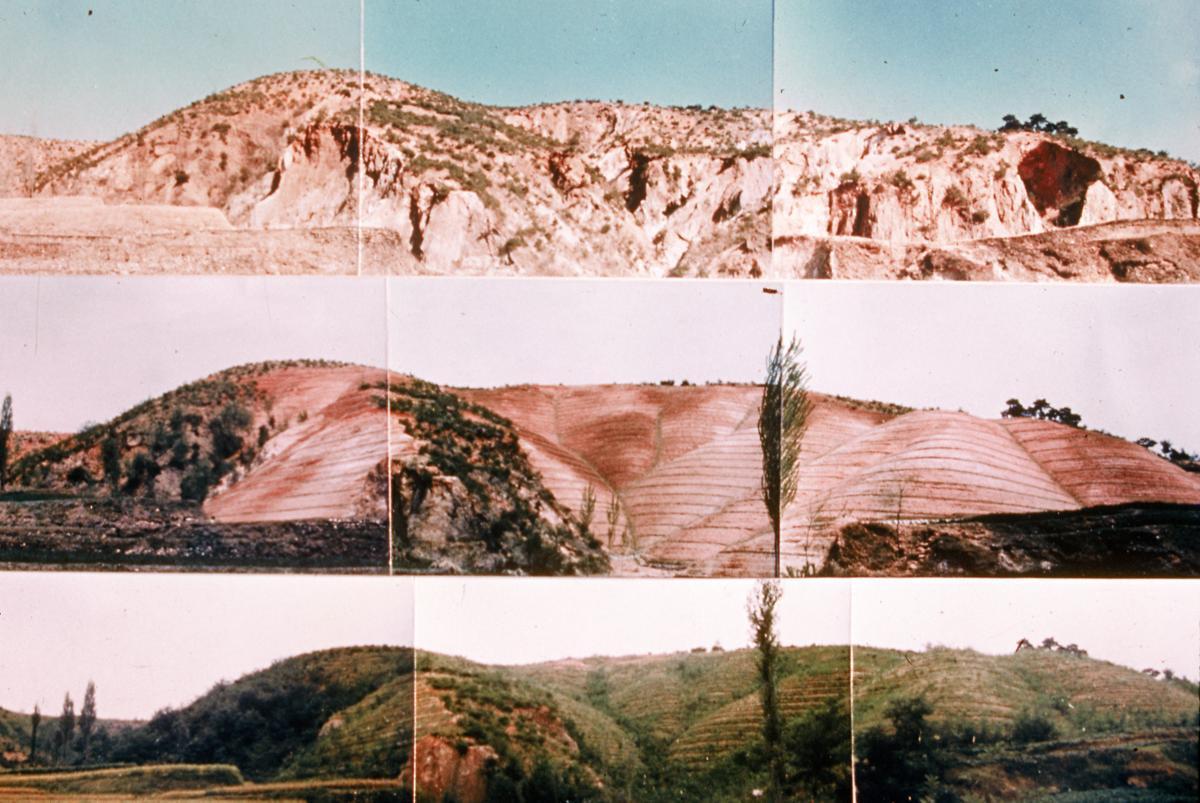

한국의 산림녹화기록물이 11일 유네스코 세계기록유산으로 공식 등재됐다. 6·25전쟁 이후 국토를 복구하기 위해 민관이 함께 추진한 산림녹화 사업의 과정을 담은 공문서와 사진 등 9619건이다. 1992년부터 시작된 유네스코 세계기록유산은 세계적 영향력이 있는 인류의 주요 기록이 선정 대상이다. 한국이 반세기 만에 민둥산을 푸르게 바꾼 여정을 국제사회가 공식 인정했다는 데 큰 의미가 있다.

이번 등재의 배경에는 숨은 주역이 있다. 사단법인 한국산림정책연구회 소속 산림녹화유네스코기록유산등재추진위원회다. 서울대 산림과학부 명예교수인 이경준 위원장과 퇴직 산림공무원들이 2016년 6월 발족해 지금껏 등재를 추진해 왔다(https://www.donga.com/news/Culture/article/all/20231001/121450681/1).

최근 서울 동대문구 국립산림과학원 내 추진위 사무실에서 만난 이 위원장은 “추진위 회원 40명이 전국 산림조합과 지방자치단체 산림 부서를 7년 동안 다니며 수집한 1만여 건 중 9619건이 등재된 것”이라며 “산림녹화기록물은 단순한 기록이 아닌, 국토의 재건과 국민의 협력을 담은 감동의 서사”라고 강조했다.

이 위원장에 따르면 한국의 새마을운동 기록물이 2013년 유네스코 세계기록유산으로 등재된 것을 계기로 정부 차원에서 산림녹화기록물 등재 추진을 검토했지만 여의치 않았다. 영구보존되는 조림(造林) 대장 등을 제외하고는 기록물이 자동 폐기됐거나 전국에 흩어져 있어 자료 수집이 쉽지 않았다.

이런 이유로 민간 추진위가 나서게 됐다. 이 위원장이 추진위를 이끌고 전진표 한국임우연합회장과 이철수 전 서부지방산림청장 등 퇴직 산림 공무원들이 자신들이 일했던 지역들을 다니면서 기록물을 모았다. 순전히 무보수 재능기부였다. 활동 비용은 산림청 연구용역비, 유한킴벌리와 한국양묘협회 등의 후원금을 받아 마련했다.

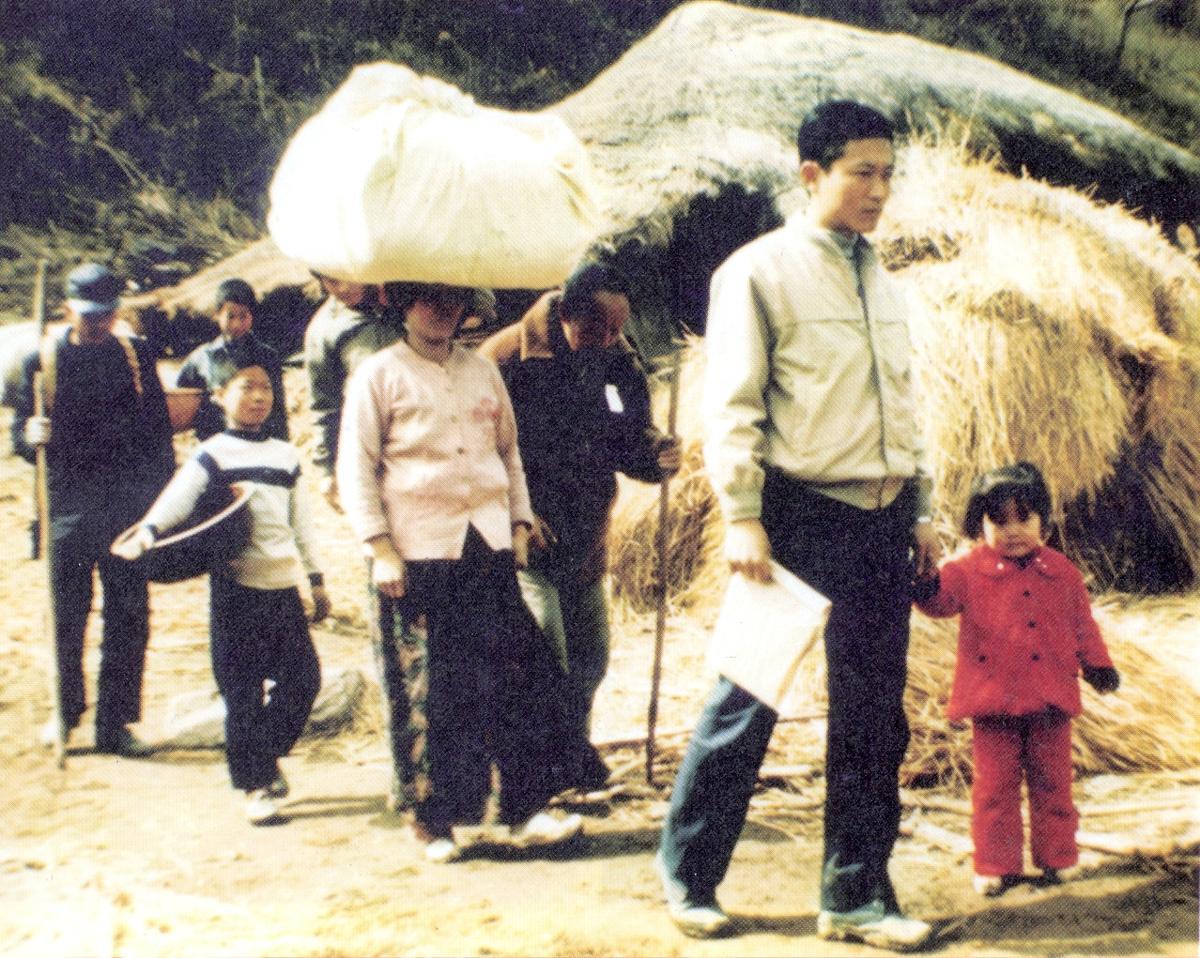

추진위는 발족 이듬해인 2017년 정부 기록물 위주로 유네스코 등재를 신청했다가 탈락해 이번이 ‘재수’ 도전이었다. 한 번의 실패를 교훈 삼아 산림조합중앙회의 말단 조직으로 마을마다 있는 산림계를 찾아다녔다. 산림계는 산림녹화 초기에 연료림(땔감에 쓰일 목재 생산을 목적으로 하는 산림) 조성에 크게 기여했다. 그렇게 추가로 모은 1300여 개 산림녹화 기록물이 민간 기록물로 인정돼 온 국민이 합심한 숲가꾸기를 강조할 수 있었다. 유네스코는 한국의 대규모 사방사업과 화전 정리, 독특한 산림계의 기록이 다른 나라에서는 찾아보기 힘든 희귀성을 지녔다고 평가했다.

추진위는 대표적인 10대 산림녹화기록물을 다음과 같이 꼽는다. △1961년 제정 공포된 산림법 △제1, 2차 치산녹화계획 △전국산림실태조사 △산림계 민초조림(民草造林) △화전민 대책 △대관령 특수조림 △영일지구 사방사업(砂防事業·황폐지 복구 예방사업) 완료 보고서 △경북 봉화군 산림조합 연료림 조성 △한독 산림녹화사업 △강원도청 공무원 복지조림조합 조림계획이다.

유네스코 세계기록유산으로 등재된 산림녹화기록물은 올해 하반기 국립세종수목원에 문을 열 국토녹화기념관 수장고에 보관될 예정이다. 이 위원장은 “한국은 산업화와 산림녹화를 동시에 이뤄낸 자랑스러운 ‘K포레스트’를 개발도상국에 전하고, 지구온난화로 세계 산림이 줄어드는 상황에서 지구 살리기의 모범 케이스가 될 수 있다”며 “하루빨리 기록물 원본을 한데 모으고 디지털화해 세계인이 열람할 수 있게 해야 한다”고 말했다.

김선미의 시크릿가든 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

황재성의 황금알

구독

-

전승훈의 아트로드

구독

-

최고야의 심심(心深)토크

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

당뇨 의심 6가지 주요 증상…“이 신호 보이면 검사 받아야”

-

2

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

-

3

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

4

이준석, 장동혁 단식에 남미출장서 조기귀국…‘쌍특검 연대’ 지속

-

5

‘건강 지킴이’ 당근, 효능 높이는 섭취법[정세연의 음식처방]

-

6

은행권 ‘금요일 1시간 조기퇴근’ 확산…주 4.5일제 정지작업?

-

7

[오늘의 운세/1월 20일]

-

8

‘정의선 누나’ 정윤이, ‘F3 드라이버’ 아들의 매니저된 사연

-

9

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

10

反美동맹국 어려움 방관하는 푸틴…“종이 호랑이” 비판 나와

-

1

北침투 무인기 만들고 날린 건 ‘尹대통령실 출신들’이었다

-

2

송언석 “장동혁 단식 중단해야”…정청래 “단식 말고 석고대죄를”

-

3

단식 5일째 장동혁 “한계가 오고 있다…힘 보태달라”

-

4

김병기 “재심 신청않고 당 떠나겠다…동료에 짐 될수 없어”

-

5

파운드리 짓고 있는데…美 “메모리 공장도 지어라” 삼성-SK 압박

-

6

조국 “검찰총장이 얼마나 대단하다고 5급 비서관 두나”

-

7

“금융거래 자료조차 안냈다”…이혜훈 청문회 시작도 못하고 파행

-

8

단식 장동혁 “장미보다 먼저 쓰러지면 안돼”…김재원 ‘동조 단식’ 돌입

-

9

한병도 “국힘, 조폭이 이탈한 조직원 보복하듯 이혜훈 공격”

-

10

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

트렌드뉴스

-

1

당뇨 의심 6가지 주요 증상…“이 신호 보이면 검사 받아야”

-

2

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

-

3

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

4

이준석, 장동혁 단식에 남미출장서 조기귀국…‘쌍특검 연대’ 지속

-

5

‘건강 지킴이’ 당근, 효능 높이는 섭취법[정세연의 음식처방]

-

6

은행권 ‘금요일 1시간 조기퇴근’ 확산…주 4.5일제 정지작업?

-

7

[오늘의 운세/1월 20일]

-

8

‘정의선 누나’ 정윤이, ‘F3 드라이버’ 아들의 매니저된 사연

-

9

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

10

反美동맹국 어려움 방관하는 푸틴…“종이 호랑이” 비판 나와

-

1

北침투 무인기 만들고 날린 건 ‘尹대통령실 출신들’이었다

-

2

송언석 “장동혁 단식 중단해야”…정청래 “단식 말고 석고대죄를”

-

3

단식 5일째 장동혁 “한계가 오고 있다…힘 보태달라”

-

4

김병기 “재심 신청않고 당 떠나겠다…동료에 짐 될수 없어”

-

5

파운드리 짓고 있는데…美 “메모리 공장도 지어라” 삼성-SK 압박

-

6

조국 “검찰총장이 얼마나 대단하다고 5급 비서관 두나”

-

7

“금융거래 자료조차 안냈다”…이혜훈 청문회 시작도 못하고 파행

-

8

단식 장동혁 “장미보다 먼저 쓰러지면 안돼”…김재원 ‘동조 단식’ 돌입

-

9

한병도 “국힘, 조폭이 이탈한 조직원 보복하듯 이혜훈 공격”

-

10

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![‘니요도블루’빛 강물이 마음의 정원을 흐르네 [김선미의 시크릿가든]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/04/18/131442187.1.jpg)

댓글 0