공유하기

[동아플래시100]토지세 30% 일방 인상…돈 없으면 집이라도 팔아라?

- 동아일보

-

입력 2020년 8월 11일 11시 40분

글자크기 설정

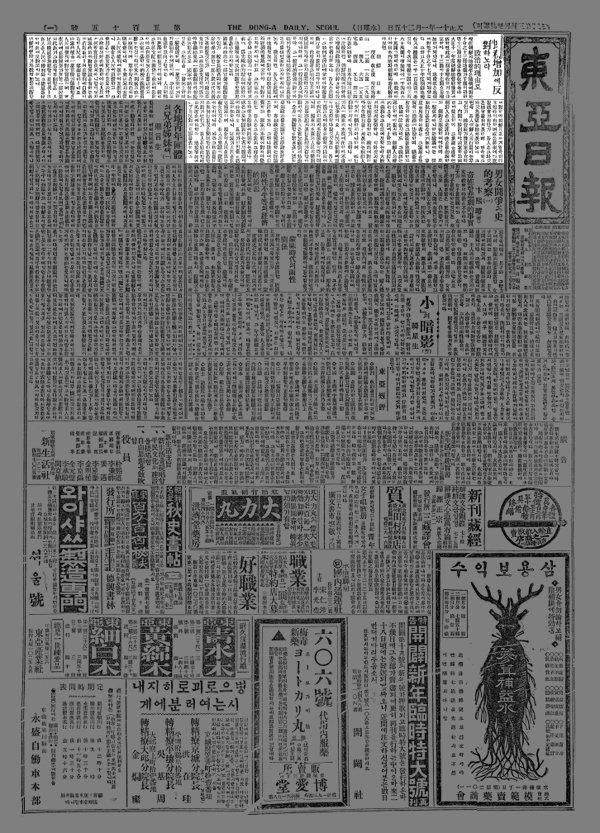

1922년 1월 25일

플래시백

조선총독부가 1922년도 예산안을 짜면서 토지세를 30% 올립니다. 땅값이 1000원이라면 13원이던 토지세가 17원이 된 것이죠. 지금 가치로 13만 원에서 17만 원으로 오르는 셈입니다. 일제는 조선을 식민지로 삼긴 했지만 식민지 운영자금은 넉넉하지 않았죠. 본국에서 보내오는 돈이 부족할 수밖에 없었습니다. 그러다보니 식민지 조선에서 세금을 올리는 방법을 쓰게 됩니다. 문제는 납세자인 조선인들에게 세금 올려도 되겠느냐는 의견을 묻지 않았다는 점이죠. 올려도 일본의 토지세보다는 싸지 않느냐고 방패막이를 할 뿐이었습니다.

동아일보는 총독부의 증세에 반대한다고 선언했습니다. 1922년 1월 25일자 1면 사설은 제목부터 『토지세 증가에 반대한다』였죠. 증세 배경, 지출 분야, 담세 능력, 경제 발전 같은 말은 듣고 싶지 않다고 선을 그었습니다. 중요한 것은 납세자인 조선인들의 승인을 받았느냐는 점이라고 지적했죠. 현대 문명국들의 정치는 국민이 정치에 참여해 자발적인 의사로 결정하고 이 결정에 따라 납세의 의무를 지는 원칙에 따라야 한다고 꾸짖었습니다. 일부 관료가 멋대로 증세를 결정하는 것은 납세자의 권리를 모독하는 일이라고도 했죠.

당국자 : (계획을 제시한 뒤) 『여러분의 의견은 어떠한가?』

대표자 : (자리에서 천천히 일어나서) 『우리에게 의견을 물어 어디에 쓰려고 하는가?』

당국자 : (거드름을 피우며) 『참고하기 위하여 묻는 것이다.』

대표자 : 『우리가 내놓은 의견은 어떤 효과를 낼 수 있나?』

당국자 : 『그것은 의문이다.』

대표자 : 『그럼 우리는 효과가 의문스러운 의견을 내기 위하여 막중한 시간과 돈을 낭비하고 여기에 나왔고 우리 유권자는 이러한 「불확정」한 한바탕 토론회를 열기 위하여 할 일을 던져두고 시간을 쪼개 투표하느라 광분한 것인가?』

당국자 : 『그렇다.』

대표자 : (자리에 도로 앉아 속으로) 『이 무슨 쓸데없는 짓인가?』

동아일보 1922년 1월 12일자 1면 사설 ‘총독정치의 제도적 비판’ 중편에 나오는 한 대목입니다. 선거로 부협의회나 면협의회 대표를 뽑았지만 12개 부와 24개 지정면으로 제한했습니다. 모두 일본인들이 많이 사는 지역이었죠. 지정면 외에 2500여 개가 넘는 보통면에서는 임명제를 시행했습니다. 유권자는 같은 지역에서 1년 이상 살고 부세나 면 부과금을 5원 이상 낸 25세 이상 남자로 한정했죠. 지주나 부자 상인이 유권자도 되고 대표도 된 것입니다.

이 사설 하편에는 조선의 증세를 일본 의회가 결정하는 꼴을 한 집안의 일을 이웃집 할머니에게 물어 처리하는 것과 같다고 비꼬기도 했습니다. ‘대표 없이 과세 없다’는 외침은 18세기 미국에서 터져 나왔죠. 동아일보는 20세기 조선에서 국가는 인민을 위하고 세금이 인민을 위하는 것은 상식이며 따라서 정치는 민의에 따라야 한다고 외쳤지만 아무 메아리가 없었습니다. 지방자치제도의 발전 가능성에도 한 가닥 기대를 걸었지만 역시 기대에 그쳤을 뿐입니다.

과거 기사의 원문과 현대문은 '동아플래시100' 사이트(https://www.donga.com/news/donga100)에서 볼 수 있습니다.

동아플래시100 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

정치를 부탁해

구독

-

만화 그리는 의사들

구독

-

공기업 감동경영

구독

트렌드뉴스

-

1

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

2

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

3

화장실 두루마리 휴지는 ‘이 방향’이 맞는 이유

-

4

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

5

삼성전자, 보통주 566원·우선주 567원 배당…“주주 환원”

-

6

美 ‘이건희 컬렉션’ 갈라쇼…이재용-러트닉 등 거물들 한자리에

-

7

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

8

용산-태릉-과천 등 수도권 51곳에 6만채 공급

-

9

떡볶이 먹다 기겁, 맛집 명패에 대형 바퀴벌레가…

-

10

“문 열린 댐 강물처럼 흐르는 눈”…인도 오지 희귀 현상 포착(영상)

-

1

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

2

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

5

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

6

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

7

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

8

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

9

李 ‘설탕 부담금’ 논의 띄우자…식품업계 “저소득층 부담 더 커져”

-

10

법원 “김건희, 청탁성 사치품으로 치장 급급” 징역 1년8개월

트렌드뉴스

-

1

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

2

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

3

화장실 두루마리 휴지는 ‘이 방향’이 맞는 이유

-

4

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

5

삼성전자, 보통주 566원·우선주 567원 배당…“주주 환원”

-

6

美 ‘이건희 컬렉션’ 갈라쇼…이재용-러트닉 등 거물들 한자리에

-

7

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

8

용산-태릉-과천 등 수도권 51곳에 6만채 공급

-

9

떡볶이 먹다 기겁, 맛집 명패에 대형 바퀴벌레가…

-

10

“문 열린 댐 강물처럼 흐르는 눈”…인도 오지 희귀 현상 포착(영상)

-

1

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

2

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

5

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

6

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

7

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

8

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

9

李 ‘설탕 부담금’ 논의 띄우자…식품업계 “저소득층 부담 더 커져”

-

10

법원 “김건희, 청탁성 사치품으로 치장 급급” 징역 1년8개월

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[동아플래시100]외교보다 무력!…‘백마 탄 김 장군’ 일본군도 ‘벌벌’](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/08/15/102462480.1.jpg)

댓글 0