[책의 향기]복지 정책·펀드 투자… 수학에 물어봐!

- 동아일보

공유하기

글자크기 설정

◇틀리지 않는 법/조던 엘렌버그 지음/김명남 옮김/616쪽·2만5000원·열린책들

정치부터 의학, 신학 등 사회의 다양한 정책과 통계

수학적 사고방식으로 점검

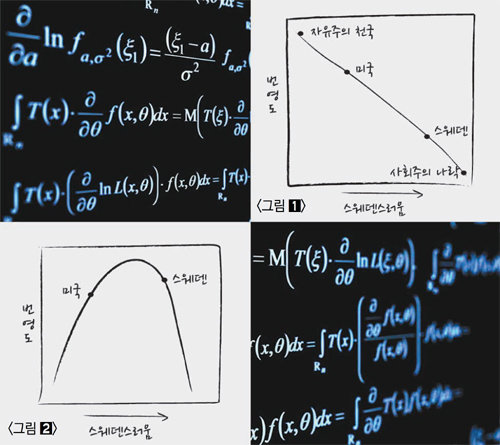

이걸 보면 오바마는 확실히 사회주의의 나락으로 떨어지려고 하는 것처럼 보인다. 하지만 실제 세상은 포물선 그래프<그림 [2]>처럼 생겼을 수도 있다.

이 그래프에서 번영도가 가장 높은 지점은 미국은 스웨덴 쪽으로, 스웨덴은 미국 쪽으로 이동해야 하는 곳이다. 그러니 스웨덴은 복지를 줄이고 미국은 강화하는 것이 옳다. ‘큰 정부는 무조건 나쁘고 작은 정부는 무조건 좋다’는 식의 선형적 사고보다 비선형적 사고가 현실에 가까울 때가 많다.

특정 학력평가에서 높은 평균 성적을 거두는 학교 중에는 왜 학생수가 적은 곳이 많을까. 작은 학교들은 공부를 잘하는 학생이 우연히 몇 명만 있어도 평균 점수가 확 올라가기 때문이다. 반면 큰 학교는 그런 학생들이 소수 있어도 전체 평균에 녹아들기 때문에 점수가 확 달라지지 않는다. 동전을 100번 던져서 앞면이 60번 나온 것보다 1000번 던져서 538번 나온 것에 더 놀라야 하는 것도 같은 이유다. 동전을 많이 던질수록 앞면의 비율이 50%에 더 가까워지는 게 보통이기 때문이다.

시험 운용 결과 높은 수익률을 자랑하는 펀드에 투자했는데, 실제 수익률은 중간 수준의 펀드와 비슷한 경우가 많다. 이는 출시 전의 높은 수익률이 ‘발생확률이 낮은 사건’에 불과하기 때문이다. 금융회사의 시험 운용 과정에서 수익률이 보통인(발생확률이 높은) 다른 펀드들이 출시가 안 되고 사라졌을 뿐이다.

공정한 수단처럼 여겨지는 다수결은 사실 허점이 매우 많다. 국가 재정에 대해 국민의 3분의 1은 지출을 줄이지 않고 증세에 동의, 3분의 1은 증세에 반대하고 국방비 삭감에만 동의, 3분의 1은 증세에 반대하고 의료지출 삭감에만 동의한다고 치자. 3분의 2가 증세에 반대하므로 증세는 부결된다. 그러나 국방비나 의료지출 삭감도 각각 반대가 3분의 2이므로 부결된다. 이도저도 못하는 교착상태에 빠진 것이다.

조종엽 기자 jjj@donga.com

트렌드뉴스

-

1

“내가 불륜 피해자”…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

-

2

‘꿈’ 같던 연골 재생, 현실로? 스탠포드대, 관절염 치료 새 돌파구

-

3

“장동혁 의식 혼미, 심정지 가능성”…단식 8일째 구급차 대기

-

4

“아파트 포기할 용의 있나 없나”에…이혜훈 “네” “네” “네”

-

5

與최고위원 3명 “민주당, 정청래 사당 아냐…합당 제안 사과하라”

-

6

“주인 찾아 260km 국경 질주” 5개월 만에 고양이가 돌아와

-

7

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

8

막걸리 학원에 나타난 박나래 “뭐라도 해야죠”

-

9

‘소득 있는 노인’ 노령연금 감액 안한다…월 519만원 미만 대상

-

10

“초봉 6천만원에 숙식 무료”…꿈의 직장인데 극한직업 어디?

-

1

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

2

이혜훈 “장남 결혼직후 관계 깨져 함께 살아…이후 다시 좋아져”

-

3

[단독]이혜훈 “장남 다자녀 전형 입학” 허위 논란

-

4

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

5

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

6

“육해공사 통합, 국군사관대학교 신설” 국방부에 권고

-

7

與최고위원 3명 “민주당, 정청래 사당 아냐…합당 제안 사과하라”

-

8

“아파트 포기할 용의 있나 없나”에…이혜훈 “네” “네” “네”

-

9

[단독]年수출 처음 일본 제치나…현 환율로 韓 135억 달러 많아

-

10

李 “코스피 올라 국민연금 250조원 늘어…고갈 걱정 안해도 돼”

트렌드뉴스

-

1

“내가 불륜 피해자”…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

-

2

‘꿈’ 같던 연골 재생, 현실로? 스탠포드대, 관절염 치료 새 돌파구

-

3

“장동혁 의식 혼미, 심정지 가능성”…단식 8일째 구급차 대기

-

4

“아파트 포기할 용의 있나 없나”에…이혜훈 “네” “네” “네”

-

5

與최고위원 3명 “민주당, 정청래 사당 아냐…합당 제안 사과하라”

-

6

“주인 찾아 260km 국경 질주” 5개월 만에 고양이가 돌아와

-

7

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

8

막걸리 학원에 나타난 박나래 “뭐라도 해야죠”

-

9

‘소득 있는 노인’ 노령연금 감액 안한다…월 519만원 미만 대상

-

10

“초봉 6천만원에 숙식 무료”…꿈의 직장인데 극한직업 어디?

-

1

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

2

이혜훈 “장남 결혼직후 관계 깨져 함께 살아…이후 다시 좋아져”

-

3

[단독]이혜훈 “장남 다자녀 전형 입학” 허위 논란

-

4

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

5

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

6

“육해공사 통합, 국군사관대학교 신설” 국방부에 권고

-

7

與최고위원 3명 “민주당, 정청래 사당 아냐…합당 제안 사과하라”

-

8

“아파트 포기할 용의 있나 없나”에…이혜훈 “네” “네” “네”

-

9

[단독]年수출 처음 일본 제치나…현 환율로 韓 135억 달러 많아

-

10

李 “코스피 올라 국민연금 250조원 늘어…고갈 걱정 안해도 돼”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![추워서 감기 걸렸다? 알고 보니 ‘착각’ [건강팩트체크]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133220114.1.thumb.jpg)

댓글 0