車 앞좌석엔 ‘모나리자’, 뒷좌석엔 ‘카르멘’만 들린다… 소리마법 빚어낸 ‘윈윈윈윈 협업’

- 동아일보

-

입력 2018년 9월 11일 03시 00분

공유하기

글자크기 설정

현대차 세계 첫 개발 독립음장 기술

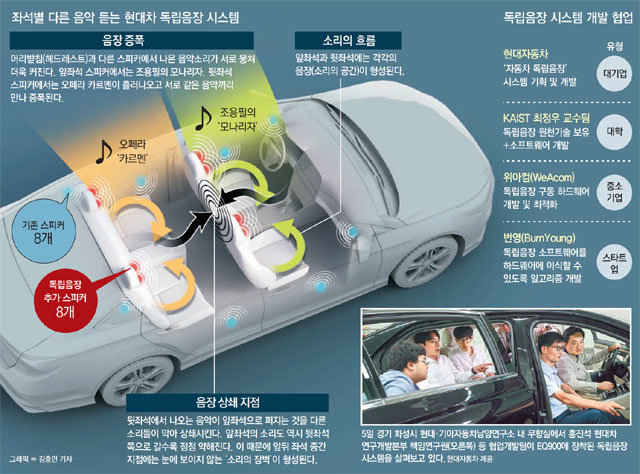

현대자동차가 대학과 중소기업, 스타트업과 손잡고 세계 최초로 만들어 낸 ‘자동차 독립 음장(音場·소리의 공간) 시스템’을 만나는 순간이었다. 현대차는 지난달 12일 이 기술을 개발했다고 발표했다. 하지만 같은 실내 공간에서 각각 다른 소리를 듣는다는 말을 쉽게 납득하기 어려웠다. 5일 경기 화성시 현대·기아자동차남양연구소를 찾았다.

연구소 내 NVH랩에 있는 무향실에 들어서자 현대차 플래그십 세단 EQ900이 보였다. 무향실은 외부의 모든 소음을 차단한 공간이다. 차 트렁크에서 빠져나온 긴 전선과 노트북 2대도 보였다. 차 실내 공간은 일반 차와 다름이 없었다. 연구원의 안내에 따라 차 뒷좌석과 앞좌석에 번갈아 앉아봤다. 뒤에서는 카르멘이, 앞에서는 모나리자가 들렸다. 정확히 말하면 뒤에서는 카르멘만, 앞에서는 모나리자만 들렸다.

2014년 현대차가 기획에 착수했을 때 국내 독립음장의 원천기술은 최정우 KAIST 전기전자공학부 부교수(42)가 보유하고 있었다. 최 교수는 가정집, 사무실에서 독립음장 기술을 구현하는 연구를 하던 중이었다. 자동차는 그에게도 미지의 영역이었다. 현대차와 최 교수는 뜻을 모았다.

개발 실무를 맡은 홍진석 현대차 연구개발본부 소음진동개발3팀 책임연구원(49)이 2014년 2월 단신으로 대전 KAIST에 내려갔다. EQ900의 구형 모델 에쿠스 한 대도 가져갔다. 마땅한 연구공간은 없었다. 캠퍼스 야외에, 지하주차장에, 공터에 차를 세워놓고 진땀을 흘렸다. 그해 12월, 독립음장 기술을 자동차에 구현할 수 있는 실마리를 찾아들고 서울로 올라왔다.

▼ 현대차 “독립음장 기술 수년내 고급차에 적용” ▼

현대차와 KAIST는 독립음장을 구현할 수 있는 소프트웨어(SW)를 만들었지만 실행시킬 하드웨어(HW)가 없었다. 현대차의 많은 계열사에서도 이는 쉽지 않은 일이었다. 수소문 끝에 중소기업 위아컴의 박상온 대표(57)를 알게 됐다. 박 대표는 예전에 LG전자에서 CD, DVD 개발을 담당하며 데이터 부문에 잔뼈가 굵은 전문가였다. 현대차의 구상을 들은 박 대표는 “가능할 것 같다”며 2015년 8월 HW 개발에 착수해 이듬해 3월 초기형 디지털시그널프로세서(DSP)를 만들어냈다. 지난해 4월 업그레이드 버전도 만들었다.

당시 프리랜서 프로그래머였던 유용길 번영 대표(30)도 가세했다. 그는 현대차의 SW를 박 대표가 만든 DSP에 이식할 수 있도록 알고리즘을 만들었다. 이 일이 점점 발전해 올해 2월 세운 스타트업이 번영이다.

현대차는 수년 내에 고급 플래그십 차종부터 독립음장 기술을 적용할 계획이라고 밝혔다. 뒷좌석에서 블루투스 스피커로 통화를 해도 운전자는 이를 알아들을 수 없도록 ‘방해음파’를 쏘는 기술도 곧 개발을 끝낼 예정이다. 장기적으로는 차량 뒷좌석을 ‘카 시어터(자동차 영화관)’로 만들 수도 있다. 현대차 관계자는 “관련 특허 출원이 이미 한국 미국 등에서 진행 중”이라고 말했다.

화성=이은택 기자 nabi@donga.com

화성=이은택 기자 nabi@donga.com

트렌드뉴스

-

1

‘검찰 개혁’ 갈라진 與… “대통령 협박” “李도 배신자” 정면충돌

-

2

쑥대밭 이란 공군기지에 ‘미국산 F-14’ 전투기가…

-

3

‘삐∼’ ‘윙∼’ 귓속 소리… 귀 질환 아닌 뇌가 보내는 잡음일 가능성[이진형의 뇌, 우리 속의 우주]

-

4

사드 빼간 美, 한국軍 지원도 요청할까…日은 자위대 투입 검토

-

5

“이란, 美 휴전 요청 두차례 거부”… 트럼프, 셀프 승리선언 가능성

-

6

안보인다 했더니…“이란 모즈타바 공습 첫날 다리 부상, 은신중”

-

7

“20억 줄테니 팔라”…中도 탐낸 ‘서해의 독도’ 격렬비열도

-

8

“갤럭시로 날 찍어? 너무 짜증” 프리지아 발언 논란

-

9

뮤지컬 배우 남경주, 성폭행 혐의 검찰 송치

-

10

“하버드·다트머스 왜 가요?”…AI로 1조 기업 만든 10대들

-

1

“이란 군함 나포보다 침몰이 재밌어”…트럼프 막말에 비판 봇물

-

2

‘李공소취소-검찰개혁 거래설’ 파장…친명계 발끈, 국힘은 공세

-

3

韓 석유 비축량 208일치라지만… 실제 소비량 감안하면 68일치

-

4

[사설]“사드도 중동 차출”… 충분한 사전 협의가 동맹 현대화 안전판

-

5

용돈 달라는 40대 아들에 격분, 흉기 휘두른 70대 아버지

-

6

“갤럭시로 날 찍어? 너무 짜증” 프리지아 발언 논란

-

7

정성호 “검사들에 李공소취소 말한 사실 없다” 거래설 부인

-

8

트럼프 손녀 “파산하겠네” 전쟁중 초고가 쇼핑…미국인들 뿔났다

-

9

장동혁, 인적쇄신 질문에 침묵…“결의문이 당의 마지막 입장”

-

10

사드 빼간 美, 한국軍 지원도 요청할까…日은 자위대 투입 검토

트렌드뉴스

-

1

‘검찰 개혁’ 갈라진 與… “대통령 협박” “李도 배신자” 정면충돌

-

2

쑥대밭 이란 공군기지에 ‘미국산 F-14’ 전투기가…

-

3

‘삐∼’ ‘윙∼’ 귓속 소리… 귀 질환 아닌 뇌가 보내는 잡음일 가능성[이진형의 뇌, 우리 속의 우주]

-

4

사드 빼간 美, 한국軍 지원도 요청할까…日은 자위대 투입 검토

-

5

“이란, 美 휴전 요청 두차례 거부”… 트럼프, 셀프 승리선언 가능성

-

6

안보인다 했더니…“이란 모즈타바 공습 첫날 다리 부상, 은신중”

-

7

“20억 줄테니 팔라”…中도 탐낸 ‘서해의 독도’ 격렬비열도

-

8

“갤럭시로 날 찍어? 너무 짜증” 프리지아 발언 논란

-

9

뮤지컬 배우 남경주, 성폭행 혐의 검찰 송치

-

10

“하버드·다트머스 왜 가요?”…AI로 1조 기업 만든 10대들

-

1

“이란 군함 나포보다 침몰이 재밌어”…트럼프 막말에 비판 봇물

-

2

‘李공소취소-검찰개혁 거래설’ 파장…친명계 발끈, 국힘은 공세

-

3

韓 석유 비축량 208일치라지만… 실제 소비량 감안하면 68일치

-

4

[사설]“사드도 중동 차출”… 충분한 사전 협의가 동맹 현대화 안전판

-

5

용돈 달라는 40대 아들에 격분, 흉기 휘두른 70대 아버지

-

6

“갤럭시로 날 찍어? 너무 짜증” 프리지아 발언 논란

-

7

정성호 “검사들에 李공소취소 말한 사실 없다” 거래설 부인

-

8

트럼프 손녀 “파산하겠네” 전쟁중 초고가 쇼핑…미국인들 뿔났다

-

9

장동혁, 인적쇄신 질문에 침묵…“결의문이 당의 마지막 입장”

-

10

사드 빼간 美, 한국軍 지원도 요청할까…日은 자위대 투입 검토

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0