서울의 명산이 수묵화로 피어나는 순간…도봉산에서 만난 상고대[전승훈의 아트로드]

- 동아일보

-

입력 2023년 1월 10일 11시 00분

공유하기

글자크기 설정

겨울 산행에서 가장 진귀한 구경은 상고대다. 상고대를 구경하려면 강원도의 계방산, 태백산, 함백산, 제주 한라산처럼 서울에서 멀고 높은 산을 찾아야 한다는 생각이 든다.

그런데 지난 주말 도봉산 산행을 갔다가 정상부근 능선에서 탐스럽게 열린 눈꽃과 상고대를 만났다.

포근한 날씨에 도심에서는 전날 내린 눈이 모두 녹았으나, 도봉산 입구에서부터 눈은 그래도 쌓여 있다. 높이 올라갈 수록 나뭇가지가 얼어붙어 그야말로 겨울왕국을 만들어냈다.

‘상고대’는 눈꽃이 아니다. 나뭇가지에 눈이 쌓여 생기는 눈꽃과 달리 상고대는 공기 중에 수증기가 얼어붙은 서리꽃이다.

그래서 눈이 내리지 않는 날에도 생길 수 있다. 그러나 해가 떠오르면 상고대는 녹아서 사라진다. 상고대가 녹으면서 나뭇가지에 얼어 있던 얼음조각들이 눈 위로 떨어진다. 부스러지는 얼음조각이 흰 눈에 떨어진 모습은 시루에서 막 꺼낸 백설기 떡 같다.

상고대는 습도와 기온, 바람이 만들어내는 예술작품이다. 비나 눈이 온 다음날 푸근했던 날씨가 밤새 갑자기 기온이 급강하하면 공기 중의 수분이 얼면서 나무에 달라붙어 상고대가 생긴다.

바람에 눈가루가 날려 상고대에 붙으면 점점 두꺼운 상고대로 발달한다. 차가운 바람의 결이 만들어낸 상고대의 얼음은 물고기의 지느러미나 새우의 꼬리처럼 물결을 친다.

눈이 온 다음 날 눈꽃과 상고대가 함께 피어나는 걸 구경하는 것이 최고다. 아침 일찍 산행을 시작하면 정상 부근에서 최고의 절경을 볼 수 있다.

도봉산은 한북정맥 연봉을 따라 내려오다 북한산에 이르기 전에 화강암으로 된 자운봉(739.5m), 선인봉, 만장봉, 오봉 등 위세있는 봉우리가 겹겹이 우뚝 솟아 ‘서울의 금강산’으로 불릴 정도로 수려함을 과시하는 명산(名山)이다.

도봉산의 다락능선과 포대능선은 도봉산의 전체 경관 조망이 가능하고, 스릴 있는 암릉과 노송이 우거진 숲속 길을 동시에 즐길 수 있는 등산로다.

포대능선은 6·25 한국전쟁 때 대공포 부대가 있어 이름을 붙였다고 한다.

다락능선에서 보면 저멀리 맞은편 포대능선 아래 망월사가 산자락에 포근히 안겨 있는 듯한 모습이 보인다. 망월사가 결코 작지 않는 절인데도 불구하고 말이다.

포대능선 아래에 있는 망월사는 신라 선덕여왕 8년 639년 해호 화상이 창건한 천년고찰이다. 신라의 수도인 경주 ‘월성(月城)’을 바라보며 왕실의 융성을 기원했다 해서 망월사(望月寺)라고 했다.

일제강점기에는 3·1독립운동 33명 중 만해와 함께 불교를 대표했던 백용성스님이 1905년 선원을 개설하고 제자들을 길렀다. 망월사의 천중선원은 근대의 고승인 만공(滿空)·한암(漢巖)·성월(惺月) 등이 후학들에게 선(禪)을 가르친 유서깊은 선원이다.

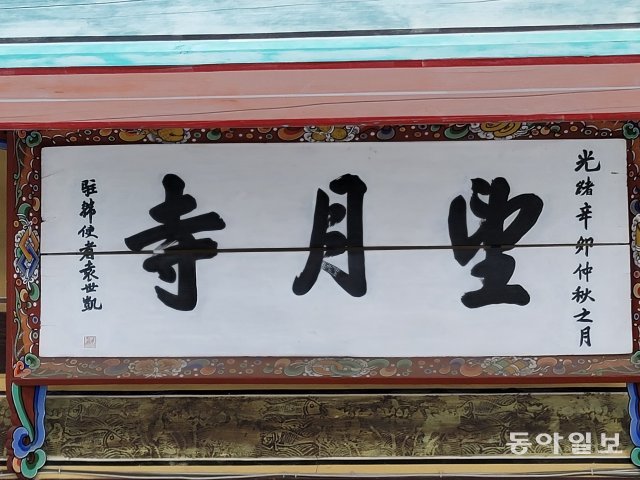

주지 스님 집무실 등 요사채가 있는 건물 무위당(無爲堂)에 한자로 망월사(望月寺) 라 쓴 현판이 걸려있다. 현판 내용이 특이하다. ‘주한사자원세개(駐韓使者袁世凱) 광서신묘중추지월(光緖辛卯仲秋之月)’이 눈에 들어온다. 광서는 청나라 11대 황제 광서제를 말하는 연호로, 마지막 황제 푸이(12대)의 바로 전 기울어가던 청나라의 황제다. 1891년 가을에 원세개(위안스카이)가 썼다는 뜻이다.

원세개는 청말 북양대신 리홍장의 총애를 받아 23세의 나이로 임오군란을 진압하기 위하여 파견된 청군(淸軍)과 함께 조선에 왔다. 원세개는 임오군란부터 청일전쟁 발발까지 혼란했던 19세기 말 조선 정국의 중심에 있었다.

1885년 조선주재 총리교섭통산대신이 된 원세개는 서울에 주재하며 내정과 외교를 간섭하고 청의 세력 확장을 꾀했다. 하지만 그는 망해가는 청을 구하지 못했고 동북아의 신흥 강자로 떠오르는 일본을 막지도 못했다.

원세개는 쑨원을 강제로 밀어내고 중화제국 황제에 즉위했지만 100일 만에 열강의 반대와 민심에 밀려 퇴위한 뒤 실의에 빠져 56세의 나이로 세상을 떠났다.

원세개는 황제의 사신이었던 만큼 망월사까지 걸어서 오르지는 않았을 것이다. 원세개가 현판을 쓴 ‘중추지월(中秋之月)’은 도봉산의 가을 단풍이 절정인 음력 8월 추석 즈음이다. 격동의 세월에 그가 쓴 글씨는 생각보다 얌전하다. 황제의 사신으로서의 교만함은 보이지 않고, 서당에서 글씨를 처음 배운 학생이 쓰듯이 반듯한 글씨다. 도봉산의 절경에 둘러싸인 망월사에서 차분하게 달을 바라보며 쓴 글씨인 듯하다.

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

美, 이란 정밀 타격후 대규모 공격 검토… 韓대사관 ‘교민 철수령’

-

2

남창희 9세 연하 신부, 무한도전 ‘한강 아이유’였다

-

3

與 “국힘 반대로 충남-대전 통합 무산 위기”… 지방선거 변수 떠올라

-

4

‘1000억대 자산’ 손흥민이 타는 車 뭐길래…조회수 폭발

-

5

서로 껴안은 두 소년공, 대통령 되어 만났다

-

6

“재명이네 마을은 TK에 있나”…정청래 강퇴에 與지지층 분열

-

7

전현무 “고인에 예 다하지 못했다”…칼빵 발언 사과

-

8

이준석·전한길 ‘부정선거 토론’ 27일 생중계…李 “도망 못갈것”

-

9

‘관세 위법’ 후폭풍… 美 핵잠 협상단 방한 미뤄

-

10

美 “5개월 뒤 122조 필요 없게 될 것”…韓 “미국과 우호적인 협의 이어나갈 것”

-

1

‘인사 청탁 문자’ 논란 김남국, 민주당 대변인에 임명

-

2

경찰·검찰·소방·해경·산림…‘민생치안 5청장 공석’ 초유의 사태

-

3

[천광암 칼럼]장동혁은 대체 왜 이럴까

-

4

이준석·전한길 ‘부정선거 토론’ 27일 생중계…李 “도망 못갈것”

-

5

장동혁 “내 이름 파는 사람, 공천 탈락시켜달라”

-

6

조희대 “與, 사법제도 틀 근본적으로 바꿔…국민에 직접 피해”

-

7

與의원 105명 참여 ‘공취모’ 출범…친명 결집 지적에 김병주 이탈도

-

8

李 “한국과 브라질, 룰라와 나, 닮은게 참으로 많다”

-

9

‘절윤’ 공세 막은 국힘 ‘입틀막 의총’…당명개정-행정통합 얘기로 시간 끌어

-

10

전현무, 순직 경관에 ‘칼빵’ 발언 논란…“숭고한 희생 모독” 경찰 반발

트렌드뉴스

-

1

美, 이란 정밀 타격후 대규모 공격 검토… 韓대사관 ‘교민 철수령’

-

2

남창희 9세 연하 신부, 무한도전 ‘한강 아이유’였다

-

3

與 “국힘 반대로 충남-대전 통합 무산 위기”… 지방선거 변수 떠올라

-

4

‘1000억대 자산’ 손흥민이 타는 車 뭐길래…조회수 폭발

-

5

서로 껴안은 두 소년공, 대통령 되어 만났다

-

6

“재명이네 마을은 TK에 있나”…정청래 강퇴에 與지지층 분열

-

7

전현무 “고인에 예 다하지 못했다”…칼빵 발언 사과

-

8

이준석·전한길 ‘부정선거 토론’ 27일 생중계…李 “도망 못갈것”

-

9

‘관세 위법’ 후폭풍… 美 핵잠 협상단 방한 미뤄

-

10

美 “5개월 뒤 122조 필요 없게 될 것”…韓 “미국과 우호적인 협의 이어나갈 것”

-

1

‘인사 청탁 문자’ 논란 김남국, 민주당 대변인에 임명

-

2

경찰·검찰·소방·해경·산림…‘민생치안 5청장 공석’ 초유의 사태

-

3

[천광암 칼럼]장동혁은 대체 왜 이럴까

-

4

이준석·전한길 ‘부정선거 토론’ 27일 생중계…李 “도망 못갈것”

-

5

장동혁 “내 이름 파는 사람, 공천 탈락시켜달라”

-

6

조희대 “與, 사법제도 틀 근본적으로 바꿔…국민에 직접 피해”

-

7

與의원 105명 참여 ‘공취모’ 출범…친명 결집 지적에 김병주 이탈도

-

8

李 “한국과 브라질, 룰라와 나, 닮은게 참으로 많다”

-

9

‘절윤’ 공세 막은 국힘 ‘입틀막 의총’…당명개정-행정통합 얘기로 시간 끌어

-

10

전현무, 순직 경관에 ‘칼빵’ 발언 논란…“숭고한 희생 모독” 경찰 반발

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![토끼털 뒤집어쓴 영봉 오르면 지혜와 행운 두 토끼 잡을까[전승훈 기자의 아트로드]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2023/01/21/117535916.2.jpg)

댓글 0