공유하기

[독자의 인권을 생각합니다]익명보도의 기준

-

입력 2004년 11월 11일 18시 48분

글자크기 설정

사회=육정수 본보 독자서비스센터장》

―누구보다도 바른 자세를 가져야 할 공직자들이라는 점과 독자의 알 권리를 내세운 일부 독자들의 항의는 충분히 경청해야 하지만 실제 보도를 담당하는 입장에서 ‘실명이냐 익명이냐’의 선택은 매우 어려운 문제입니다. 판단기준을 어디에다 둬야 할까요.

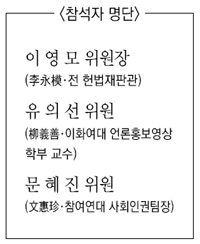

▽유의선 위원=원칙은 실명보도입니다. 보도의 신뢰성과 공정성 정확성을 확보하기 위해서입니다. 익명보도는 예외적으로만 인정돼야 합니다. 언론이 소송을 피하기 위해서든 다른 이유에서든 작위적으로 익명보도하는 습관을 보이는 경향은 바람직하지 않아요. 익명보도는 크게 두 가지 경우에만 허용돼야 합니다. 우선 공적(公的)인 차원에서 보복범죄가 우려되는 조직범죄 제보자나 목격자 등의 경우와 정보원 이른바 ‘딥 스로우트(deep throat)’의 익명 요구가 있을 때 등에 허용될 수 있겠지요. 또 사적(私的)인 차원이라도 성범죄, 미성년자, 이혼의 경우 등 인격권 보호가 요구되는 사안일 경우에 가능하다고 봅니다. 하지만 공익과 관련되고 사실이나 진실인 경우, 또는 사실이나 진실이라고 믿을 만한 상당한 사유가 있다면 마땅히 실명으로 보도해야 합니다.

|

▽이영모 위원장=공익적 고려 외에 진실 입증의 문제도 고민해야 할 대목입니다. 성접대 사안의 경우 룸살롱 여종업원이 진정을 한 내용이 과연 진실한가를 입증하는 문제가 있습니다. 진실이 아닐 가능성도 있으므로 진정서 내용만 믿고 보도한다면 명예훼손, 손해배상 등 민·형사상의 문제가 제기될 우려가 있습니다. 또 거론된 판사가 사표를 냈다는 사실 하나를 근거로 진정 내용을 진실이라고 판단할 수도 없습니다. 왜냐하면 물의를 빚었다는 사실만으로도 남의 송사(訟事)를 담당하는 자리에 앉아 있기 어렵다는 점을 감안해야 하기 때문이지요.

▽문혜진 위원=독자로서는 불필요한 익명보도가 너무 많다는 생각을 떨칠 수가 없습니다. 명예훼손 문제와 전혀 관련성이 없어 보이는 사안에까지 ‘K사에 근무하는 M씨’ ‘보건복지부 관계자에 따르면’ ‘참여연대의 한 간부’ 등으로 익명 뒤에 숨기는 습관이 눈에 띕니다. 이런 기사는 신뢰성에 의문이 듭니다. 굳이 독자의 알 권리를 내세우지 않더라도 기자가 진실임을 확신하는 내용이라면 익명으로 보도할 까닭이 없지 않을까요. 공정한 재판을 위해 적절한 거리를 유지해야 할 판사와 변호사가 술이나 성접대를 뇌물 수단으로 주고받는 것이나 공개된 자리에서 자행되는 고위직 검사의 여직원 성희롱은 도저히 사적인 영역에 속한다고 볼 수 없겠습니다. 따라서 이번 사건 보도는 사실 여부가 핵심인데 결국 이는 취재기자의 사실 확인 노력과 직결되는 사안입니다.

―그럼 이번 사건의 경우 구체적으로 어떻게 보도하는 것이 바람직했을지, 후속 추적취재나 수사에 의해 결국 실명을 보도해야 할 상황으로 진전된다면 어느 때를 전환 시점으로 잡아야 할지 등에 대해 말씀을 나눠 주십시오.

▽이영모=신문들의 첫 보도를 보면 ‘중부지역 법원의 B판사와 이 지역 A변호사’ ‘수도권의 모 지방법원에 재직하던 A판사와 이 법원 관할지역의 모 변호사’ ‘지방의 검찰청장인 이 간부’ 등으로 지역과 관련자 이름을 익명 처리했습니다. 무성의하다는 인상을 주기도 하지만 나름대로 상당히 고민한 흔적도 엿보입니다. 그러나 보도가 며칠 늦더라도 사실 여부를 정확히 확인한 뒤 보도했더라면 하는 아쉬움이 있습니다. 사실 여부가 확인 안 된 상태에서 심증만 갖고 ‘춘천지역’이라고 구체적인 지역을 밝힌다면 관련자를 사실상 특정하게 되는 셈이 되기 때문에 독자의 알 권리를 이유로 탓할 사안은 아니라고 생각합니다. 사안이 더욱 진전돼 영장청구 단계에까지 이른다면 사정은 달라지겠지만…. 그리고 ‘성희롱’ ‘성추행’ 등 막연한 표현보다는 ‘어깨를 감싸안았다’든지 ‘키스를 했다’든지 하는 식으로 구체적 표현을 쓰는 것이 사실에 더 가깝게 되어 독자의 판단에 도움이 될 것 같아요.

▽문혜진=이 사안이 신문에 보도되는 시점에 이미 각종 인터넷 사이트에서는 실명이 거론되고 있었습니다. 신문들이 지나치게 방어적 자세를 취한 것이 아닌가 하는 느낌이 듭니다. 그러니 솔직히 말해서 기사가 재미없습니다. 신문마다 기사 내용과 취재원이 천편일률적이어서 특별히 어느 신문을 선택해야 할 필요성이 거의 없습니다. 사실에 얼마나 근접하려고 노력했는가 하는 점이 지면에 묻어나지 않아 안타까운 마음이 듭니다.

▽유의선=아무리 공인의 문제라 하더라도 입증이 불가능한 풍문 수준이고 사실임을 확신할 수 없는 단계라면 실명보도가 곤란하겠지요. 특히 성접대나 성희롱 의혹사건의 경우 일단 보도되고 나면 사실 여부가 확인되기도 전에 이미 관련자에게는 치명적인 상처를 입히게 되니까 말이죠. 이번 사건과 관련해 또 한가지 지적하고 싶은 것은 성접대가 이뤄졌다는 룸살롱과 지배인, 종업원을 영문표기 첫 글자와 성씨만으로 익명 처리한 대목입니다. 좁은 지역사회의 특성과 흔한 성씨가 아니라는 점을 고려하면 익명 형식을 빌렸음에도 불구하고 특정을 한 것이나 다름없다는 생각이 듭니다.

▽이영모=역사를 기록하는 직업군(群)으로 흔히 판사와 역사학자, 기자를 비교합니다. 이 가운데 기자가 허위 사실을 기록할 확률이 가장 높다고들 합니다. 판사와 역사학자는 사실 검증에 소요되는 시간을 충분히 확보할 수 있는 반면 기자는 속보경쟁을 하지 않을 수 없는 특성 때문이겠지요. 불가피하게 익명보도로 피해가는 경향도 이해할 수 있지만 끝까지 사실관계를 철저히 확인하는 노력이 요구됩니다.

정리=김종하기자 1101ha@donga.com

독자인권위원회 >

-

동아시론

구독

-

어린이 책

구독

-

글로벌 포커스

구독

트렌드뉴스

-

1

1평 사무실서 ‘월천’… 내 이름이 간판이면 은퇴는 없다[은퇴 레시피]

-

2

한국 성인 4명 중 1명만 한다…오래 살려면 ‘이 운동’부터[노화설계]

-

3

트럼프가 보조금 끊자…美 SK 배터리 공장 900여명 해고

-

4

미국은 미사일이 부족하다? 현대전 바꾼 ‘가성비의 역습’[딥다이브]

-

5

홍준표 “통합 외면 TK, 이제와 읍소…그러니 TK가 그 꼴된 것”

-

6

국힘 지도부 ‘서울 안철수-경기 김은혜’ 출마 제안했다 거부당해

-

7

李 “대통령·집권세력 됐다고 마음대로 해선 안 돼…권한만큼 책임 커”

-

8

한국야구 ‘공일증’에 또 울었다…8일 대만에 지면 진짜 끝

-

9

“홀인원 세 번에 빠진 파크골프…류마티스 관절염도 극복”[양종구의 100세 시대 건강법]

-

10

국힘 이정현 “개인 지지율 높으면 단수공천 검토…분열-갈등 안 돼”

-

1

한동훈 “尹이 계속 했어도 코스피 6000 갔다…반도체 호황 덕”

-

2

오세훈, 장동혁에 “리더 자격 없다…끝장토론 자리 마련하라”

-

3

美외교지 “李 인기 비결은 ‘겸손한 섬김’…성과 중시 통치”

-

4

[단독]오산 떠난 美수송기 이미 대서양 건너… 미사일 재배치 시작된듯

-

5

李 “대통령·집권세력 됐다고 마음대로 해선 안 돼…권한만큼 책임 커”

-

6

‘패가망신’ 경고, 李 취임 후 10여번 써…주가-산재 등 겨냥

-

7

나경원 “오세훈 시장 평가 안 좋아…남 탓 궁색”

-

8

국힘 지지율 21%, 張 취임후 최저… 지선 여야 지지差 16%P 최대

-

9

[사설]지지율 연일 바닥, 징계는 법원 퇴짜… 그래도 정신 못 차리나

-

10

배우 이재룡, 교통사고 뒤 도주…체포 당시 음주 상태

트렌드뉴스

-

1

1평 사무실서 ‘월천’… 내 이름이 간판이면 은퇴는 없다[은퇴 레시피]

-

2

한국 성인 4명 중 1명만 한다…오래 살려면 ‘이 운동’부터[노화설계]

-

3

트럼프가 보조금 끊자…美 SK 배터리 공장 900여명 해고

-

4

미국은 미사일이 부족하다? 현대전 바꾼 ‘가성비의 역습’[딥다이브]

-

5

홍준표 “통합 외면 TK, 이제와 읍소…그러니 TK가 그 꼴된 것”

-

6

국힘 지도부 ‘서울 안철수-경기 김은혜’ 출마 제안했다 거부당해

-

7

李 “대통령·집권세력 됐다고 마음대로 해선 안 돼…권한만큼 책임 커”

-

8

한국야구 ‘공일증’에 또 울었다…8일 대만에 지면 진짜 끝

-

9

“홀인원 세 번에 빠진 파크골프…류마티스 관절염도 극복”[양종구의 100세 시대 건강법]

-

10

국힘 이정현 “개인 지지율 높으면 단수공천 검토…분열-갈등 안 돼”

-

1

한동훈 “尹이 계속 했어도 코스피 6000 갔다…반도체 호황 덕”

-

2

오세훈, 장동혁에 “리더 자격 없다…끝장토론 자리 마련하라”

-

3

美외교지 “李 인기 비결은 ‘겸손한 섬김’…성과 중시 통치”

-

4

[단독]오산 떠난 美수송기 이미 대서양 건너… 미사일 재배치 시작된듯

-

5

李 “대통령·집권세력 됐다고 마음대로 해선 안 돼…권한만큼 책임 커”

-

6

‘패가망신’ 경고, 李 취임 후 10여번 써…주가-산재 등 겨냥

-

7

나경원 “오세훈 시장 평가 안 좋아…남 탓 궁색”

-

8

국힘 지지율 21%, 張 취임후 최저… 지선 여야 지지差 16%P 최대

-

9

[사설]지지율 연일 바닥, 징계는 법원 퇴짜… 그래도 정신 못 차리나

-

10

배우 이재룡, 교통사고 뒤 도주…체포 당시 음주 상태

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[독자의 인권을 생각합니다]자살사건 보도와 인권침해, 알권리](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2004/12/08/6934980.1.jpg)

댓글 0