함께 집어먹는 상차림 그만… 1인분씩 따로 담아 쟁반에 내주자

- 동아일보

-

입력 2020년 5월 6일 03시 00분

공유하기

글자크기 설정

[포스트 코로나, 일상을 바꾸자]<1> 음식 공유에서 각자 먹기로

4일 오후 서울 마포구의 한 백반집. 김치찌개 2인분을 주문했다. 잠시 후 공기밥 2개와 반찬 네 가지, 찌개가 한꺼번에 나왔다. 찌개는 스테인리스 그릇 하나에 담겨 있었다. 덜어 먹을 수 있는 국자와 개인 그릇은 없었다. 옆 테이블에선 손님 2명이 이미 찌개 하나에 각자 숟가락을 번갈아 넣으며 국물을 먹고 있었다. 두 사람의 젓가락은 김치와 나물 등 다른 반찬그릇에도 바쁘게 오갔다. 이곳뿐 아니라 다른 식당에서도 흔히 볼 수 있는 풍경이다. 같은 그릇 반찬까지 나눠 먹는 전형적인 한국의 식사문화다.

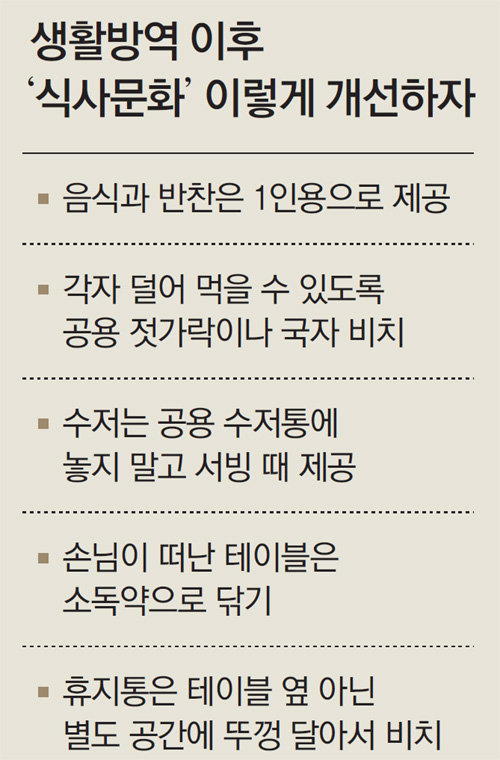

찌개까지 같이 먹는 경우는 많이 줄었지만 반찬을 같이 먹는 건 한식은 물론이고 중식·일식당에서도 흔하다. 저렴한 분식집, 비싼 한정식 사정도 비슷하다. 많은 사람이 찜찜하다고 여기면서도 어쩔 수 없이 지나친 문화다. 하지만 생활 속 거리 두기(생활방역) 속에선 이런 문화를 먼저 바꿔야 한다. 지금보다 일상의 위생 수준을 한층 높여야 감염병 위험을 막을 수 있다.

○ ‘반찬 공용’, 이제는 그만

서울 관악구의 한 분식집. 커다란 냄비에 담겨 나온 즉석떡볶이를 개인 그릇에 떠먹는 손님은 거의 없었다. 대부분 자신이 쓰던 수저를 떡볶이 국물에 담갔다. 대학생 이모 씨(27)는 “평소엔 별 생각 없이 먹었는데 요즘은 아무래도 상황이 그렇다 보니 좀 불안하다”고 말했다. 성북구의 또 다른 식당도 상황은 마찬가지. 밥을 볶아 내오자 여러 사람이 따로 덜지 않고 각자 숟가락질을 시작했다.

서대문구의 한 국밥집은 식탁마다 공용 양념통을 뒀다. 한 여성은 테이블 위에 있는 소금을 개인 숟가락으로 덜어 국밥에 넣었다. 인근 김치찌개 전문점은 식탁 위에 김가루통을 뒀다. 공용 집게가 있었지만 자신의 수저를 쓰는 이도 많았다. 대학생 이모 씨(22)는 “외국처럼 양념이나 소스를 개인 접시에 따로 내오면 좀 더 위생적일 것”이라고 말했다. 직장인 김모 씨(34)는 “한국 음식은 함께 나눠먹는 메뉴가 너무 많다”며 “위생 관리를 100%로 하기는 불가능해 보인다”고 말했다.

○ ‘거리 두기’, 아직은 갈 길 멀어

방역당국의 생활방역 세부 지침에 따르면 이용자는 △머무는 시간을 최소화하고 △테이블 간격을 최소 1m 이상 유지하며 △가능한 한 서로 마주 보지 않고 한 방향을 바라보도록 앉고 △식사 시 대화를 자제해야 한다. 그러나 현실은 아직 거리가 있었다.

4일 오후 고깃집 10여 곳이 모여 있는 마포구의 한 골목은 어린이날을 앞두고 손님들로 붐볐다. 테이블 사이 간격은 종업원 한 명이 겨우 지나갈 정도. 지름 1m 내외의 원형 테이블에 손님 3, 4명이 둘러앉았다. 공용 고기집게가 있었지만 자신의 젓가락으로 고기를 뒤집는 사람도 있었다. 테이블 옆에 놓인 휴지통은 뚜껑이 없어 손님이 코나 입을 닦은 휴지가 수북이 쌓여 있었다. 식당에서 가급적 대화를 자제하는 게 좋지만 술에 취한 손님들의 목소리는 점점 커졌다.

취재팀이 만난 손님들은 위생상의 문제를 거의 느끼지 못한다는 반응이었다. 대학생 박모 씨(23)는 “어차피 함께 식사하면 보이지 않는 침방울이 전해지는 건 막을 수 없다. 이 정도를 불결하다고 생각하면 식당을 이용하기 힘들다”고 했다.

전문가들은 식사 중 바이러스나 세균 전파 가능성을 배제하지 않는다. 끓는 음식인 경우 안심할 수 있지만 차가운 반찬을 함께 먹을 때 수저가 오가는 과정에서 확진자의 비말이 전파될 수 있다. 특히 반찬을 같이 먹다 보면 상대방과의 거리가 가까워져 직접적인 비말 전파 가능성이 높아질 수밖에 없다.

엄중식 가천대길병원 감염내과 교수는 “음식물 자체로 코로나19의 전파 여부는 확실하지 않다. 하지만 음식을 가운데 놓고 사람들이 둘러앉으면 서로 침방울을 튀기기 쉽다”며 “개인별로 음식이 나오면 거리를 두고 앉기에 용이하다”고 설명했다.

전문가들은 공용 음식을 개인 식기에 덜어 먹거나 식당에서 개인별로 반찬을 따로 내주는 게 좋다고 조언했다. 김우주 고려대구로병원 감염내과 교수는 “본인이 입을 댄 젓가락으로 반찬을 이것저것 집어먹으면 교차 오염 가능성이 있다”며 “식당 좌석마다 손세정제를 놓는 것도 좋은 방법”이라고 말했다. 음식을 내놓는 방식부터 바꿔야 한다는 지적도 있었다. 엄 교수는 “쟁반 안에 한 사람이 먹을 밥과 국, 반찬을 따로 내주는 식당들이 있는데 이런 상차림이 대중화돼야 한다”고 말했다.

위은지 wizi@donga.com·신지환·사지원 기자

트렌드뉴스

-

1

李 “빈대 잡자고 초가삼간 태우는 개혁은 안돼”…추미애 법사위 겨냥?

-

2

한국 성인 4명 중 1명만 한다…오래 살려면 ‘이 운동’부터[노화설계]

-

3

국힘 공관위, 오세훈 겨냥 “후보 없더라도 공천 기강 세울 것”

-

4

이란 “최고지도자로 모즈타바 선출”…美와 화해 멀어졌다

-

5

빗장풀린 주한미군 무기 차출… “통보-협의 절차도 축소할듯”

-

6

1평 사무실서 ‘월천’… 내 이름이 간판이면 은퇴는 없다[은퇴 레시피]

-

7

“왜 나만 늙었지?”…서울대 명예교수가 꼽은 ‘피부노화 습관’ [노화설계]

-

8

이승윤 “촬영중 말벌 쏘여 아나필락시스 쇼크…의식 잃고 응급실行”

-

9

‘주사이모’ 돌연 얼굴 공개…“박나래 연락하나” 질문엔 침묵

-

10

코스피 장중 5200선 붕괴…매도 사이드카 발동

-

1

[천광암 칼럼]“尹이 계속했어도 주가 6,000”… 정말 가능했을까

-

2

국힘 공관위, 오세훈 겨냥 “후보 없더라도 공천 기강 세울 것”

-

3

빗장풀린 주한미군 무기 차출… “통보-협의 절차도 축소할듯”

-

4

한동훈 “尹이어도 코스피 6000 가능” 발언에…與 “윤어게인 본색”

-

5

이란 “최고지도자로 모즈타바 선출”…美와 화해 멀어졌다

-

6

李 “빈대 잡자고 초가삼간 태우는 개혁은 안돼”…추미애 법사위 겨냥?

-

7

마감까지 공천신청 안한 오세훈… 吳측 “중대결단 배제 안해”

-

8

韓야구, 대만에도 졌다…‘피홈런’ 최다팀 불명예까지

-

9

오세훈, 서울시장 후보 등록 안했다…“당 노선변경 촉구”

-

10

오세훈 후보 등록 보류-현역 불출마…갑갑한 국민의힘 경선

트렌드뉴스

-

1

李 “빈대 잡자고 초가삼간 태우는 개혁은 안돼”…추미애 법사위 겨냥?

-

2

한국 성인 4명 중 1명만 한다…오래 살려면 ‘이 운동’부터[노화설계]

-

3

국힘 공관위, 오세훈 겨냥 “후보 없더라도 공천 기강 세울 것”

-

4

이란 “최고지도자로 모즈타바 선출”…美와 화해 멀어졌다

-

5

빗장풀린 주한미군 무기 차출… “통보-협의 절차도 축소할듯”

-

6

1평 사무실서 ‘월천’… 내 이름이 간판이면 은퇴는 없다[은퇴 레시피]

-

7

“왜 나만 늙었지?”…서울대 명예교수가 꼽은 ‘피부노화 습관’ [노화설계]

-

8

이승윤 “촬영중 말벌 쏘여 아나필락시스 쇼크…의식 잃고 응급실行”

-

9

‘주사이모’ 돌연 얼굴 공개…“박나래 연락하나” 질문엔 침묵

-

10

코스피 장중 5200선 붕괴…매도 사이드카 발동

-

1

[천광암 칼럼]“尹이 계속했어도 주가 6,000”… 정말 가능했을까

-

2

국힘 공관위, 오세훈 겨냥 “후보 없더라도 공천 기강 세울 것”

-

3

빗장풀린 주한미군 무기 차출… “통보-협의 절차도 축소할듯”

-

4

한동훈 “尹이어도 코스피 6000 가능” 발언에…與 “윤어게인 본색”

-

5

이란 “최고지도자로 모즈타바 선출”…美와 화해 멀어졌다

-

6

李 “빈대 잡자고 초가삼간 태우는 개혁은 안돼”…추미애 법사위 겨냥?

-

7

마감까지 공천신청 안한 오세훈… 吳측 “중대결단 배제 안해”

-

8

韓야구, 대만에도 졌다…‘피홈런’ 최다팀 불명예까지

-

9

오세훈, 서울시장 후보 등록 안했다…“당 노선변경 촉구”

-

10

오세훈 후보 등록 보류-현역 불출마…갑갑한 국민의힘 경선

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0