공유하기

[복지강국이 앓고 있다]<8>보편복지서 선별복지로 방향 튼 영국

- 동아일보

-

입력 2011년 2월 9일 03시 00분

글자크기 설정

요람에서 연봉7780만원 이상 육아수당 제외…

무덤까지 노인 무료혜택 대상도 까다롭게… ‘싹 고친다’

지난달 26일 오후(현지 시간) 런던 중심가 저가 옷 체인점인 프라이마크 매장에 아기를 데리고 나온 주부 라므시 씨(35)는 “매주 20.3파운드(약 3만5890원)씩 나오는 육아수당이 언제 끊길지 몰라 아기 옷을 살지 말지 고민이다”라고 말했다. 그녀의 남편 연봉은 4만4000파운드(약 7780만 원) 미만이어서 육아 수당이 아직 나오고 있다. 하지만 그녀는 “정부가 언제 지급 기준을 낮출지 알 수 없어 지금부터 돈을 아껴야 한다”고 했다.

근대 복지 슬로건 ‘요람에서 무덤까지’를 낳은 영국이 오랜 전통이던 복지 제도에 손을 대면서, 시민도 일찌감치 혜택 축소를 각오하고 있었다.

○ 선별적 복지로 선회

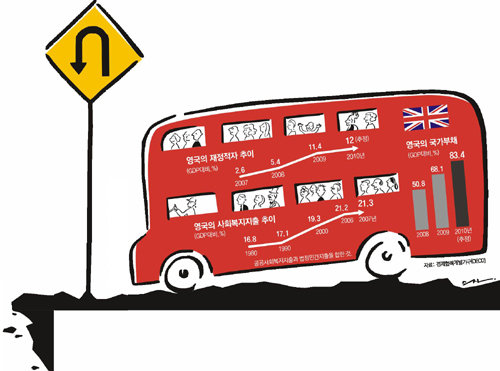

지난해 5월 집권한 데이비드 캐머런 보수당 정부는 재정적자를 줄이기 위해 토니 블레어 정부가 10년간 다져 놓은 복지제도에서 물 새는 곳을 찾아내고 있다. 노동당 정부에 이어 보수당도 개혁의 고삐를 늦추지 못한다. 자칫 국가 재정이 붕괴될 수 있기 때문이다. 블레어 총리가 이끌던 노동당 정부가 ‘일자리 복지(Make work pay)’를 내세우며 개혁에 나섰지만 재정적자를 줄이지는 못했다. 재정적자는 2008년 국내총생산(GDP)의 5.4%에서 지난해 12%로 두 자릿수로 늘었다. 영국이 자랑하던 육아수당에도 손을 댔다. 16세 미만까지, 학생의 경우 19세까지 첫째 아이는 주당 20.3파운드, 둘째부터는 13.4파운드(약 2만3691원)를 무조건 지급해온 육아수당을 2013년부터 부모 중 한 명이라도 연봉 4만4000파운드가 넘으면 지급하지 않기로 했다.

영국의 선별적 복지 프로그램은 엄격한 자산 조사를 통해 진행되고 있다. 아동이 있는 가구와 연금을 받는 가구도 소득 조사를 통해 수혜층이 다시 걸러지고 있다. 허위 신고 등으로 각종 보조금을 타가는 것을 막기 위한 시스템도 가동된다. 노인복지전문재단 ‘에이지UK’ 런던 지부 관계자는 “저소득층 임차인에게 주는 주택수당이나 60세 이상 노인에게 무료로 제공되는 버스탑승권과 연간 250파운드가 지급되는 난방보조금도 조건이 까다로워질 것”이라고 말했다.

○ 무상의료는 뜯어 고치기도 어려워

NHS에 국가가 지원하는 예산은 연간 1046억 파운드(약 184조9328억 원)로 GDP의 7% 수준이다. 하지만 NHS는 효율이 떨어져 의료인력 배치와 서비스 개선의 걸림돌이 됐다. 서비스가 나아질 기색이 없다 보니 국립병원이 아닌 비싼 사립병원에서 수술을 받는 사람이 매년 평균 20%씩 증가하고 있다.

○ 긴축재정에 일자리 복지도 실종 우려

영국 복지 개혁 안에는 근로능력이 있는 저소득층이 일하면 혜택을 늘려주는 근로-복지 연계 프로그램도 가동되고 있다. 요즘은 정부가 재정적자 수렁에 빠지면서 이런 프로그램도 반짝 효과만 있을 뿐 고용률을 끌어 올리지 못한다는 비판이 나왔다.

택시운전사 사하람 씨(40)는 “최근 정부보조금으로 집중취업훈련을 받거나 구직 급여를 받은 뒤 공장에 취직했다가 다시 실직하는 친구들이 늘고 있다”고 말했다. 훈련 프로그램이 단기간 고용에는 도움이 되지만 저소득층이 반복 실업→보조금 재수급과 훈련→저임금 일자리라는 악순환에서 벗어나도록 도와주지 못한다는 얘기였다.

재정적자의 주범인 복지제도를 뜯어고치기 위한 긴축재정이 일자리까지 없앨 것이라는 우려도 나오고 있다. 영국 공인인력개발연구소(CIPD)는 정부의 긴축재정으로 2015년까지 민간영역에서 90만 개, 공공영역에서 72만5000개의 일자리가 사라질 것으로 내다봤다. 정부가 2015년까지 50만 개의 공공 일자리를 축소하겠다고 발표했지만 민간에 미칠 파급효과까지 감안하면 일자리는 더 줄어들 것이라는 예측이다.

지난해 노벨 경제학상을 수상한 크리스토퍼 피사리데스 영국 런던정경대(LSE) 교수는 “실업자 증가와 일자리 감소라는 더블 딥에 빠지지 않으려면 점진적인 재정지출 삭감이 필요하다”고 말했다.

런던=이종훈 특파원 taylor55@donga.com

▼ 좌파 장기집권해도 포퓰리즘 없었던 까닭은 ▼

영국병 고칠 복지수술 공감대… ‘바지 입은 대처’ 개혁 힘실려

그러나 블레어의 노동당이 3번의 선거에서 내리 승리하며 13년간 장기 집권할 수 있었던 것은 대처의 정책을 이어받아 멈추지 않는 개혁을 추진한 덕분이라는 게 일반적인 평가다. 블레어부터 지난해 총리직에 오른 데이비드 캐머런 보수당 당수에 이르기까지, 대처 이후 영국에서 다우닝가 10번지(총리 관저)를 차지한 정치인 중 대처가 주장했던 강력한 구조조정과 경제 개혁에 반대한 이는 아무도 없었다.

1979년 선거 패배 이후 강경 좌파가 당권을 장악한 뒤 오히려 민심을 잃었던 노동당은 18년간의 야당 생활 끝에 당의 노선과 이미지를 수정한 뒤에야 다시 집권할 수 있었다. ‘모든 사람에게 사회보장을 제공한다’는 보편주의 원칙을 깨고 ‘일을 위한 복지’를 천명하며 근로연계복지 정책인 뉴딜 정책을 도입한 것도 노동당 정부였다. 뉴딜 프로그램은 일할 능력이 있는 실업자에게 일자리나 교육 훈련 기회는 제공했지만 이를 거부하는 사람에게는 실업 급여를 주지 않았다.

캐머런 총리는 집권 5개월 만인 지난해 10월 부처별로 평균 19%씩 예산을 줄이고 공무원 49만여 명을 줄이겠다는 초강력 긴축안을 발표했다. 이는 제2차 세계대전 이후 가장 큰 폭의 예산 감축 계획이었다. 조지 오즈번 재무장관은 의회에서 긴축안을 발표하며 “오늘은 영국이 빚더미의 절벽에서 다시 돌아오는 날”이라고 말했다.

다른 나라들과 달리 영국 정치에서 포퓰리즘 공약이 인기가 없고 정당들이 긴축 재정을 서로 주장하는 일은 오래된 얘기다. 1948년 노동당 정부가 베버리지 보고서를 바탕으로 보편주의적 사회보장제도를 도입한 영국은 복지국가의 원조이면서 복지국가의 위기를 가장 먼저 경험한 나라이기도 하다. 다른 유럽 국가들과 달리 제2차 세계대전으로 인한 피해가 크지 않았던 영국은 1950, 60년대 유례없는 호황을 누리면서 사회복지를 크게 확대했다가 오일 쇼크 이후 심각한 사회·경제적 장기 정체에 빠졌다. ‘영국병’이라는 단어가 한국어사전에도 올라 있다. 이른바 ‘불만의 겨울’이라 불리는 1978∼1979년의 사회 혼란은 아직도 상당수 영국 국민에게 생생한 기억으로 남아 있어 개혁에 대한 합의도 쉽게 이끌어낼 수 있었다.

장강명 기자 tesomiom@donga.com

복지강국이 앓고 있다 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

푸드 NOW

구독

-

청계천 옆 사진관

구독

-

프리미엄뷰

구독

트렌드뉴스

-

1

취임 1년도 안돼 ‘명청 프레임’… 불쾌한 李, 정청래 면전서 경고

-

2

한덕수 징역 23년 선고…“위로부터의 내란, 위법성 더 크다”

-

3

李 “용인 반도체 전력 어디서 해결?…에너지 싼 곳에 갈 수밖에”

-

4

알몸 목욕객 시찰한 김정은 “온천 휴양소 개조 보람있는 일”

-

5

몸에 좋다고 알려졌지만…부유층이 피하는 ‘건강식’ 5가지

-

6

[속보]한덕수 1심 징역 23년 선고…“내란 가담자 중벌 불가피”

-

7

李 “일부 교회, 설교때 이재명 죽여야 나라 산다고 해”

-

8

[이진영 칼럼]잘난 韓, 못난 尹, 이상한 張

-

9

트럼프의 그린란드 병합 의지, ‘이 사람’이 불씨 지폈다[지금, 이 사람]

-

10

‘학생이 두쫀쿠를♡’ SNS 올린 교사, 그걸 신고한 누리꾼

-

1

[이진영 칼럼]잘난 韓, 못난 尹, 이상한 張

-

2

한덕수 징역 23년 선고…“위로부터의 내란, 위법성 더 크다”

-

3

李 “北이 핵 포기하겠나…일부 보상하며 현 상태로 중단시켜야”

-

4

李 “용인 반도체 전력 어디서 해결?…에너지 싼 곳에 갈 수밖에”

-

5

취임 1년도 안돼 ‘명청 프레임’… 불쾌한 李, 정청래 면전서 경고

-

6

덴마크 언론 “폭력배 트럼프”… 英국민 67% “美에 보복관세 찬성”

-

7

李 “일부 교회, 설교때 이재명 죽여야 나라 산다고 해”

-

8

韓은 참여 선그었는데…트럼프 “알래스카 LNG, 韓日서 자금 확보”

-

9

[속보]한덕수 1심 징역 23년 선고…“내란 가담자 중벌 불가피”

-

10

21시간 조사 마친 강선우 ‘1억 전세금 사용설’ 묵묵부답

트렌드뉴스

-

1

취임 1년도 안돼 ‘명청 프레임’… 불쾌한 李, 정청래 면전서 경고

-

2

한덕수 징역 23년 선고…“위로부터의 내란, 위법성 더 크다”

-

3

李 “용인 반도체 전력 어디서 해결?…에너지 싼 곳에 갈 수밖에”

-

4

알몸 목욕객 시찰한 김정은 “온천 휴양소 개조 보람있는 일”

-

5

몸에 좋다고 알려졌지만…부유층이 피하는 ‘건강식’ 5가지

-

6

[속보]한덕수 1심 징역 23년 선고…“내란 가담자 중벌 불가피”

-

7

李 “일부 교회, 설교때 이재명 죽여야 나라 산다고 해”

-

8

[이진영 칼럼]잘난 韓, 못난 尹, 이상한 張

-

9

트럼프의 그린란드 병합 의지, ‘이 사람’이 불씨 지폈다[지금, 이 사람]

-

10

‘학생이 두쫀쿠를♡’ SNS 올린 교사, 그걸 신고한 누리꾼

-

1

[이진영 칼럼]잘난 韓, 못난 尹, 이상한 張

-

2

한덕수 징역 23년 선고…“위로부터의 내란, 위법성 더 크다”

-

3

李 “北이 핵 포기하겠나…일부 보상하며 현 상태로 중단시켜야”

-

4

李 “용인 반도체 전력 어디서 해결?…에너지 싼 곳에 갈 수밖에”

-

5

취임 1년도 안돼 ‘명청 프레임’… 불쾌한 李, 정청래 면전서 경고

-

6

덴마크 언론 “폭력배 트럼프”… 英국민 67% “美에 보복관세 찬성”

-

7

李 “일부 교회, 설교때 이재명 죽여야 나라 산다고 해”

-

8

韓은 참여 선그었는데…트럼프 “알래스카 LNG, 韓日서 자금 확보”

-

9

[속보]한덕수 1심 징역 23년 선고…“내란 가담자 중벌 불가피”

-

10

21시간 조사 마친 강선우 ‘1억 전세금 사용설’ 묵묵부답

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[복지강국이 앓고 있다]포퓰리즘에 무너진 아르헨티나](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2011/02/10/34700461.1.jpg)

댓글 0