공유하기

[유물로 만나는 6·25]<3>故 이학수 씨의 병상일기

- 동아일보

-

입력 2010년 6월 15일 03시 00분

글자크기 설정

머리 속 파편 53년… 죽어서야 끝난 고통

《2005년 74세를 일기로 작고한 6·25전쟁 참전용사 이학수 씨는 전쟁의 고통과 비극을 문자 그대로 몸에 안고 산 증인이었다. 1952년 경기 사천강 부근에서 벌어진 장단지구 전투에 참여했던 그는 그때 머리 속에 박힌 중공군 포탄 파편을 53년 동안 지닌 채 살았다.》

장단지구 전투서 부상… 수술도 못해

5년전 장례식때 1cm크기 조각 거둬

통증에 눕지못하고 벽에 기대 잠자

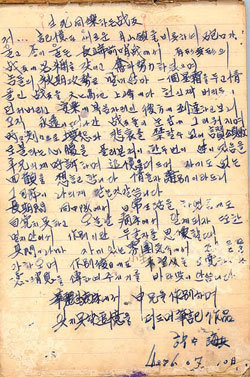

병상일기엔 전우애-입원생활 생생

이 씨의 가족은 그가 사망한 뒤 화장하는 과정에서 파편의 실체를 알 수 있었다. 지름 1cm 크기로 바둑알 모양의 금속물체였다. 몸 밖으로 나온 뒤 산화한 때문인지 약간 불그스름한 빛을 띠고 있다. 이 씨를 대전국립현충원에 안장한 가족은 2005년 말 파편 1개와 이 씨가 경남 진해 해군병원에 입원했던 1953년 작성한 병상일기 한 권을 기증했다.

이 씨의 아들인 이병기 한국지방행정연구원 연구원은 14일 동아일보와의 인터뷰에서 해병 1연대 소속 병사로 6·25전쟁에 참전해 부상당한 뒤 고향인 경기 화성으로 돌아가 농사를 지으며 살았던 아버지의 삶에 대해 들려줬다.

이 씨가 마지막으로 참여한 전투는 휴전협상이 진행되던 판문점 주변인 임진강과 사천강 지역 사수를 위해 치른 장단지구 전투였다.

이 씨는 진해에서 치료를 받았지만 그의 소속 부대에 대한 정확한 기록은 남아있지 않았다. 이 연구원은 “정부 기록도 없다. 아버지가 예전에 뭔가를 말씀하셨겠지만 우리 가족도 구체적인 부대 이름은 귀담아 듣지 않았다. 1연대 소속이라는 것 이외에는 아는 게 없다”고 말했다.

이 씨는 농사를 짓는 육체노동의 순간만큼은 고통을 잊었던 것 같다고 이 연구원은 말했다. 늘 진통제를 먹어야 했고, 60대 이후 세월의 3분의 1은 병실에서 환자로 지냈다고 한다.

이 씨는 X선 촬영을 통해 자신의 머리 속 파편의 존재를 알고 있었다. 하지만 그는 어떻게 두개골이 파손돼 파편이 박혔는지 설명하지 않았다고 한다. 1990년대 후반에 만난 의사들은 ‘위험이 크다’는 이유로 적출 수술에 반대했다.

같은 중대원이었으나 병상에서 처음 만나 ‘신형(申兄)’이라고 부른 동료 장병과의 이별을 아쉬워하는 글이었다.

병상일기에는 무료한 입원생활을 달래기 위한 것인 듯 국내외 유행가 가사도 다수 담겨 있었고, 펜으로 그린 군복 입은 병사, 시골마을 풍경 그림도 눈에 띄었다. 드와이트 아이젠하워 미국 대통령의 방한 소식을 듣고 ‘환영한다’고 쓴 내용도 담겨 있다.

김승련 기자 srkim@donga.com

개전초 민간병원 北넘어가 의무기능 못해

스웨덴등 5개국 의무병력 지원후 상황 호전

전쟁에서 부상자를 치료하는 의무부대의 활약을 빼놓을 수는 없다. 1950년 6·25전쟁 발발 당시 한국군의 의무 기능은 극히 미약했고, 개전 초기에 상당수의 민간병원이 북한군의 수중에 넘어가 전쟁 지원기능을 제대로 수행하기 힘들었다.

하지만 1950년 7월 야전의무단이 창설되고, 스웨덴 덴마크 노르웨이 이탈리아 인도 등 5개국이 의무 병력과 의약품을 지원하면서 상황은 반전됐다. 그해 여름 치렀던 낙동강 방어전투 이후로는 전상자들을 적기에 치료할 수 있었다고 군 당국은 설명한다.

국방부 자료에 따르면 육군병원은 전쟁 발발 전 6곳에 불과했지만 1950년 말 13곳으로 늘어났다. 환자 수용 능력도 정전협정에 서명할 시점인 1953년 7월에는 육군병원 17곳, 야전 의무대대 3곳, 이동외과병원 3곳으로 늘어났다.

오금순 씨는 1993년 한국전쟁기념관 개관에 맞춰 6·25전쟁 때 사용한 핀셋과 가위, 소독함 등 3점을 기증했다. 간호장교 출신인 오 씨는 기증 당시 “이 의료기구는 세브란스 의과대학 부속 구호병원(경남 거제)에서 사용한 것들”이라고 설명했다.

김승련 기자 srkim@donga.com

트렌드뉴스

-

1

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

2

혹한 속 태어난 송아지 집에 들였더니…세살배기 아들과 낮잠

-

3

집값 잡기 이번엔 다르다는 李 “계곡 정비보다 훨씬 쉽다”

-

4

앤드루 前왕자, 누운 여성 신체에 손댄 사진… 英사회 발칵

-

5

마운자로-러닝 열풍에 밀린 헬스장, 지난달에만 70곳 문닫아

-

6

“합당 멈춰라” “당무개입 말라”… 김민석-정청래 당권다툼 전초전

-

7

이광재 돌연 지선 불출마… 明心 실린 우상호 향해 “돕겠다”

-

8

“내 주인은 날 타이머로만 써”… 인간세계 넘보는 AI 전용 SNS 등장

-

9

정해인, ‘쩍벌’ 서양인 사이에서 곤혹…인종차별 논란도

-

10

[오늘의 운세/2월 2일]

-

1

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

2

한병도 “한동훈 토크콘서트는 ‘티켓 장사’”…韓 “1원도 안 가져가”

-

3

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

4

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

-

5

집값 잡기 이번엔 다르다는 李 “계곡 정비보다 훨씬 쉽다”

-

6

‘R석 7만9000원’ 한동훈 토크콘서트…한병도 “해괴한 정치”

-

7

李 “설탕부담금, 어려운 문제일수록 토론해야”

-

8

李, 또 ‘설탕부담금’…건보 재정 도움되지만 물가 자극 우려

-

9

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

10

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

트렌드뉴스

-

1

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

2

혹한 속 태어난 송아지 집에 들였더니…세살배기 아들과 낮잠

-

3

집값 잡기 이번엔 다르다는 李 “계곡 정비보다 훨씬 쉽다”

-

4

앤드루 前왕자, 누운 여성 신체에 손댄 사진… 英사회 발칵

-

5

마운자로-러닝 열풍에 밀린 헬스장, 지난달에만 70곳 문닫아

-

6

“합당 멈춰라” “당무개입 말라”… 김민석-정청래 당권다툼 전초전

-

7

이광재 돌연 지선 불출마… 明心 실린 우상호 향해 “돕겠다”

-

8

“내 주인은 날 타이머로만 써”… 인간세계 넘보는 AI 전용 SNS 등장

-

9

정해인, ‘쩍벌’ 서양인 사이에서 곤혹…인종차별 논란도

-

10

[오늘의 운세/2월 2일]

-

1

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

2

한병도 “한동훈 토크콘서트는 ‘티켓 장사’”…韓 “1원도 안 가져가”

-

3

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

4

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

-

5

집값 잡기 이번엔 다르다는 李 “계곡 정비보다 훨씬 쉽다”

-

6

‘R석 7만9000원’ 한동훈 토크콘서트…한병도 “해괴한 정치”

-

7

李 “설탕부담금, 어려운 문제일수록 토론해야”

-

8

李, 또 ‘설탕부담금’…건보 재정 도움되지만 물가 자극 우려

-

9

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

10

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0