공유하기

박정희땐 이공계, 87년 이후엔 사회과학 학회 많이 생겨

-

입력 2007년 7월 10일 03시 00분

글자크기 설정

2002년 대선 당시 정책학회장의 추천으로 대선후보 토론회의 사회를 맡은 염 교수는 이번 대선에서도 중앙선거관리위원회의 의뢰를 받아 이달 중순경 전국에서 5% 이상의 지지를 받는 후보들의 정책 담당자를 불러 정책 토론회를 열 계획이다.

이처럼 학회는 사회 정치적 상황이나 사회 환경 변화와 밀접한 관계를 맺고 있다.

특정 분야에서 특정 학교 소속 교수가 많은 학회를 이끌고 있는 것도, 정권의 관심도에 따라 특정 분야의 학회가 많이 생기는 것도 이 때문이다.

○ 소속 대학의 학풍 따라

781개 주요 학회를 사회과학과 인문학, 공학, 의·약학, 자연과학, 농수해양학, 예술·체육학, 복합학 등 8개 분야로 나눠 학회장의 소속 대학을 분석한 결과 각 분야를 집중 육성하는 대학 소속의 교수들이 그 분야의 학회를 많이 이끌고 있는 것으로 나타났다.

공학 분야에서 학회장을 가장 많이 배출한 학교는 한양대로 105개 공학 분야 학회의 학회장 중 10명이 한양대 소속 교수다. 이는 서울대 소속 교수(7명)보다도 많은 수다. 1939년 공대로 출발한 한양대는 지금도 공대 육성에 많은 지원을 하고 있다.

농수해양학 분야에서는 경북대의 힘이 남다르다. 42개 학회 가운데 3곳의 학회장을 경북대 교수가 맡아 서울대와 동수를 이뤘다.

경북대 농업생명과학대에는 북한에 개량형 옥수수를 보급해 북한의 식량문제를 해결하기 위해 노력하고 있는 ‘옥수수 박사’ 김순권 석좌교수가 있다.

의·약학 분야에선 전통적으로 의과대가 강한 서울대(16명)와 연세대(11명) 소속 교수가 이 분야 전체 학회 83곳 중 27곳(32.5%)의 학회장을 맡고 있다.

인문학 분야에선 다른 분야에서 두각을 나타내지 못한 성균관대가 7명의 학회장을 배출해 서울대(18명)와 고려대(10명)에 이어 3위를 차지하고 있다.

사회과학 분야에선 서울대(12명)와 연세대(9명), 고려대(9명), 한양대(8명), 이화여대(7명)가 각축을 벌이고 있다.

○ 정권의 관심도 따라

정권의 관심도에 따라 특정 분야의 학회가 집중적으로 생겨난 점도 눈에 띈다.

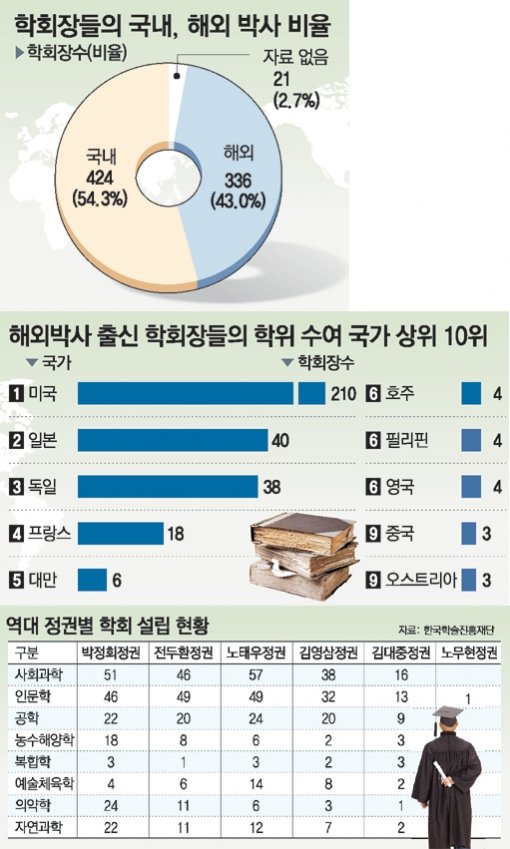

경제발전을 중시했던 박정희 정권부터 노태우 정권까지는 이공계 학회의 ‘융성기’다. 공학 분야 105개 학회 가운데 21%인 22곳이 박정희 정권 때 설립됐다. 전두환 정권 때 20곳(19.0%), 노태우 정권 때 24곳(22.9%)이 생겨 이들 정권에서 모두 62.9%가 설립됐다.

의·약학 분야도 박정희 정권 때 주로 생겨났다. 88개 학회 가운데 24곳(28.9%)이 이때 설립된 것.

1987년 민주화 운동 이후에는 그동안 침묵했던 사회과학 분야의 학회가 무더기로 생겨났다.

이 분야 227개 학회 중 절반에 가까운 111개(48.9%) 학회가 1987년 이후에 설립됐다. 한국지방자치학회(1988년) 민주주의법학연구회(1989년) 등이 이 시기에 탄생했다.

‘세계화’를 화두로 내건 김영삼 정부에서는 한국국제통상학회(1996년)가 생겨나는 등 정권의 관심도에 따라 학회가 구성되는 현상이 이어졌다.

1990년대 말 학문 통합이 학계의 새로운 화두가 되면서 한국인문사회과학회(1998년)와 한국소비자광고심리학회(1999년) 등이 탄생했다.

한국경제학회 회장인 이영선 연세대 경제학과 교수는 “군사정부는 과학기술을 통한 경제 발전을, 김영삼 정부 이후에는 민주화, 세계화를 시대의 화두로 삼아 나라를 이끌었다”며 “학자들과 학회의 관심이 이런 시대 흐름을 반영한 것으로 보인다”고 말했다.

○ 학회의 ‘파벌’ 형성에 대한 우려

하지만 학회가 사회 발전을 주도하는 긍정적 역할만 하는 것은 아니다. 학계에선 지나치게 학연과 지연에 따라 학회장을 선출하고, 또 이렇게 선출된 학회장을 중심으로 ‘파벌’이 형성되는 것에 대한 우려의 목소리도 크다.

결국 학계의 이런 파벌은 학문의 다양성을 해친다는 것이 일선 교수들의 지적이다.

10여 년 전부터 같은 분야의 학회가 여러 개로 쪼개지는 것도 기득권을 가진 파벌과 이에 반발하는 파벌 간 알력의 일환인 듯한 측면도 있다는 것.

현재 언론학이나 사회학, 행정학 분야에만 각각 20여 개의 학회가 있다. 이는 학회장을 하고 싶은 교수들은 넘쳐나는데 다음 ‘차례’가 보장되지 않은 교수들이 잇따라 새로운 학회를 만들면서 나타난 현상이기도 하다.

행정학 분야에서는 일부 지역의 교수들로만 새로운 학회를 만들기도 한다. 서울로 진출하기 힘든 지방대 교수들이 해당 지역의 지방자치단체에 영향력을 행사하기 위해서라는 게 학계의 분석이다.

최우열 기자 dnsp@donga.com

홍수영 기자 gaea@donga.com

이세형 기자 turtle@donga.com

■ 교수들이 말하는 ‘학회장 파워’

“말 한마디가 그대로 정책 반영되기도”

역사가 깊고 회원 수가 많은 이른바 ‘메이저 학회’의 경우 학회장이 학술대회 등에 기조연설자로 장관을 초청하는 일이 빈번하다.

장관은 학계를 대표하는 학회장의 요청을 거절하기 쉽지 않다.

2001년까지 10여 년 동안 국제경제학회, 한국경제학회 회장을 역임한 서울대 김세원 명예교수는 “정책 세미나를 열 때면 의례적으로 학회장이 직접 경제부처 장관에게 연락해 강연을 요청한다”며 “장관도 정책 결정 때 비공식적으로 관련 학회장에게 조언을 구하는 일이 적지 않다”고 말했다.

학문의 특성상 사회적 이슈를 주로 다루게 되는 정치, 행정, 언론 분야의 주요 학회장에게는 힘이 더 쏠리기 마련이다.

한국정책과학학회 부회장을 맡았던 한 교수는 “정치권이나 정부에서 관심을 가지는 분야의 학회장은 신경을 쓰고 대우를 해 준다”며 “학회장의 말 한마디가 그대로 정책에 반영되기도 해 많은 교수가 그 자리에 욕심을 낸다”고 말했다.

이 때문에 메이저 학회의 경우 임기 1년의 학회장을 하기 위해 4, 5년 전부터 다른 대학의 교수를 챙기는 등 ‘사전 선거운동’을 벌이기도 한다.

하지만 학회장 자리가 화려하기만 한 것은 아니다.

지난해 정책학회장을 지낸 목진휴 국민대 행정학과 교수는 “학회는 보통 회비와 한국학술진흥재단의 보조금 등으로 운영되지만 매년 1억 원가량 운영자금이 부족하다”며 “이는 학회장이 정부나 기업의 연구용역 사업을 따와 충당해야 한다”고 말했다.

상당수 학회가 1년 전에 학회장을 뽑는 ‘차기 회장 제도’를 운영하는 것도 이 때문. 다음 해 학회장을 맡을 교수는 미리 정부나 기업을 찾아다니며 연구과제를 제시하고 지원을 약속받아야만 임기 동안 학회 재정에 구멍이 나는 ‘도산 사태’를 막을 수 있다는 것이다.

홍수영 기자 gaea@donga.com

임우선 기자 imsun@donga.com

■ 어떻게 조사했나

학술지 발행 781곳 대상 CAR기법 분석

학술진흥재단(학진)에 등록된 학회 2449개 중 학진에 등재된 학술지를 발행하는 학회 781개를 분석 대상으로 삼았다. 학진으로부터 이들 학회 대표(학회장)의 출신 대학(학부)과 박사 학위를 받은 대학, 현 소속 대학의 자료를 얻어 컴퓨터활용보도(CAR) 기법으로 전체 현황을 분석했다.

분야별 특징을 살펴보기 위해 781개 학회를 사회과학(227개) 인문학(210개) 공학(105개) 의·약학(83개) 자연과학(64개) 농수해양학(42개) 예술·체육학(38개) 복합학(12개) 등 8개 분야로 나눠 다시 학회장의 프로필을 분석했다.

역대 정권의 관심도에 따라 특정 분야의 학회가 집중적으로 설립됐는지를 살펴보기 위해 각각의 학회가 만들어진 시기도 조사했다.

트렌드뉴스

-

1

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

2

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

3

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

4

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

“일찍 좀 다녀” 행사장서 호통 들은 장원영, 알고보니…

-

7

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

8

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

-

9

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

10

김정관, 美러트닉과 ‘관세갈등’ 결론 못내…“내일 다시 만나 협의”

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

7

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

8

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

9

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

10

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

트렌드뉴스

-

1

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

2

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

3

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

4

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

“일찍 좀 다녀” 행사장서 호통 들은 장원영, 알고보니…

-

7

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

8

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

-

9

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

10

김정관, 美러트닉과 ‘관세갈등’ 결론 못내…“내일 다시 만나 협의”

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

7

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

8

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

9

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

10

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0