공유하기

[IMF 세대 ‘늦깎이 결혼’ 급증]“일 찾았으니 짝도 찾아야죠”

-

입력 2007년 4월 20일 03시 00분

글자크기 설정

서울 구로구 디지털단지의 중소 휴대전화 개발업체에서 일하는 신모(37) 씨는 외환위기와 함께 대학 졸업을 맞았던 이른바 ‘IMF 세대’.

1990년 지방의 모 대학 전자공학과에 입학해 1998년 2월 졸업한 그를 기다린 것은 최악의 취업난이었다. 1년을 ‘백수’로 지낸 그는 이듬해 간신히 직원 5명인 작은 회사에 취직했다.

1999년 말 무선 단말기를 개발하는 서울의 한 벤처기업으로 직장을 옮겼다. ‘벤처 열풍’으로 반짝경기를 누린 것도 잠시. 회사는 휘청거리기 시작하더니 2002년 말 결국 부도가 났다. ‘벤처 거품의 붕괴’였다.

2003년 대기업의 외주업체인 현 직장에 취직하면서 신 씨는 비로소 안정을 찾았다. 그는 만 36세인 작년 봄 결혼해 같은 해 12월 아들을 낳았다.

신 씨 세대의 결혼과 출산이 한국 사회에 인구학적 변화를 불러오고 있다.

○ ‘IMF 세대’의 때늦은 결혼

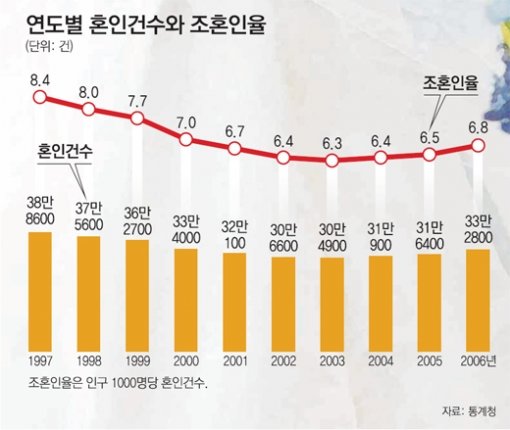

통계청에 따르면 2003년까지 줄어들던 전체 혼인건수는 2004년 상승세로 돌아서 이후 3년 연속 증가했고 지난해에는 전년대비 5.2%의 높은 상승률을 보였다.

인구 1000명당 혼인건수를 뜻하는 ‘조혼인율’ 역시 계속 감소하다가 2004년부터 증가세로 돌아서 지난해에는 2000년(7.0) 이후 가장 높은 6.8로 높아졌다.

지난해 결혼건수가 늘어난 데 대해 통계청은 “입춘이 두 번 끼어 길한 해라는 쌍춘년(雙春年)에 결혼하려는 미혼 남녀가 많았기 때문”이라고 분석했다.

그러나 인구학자들은 ‘쌍춘년 요인’만으로는 충분히 설명이 안 된다고 말한다.

쌍춘년에 맞춰 결혼을 다소 앞당기거나 늦출 수 있겠지만 3년간 계속된 결혼건수 등의 증가 추세는 이런 방식으로 설명할 수 없다는 것이다.

이보다는 외환위기 직후 20대 후반이었던 청년층이 경제적 불안 때문에 안정을 찾을 때까지 결혼시기를 늦춘 것이 큰 영향을 미쳤다고 전문가들은 설명한다. 실제 지난해 37세와 38세의 초혼건수는 전년대비 각각 27.0%, 22.0% 증가해 전 연령에서 상승률 1, 2위였다.

서울대 인구학교실 조영태 교수는 “외환위기 이후 몇 년간 대학을 졸업한 IMF 세대들은 경제적 불안정 때문에 한국 사회의 결혼과 출산에 큰 공백을 남겼다”면서 “지난해 35∼39세 인구의 결혼 급증은 이들의 ‘지연된 결혼’ 때문”이라고 설명했다.

○ 출산율 상승에도 기여

IMF 세대인 1970년생은 출생한 해에 100만6645명, 1971년생은 102만4773명이었다.

당시 가임여성 증가, 다산(多産) 경향, 생활수준 향상 등으로 한국의 신생아 수는 사상 최대 수준이었다. 2002년 이후 출생아 수는 이 절반인 50만 명 이하다.

이처럼 두꺼운 인구층이 뒤늦게 결혼에 나섬에 따라 출산율에도 변화가 오고 있다.

2000년 1.47, 2002년 1.17, 2004년 1.16, 2005년 1.08 등 가파른 하락세를 타던 한국의 합계출산율은 2006년 1.11∼1.12로 높아진 것으로 추산됐다.

내년에 나올 올해 합계출산율은 더 높아질 가능성도 있다. 지난해 결혼한 IMF 세대 중 상당수가 올해 아이를 낳을 것이기 때문이다. ‘황금 돼지해’ 속설까지 겹쳐 올해 출산은 큰 폭으로 증가할 것이라는 게 인구학자들의 일반적 전망이다.

통계청도 지난해 말 내놓은 ‘장래인구추계 결과’에서 “합계출산율은 2010년에 1.15, 2020년 1.20, 2030년 1.28 등으로 올라갈 것”이라고 예상했다.

그러나 이런 추세를 너무 낙관해선 안 된다는 지적도 적지 않다.

삼성경제연구소 최숙희 수석연구원은 “올해와 내년에 출산율이 높아지겠지만 이는 출산율이 더는 낮아질 수 없을 정도로 떨어졌기 때문에 생긴 반등현상”이라고 주장했다.

○ 보육정책만으론 저출산 해결 한계

한국인구학회장인 한양대 김두섭 교수는 최근 펴낸 ‘IMF 경제위기와 한국 출산력의 변화’라는 책에서 한국 사회 출산력 하락의 결정적 분기점을 외환위기로 잡았다. 외환위기 이후 한국 사회가 ‘초(超)저출산’ 단계에 진입했다는 설명이다.

그는 이 책에서 “최근 한국의 출산 수준 저하는 외환위기 후의 경기 침체와 실업률 상승 등 노동시장의 불안정으로 20대 청년인구가 결혼과 출산을 미루거나 기피하는 데 기인한 바 크다”고 지적했다.

교육 수준 상승과 사회활동 확대로 자녀를 적게 낳으려는 여성들의 인식 변화, 양육비용 증가 같은 여러 요인이 있지만 가장 결정적 원인은 청년층의 경제 형편이라는 지적이다.

2005년 이후 한국의 연간 일자리 창출 규모가 정부의 목표치인 30만 개를 밑돌고 있는 점도 10년 뒤 결혼과 출산율을 낮추는 쪽으로 작용할 가능성이 크다는 지적도 나온다.

인구학자들은 대체로 현 정부의 저출산 대책의 효과에 회의적이다. 대신 좀 더 근본적 처방이 필요하다고 본다.

김 교수는 “현 정부 저출산 대책의 핵심인 보육대책은 ‘복지 정책’으로서 가치가 있을 수는 있어도 그 자체가 출산을 촉진한다고 보기 어렵다”며 “경기회복과 지속적 경제성장, 일자리의 안정적 공급이 저출산 문제 해소의 가장 효과적인 수단”이라고 말했다.

박중현 기자 sanjuck@donga.com

김유영 기자 abc@donga.com

트렌드뉴스

-

1

제명된 한동훈, 장외서 세 결집…오늘 지지자 대규모 집회

-

2

지하철이 식당인가…컵라면, 도시락에 캔맥주까지

-

3

‘나홀로집에 케빈 엄마’ 캐서린 오하라 별세…향년 71세

-

4

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

5

日 소니마저 삼킨 中 TCL, 이젠 韓 프리미엄 시장 ‘정조준’

-

6

韓 “입법전 투자 협의” 美 “빨리 시간표 달라”

-

7

‘강남 결혼식’ 식대 평균 9만원 넘어…청첩장이 두렵다

-

8

1차로에 쓰러진 남성 밟고 지나간 60대 운전자, ‘무죄’…이유는?

-

9

경찰도 몰랐다…SNS 난리 난 日 ‘할머니 표지판’

-

10

주식 혐오했던 김은유 변호사, 53세에미국 주식에서 2100% 수익률 달성한 사연

-

1

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

2

제명된 한동훈, 장외서 세 결집…오늘 지지자 대규모 집회

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

5

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

6

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

7

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

8

韓 “입법전 투자 협의” 美 “빨리 시간표 달라”

-

9

李 “부동산 정상화, 5천피-계곡 정비보다 쉬워”

-

10

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

트렌드뉴스

-

1

제명된 한동훈, 장외서 세 결집…오늘 지지자 대규모 집회

-

2

지하철이 식당인가…컵라면, 도시락에 캔맥주까지

-

3

‘나홀로집에 케빈 엄마’ 캐서린 오하라 별세…향년 71세

-

4

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

5

日 소니마저 삼킨 中 TCL, 이젠 韓 프리미엄 시장 ‘정조준’

-

6

韓 “입법전 투자 협의” 美 “빨리 시간표 달라”

-

7

‘강남 결혼식’ 식대 평균 9만원 넘어…청첩장이 두렵다

-

8

1차로에 쓰러진 남성 밟고 지나간 60대 운전자, ‘무죄’…이유는?

-

9

경찰도 몰랐다…SNS 난리 난 日 ‘할머니 표지판’

-

10

주식 혐오했던 김은유 변호사, 53세에미국 주식에서 2100% 수익률 달성한 사연

-

1

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

2

제명된 한동훈, 장외서 세 결집…오늘 지지자 대규모 집회

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

5

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

6

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

7

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

8

韓 “입법전 투자 협의” 美 “빨리 시간표 달라”

-

9

李 “부동산 정상화, 5천피-계곡 정비보다 쉬워”

-

10

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0