공유하기

[프로슈머 혁명]“이게 좋네”→“이런 걸로”

-

입력 2005년 5월 30일 03시 16분

글자크기 설정

주부 서현정(34·경기 부천시 상동) 씨는 얼마 전 시어머니에게 청국장 발효기를 선물하기 위해 인터넷 쇼핑몰을 뒤졌다. 발효기를 써본 소비자들이 남긴 상품후기를 꼼꼼히 읽어보고 백화점 매장에 나와 실제로 그런지 확인했다. 판매원에게 이것저것 물으면서 미리 파악한 상품정보와 비교했다.

물건은 인터넷 쇼핑몰에서 7만8000원 주고 샀다. 10%가량 저렴한 데다 무료 배송을 해줬기 때문이다.

서 씨는 “판매원에게서 얻은 새로운 정보는 거의 없다. 점원에게 묻고 제품을 살피는 것은 ‘검증’ 차원”이라고 말했다.

대학생 노윤경(19·대구 대경대 1년) 씨는 당돌한 소비자다. 백화점이나 쇼핑몰 의류매장의 의류 코디네이션이 그녀의 마음에는 들지 않는다. 마네킹에게 입혀 놓은 ‘의상 코디’가 틀에 박혀 있다는 것. 인터넷에서 본 최신 유행 스타일이 있느냐고 물으면 오히려 ‘그게 뭐냐?’고 묻는 점원이 많다.

그래서 노 씨는 ‘마네킹 코디’가 없는 인터넷 쇼핑몰을 주로 이용한다. 상의, 하의, 액세서리를 골라 자신만의 패션을 연출한다. 세련됐다고 하면서 남들이 따라 입으면 기분이 좋아진다.

○ 난 ‘쇼핑 큐레이터’

전업주부 여희정(34·경기 고양시 일산구) 씨는 싸이월드 미니 홈피에 ‘집 꾸미기’ 정보를 올려 인테리어에 관심 있는 누리꾼(네티즌)들 사이에서 인기가 높다.

그녀는 “발품을 팔아 어디서 인테리어 소재를 싸게 살 수 있는지 알려주는 게 나의 역할”이라고 말했다.

여 씨는 이른바 ‘쇼핑 큐레이터(전시기획자)’다. 발품을 팔아 얻은 소비정보를 인터넷을 통해 알려 준다. 예를 들어 예쁜 그릇은 남대문 수입상가, 액자 등 소품은 남대문 대도상가 식으로 백화점 할인점 재래시장을 훤히 꿰뚫고 있다.

여 씨는 “사람들이 집을 어떻게 꾸미면 좋은지 상담해 오면 e메일이나 메신저로 알려 준다”며 “내가 아는 정보는 뭐든지 남과 함께 나눠야 마음이 편하다”고 말했다.

한국과학기술원(KAIST) 생명공학과 4학년 이응준(23) 씨는 도서관과 실험실에서 오전 1∼2시까지 책과 씨름하다가 집에 돌아오면 인터넷 바다에 빠진다. 해외 웹사이트를 뒤져 ‘길거리문화’ 트렌드와 신발, 티셔츠 정보를 수집하는 게 그가 하는 일이다.

이 씨는 “지금은 주변부에 있더라도 앞으로 주류로 떠오를 가능성이 있는 ‘코드’를 먼저 발견해 다른 사람들에게 알리는 작업이 즐겁다”고 말했다.

○ “이런 제품 만들어 달라”

|

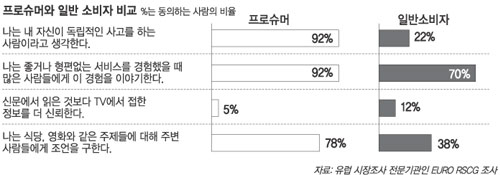

똑똑한 소비자들은 이제 제품 생산과정에 직접 참여하는 ‘프로슈머(Prosumer·생산자와 소비자의 합성어)’의 역할까지 한다. ‘제품이 싫으면 안 사면 그만’이 아니라 ‘이왕이면 이런 제품으로 만들어 달라’고 기업에 적극적으로 요구하는 것.

롯데제과는 올해 초 ‘이에 붙지 않는 자일리톨 껌’을 내놓아 좋은 반응을 얻었다. 이 껌은 의치(義齒)를 사용하는 노인들이 “우리도 껌 좀 씹게 해달라”고 요청해 탄생한 소비자 제안 상품이다. 매일유업은 우유를 마시면 속이 더부룩한 소비자들의 요청으로 ‘소화가 잘되는 우유’를 내놓았다.

미스터피자는 고객이 제안한 요리법으로 만든 피자 ‘시크릿 가든’을 선보였다. 작년 10월 치러진 ‘그녀들의 피자 콘테스트’에서 1000여 명의 여성고객 중 30%가 제안한 샐러드 메뉴 토핑이 얹어진 피자다.

대한화장품협회는 마스카라 등 화장품에 대해 이달부터 식품처럼 유통기한을 넣었다. 소비자들이 문제를 제기하자 자율적으로 법보다 엄격한 규정을 만들었다.

|

이강운 기자 kwoon90@donga.com

김현수 기자 kimhs@donga.com

트렌드뉴스

-

1

‘서울대’ 이부진 아들 “3년간 스마트폰-게임과 단절하라” 공부법 강의

-

2

“중국 귀화해 메달 39개 바칠때 ‘먹튀’ 비난한 당신들은 뭘 했나”

-

3

“돈 좀 썼어” 성과급 1억 SK하이닉스 직원 ‘반전 자랑 글’

-

4

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

5

V리그 역사에 이번 시즌 박정아보다 나쁜 공격수는 없었다 [발리볼 비키니]

-

6

李 “다주택자 눈물? 마귀에 양심 뺏겼나…청년은 피눈물”

-

7

마약밀수 총책 잡았더니, 전직 프로야구 선수였다

-

8

與 ‘5+1’ 서울시장 출마 러시… 국힘은 ‘강성 당원’ 변수

-

9

‘마약밀수 총책’ 잡고보니 前 프로야구 선수

-

10

“유심칩 녹여 금 191g 얻었다”…온라인 달군 ‘현대판 연금술’

-

1

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

2

李 “다주택자 눈물? 마귀에 양심 뺏겼나…청년은 피눈물”

-

3

오세훈 “‘장동혁 디스카운트’에 지선 패할까 속이 숯검댕이”

-

4

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

5

코스피, 장중 5000선 깨졌다…매도 사이드카 발동도

-

6

국힘 “李, 호통 정치에 푹 빠진듯…분당 똘똘한 한채부터 팔라”

-

7

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

8

장동혁, 친한계 반발에 “수사결과 韓징계 잘못땐 책임지겠다”

-

9

“한국인 건들면 패가망신” 李대통령 SNS 글 삭제

-

10

與 ‘5+1’ 서울시장 출마 러시… 국힘은 ‘강성 당원’ 변수

트렌드뉴스

-

1

‘서울대’ 이부진 아들 “3년간 스마트폰-게임과 단절하라” 공부법 강의

-

2

“중국 귀화해 메달 39개 바칠때 ‘먹튀’ 비난한 당신들은 뭘 했나”

-

3

“돈 좀 썼어” 성과급 1억 SK하이닉스 직원 ‘반전 자랑 글’

-

4

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

5

V리그 역사에 이번 시즌 박정아보다 나쁜 공격수는 없었다 [발리볼 비키니]

-

6

李 “다주택자 눈물? 마귀에 양심 뺏겼나…청년은 피눈물”

-

7

마약밀수 총책 잡았더니, 전직 프로야구 선수였다

-

8

與 ‘5+1’ 서울시장 출마 러시… 국힘은 ‘강성 당원’ 변수

-

9

‘마약밀수 총책’ 잡고보니 前 프로야구 선수

-

10

“유심칩 녹여 금 191g 얻었다”…온라인 달군 ‘현대판 연금술’

-

1

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

2

李 “다주택자 눈물? 마귀에 양심 뺏겼나…청년은 피눈물”

-

3

오세훈 “‘장동혁 디스카운트’에 지선 패할까 속이 숯검댕이”

-

4

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

5

코스피, 장중 5000선 깨졌다…매도 사이드카 발동도

-

6

국힘 “李, 호통 정치에 푹 빠진듯…분당 똘똘한 한채부터 팔라”

-

7

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

8

장동혁, 친한계 반발에 “수사결과 韓징계 잘못땐 책임지겠다”

-

9

“한국인 건들면 패가망신” 李대통령 SNS 글 삭제

-

10

與 ‘5+1’ 서울시장 출마 러시… 국힘은 ‘강성 당원’ 변수

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0