수많은 껍데기를 깨듯 거듭나며 ‘다름’을 조각한 예술가[영감 한 스푼]

- 동아일보

공유하기

글자크기 설정

탄생 100주년 맞은 조각가 문신

김민 국제부 기자

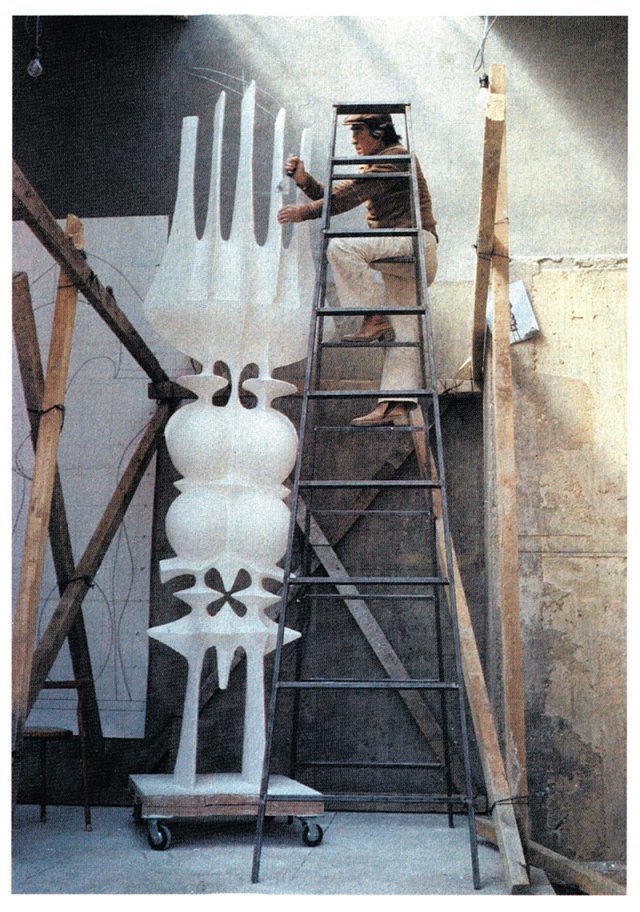

약 50년 뒤 이 예술가는 그 땅에 자신의 이름을 딴 미술관을 짓고 자신의 작품과 미술관을 국가에 기부합니다. 이 예술가는 바로 문신(1922∼1994)입니다. 무일푼으로 출발해 자신만의 ‘예술의 전당’을 일궈낸 예술가의 비결은 무엇이었을까요? 국립현대미술관 덕수궁관에서 열리고 있는 문신 회고전에서 그 답을 찾아봤습니다.

기이한 생명체 같은 조각

그 이유 중 하나는 작품에서 우리가 대칭을 인식하기 때문입니다. 대표작인 ‘개미’나 이건희컬렉션 작품 ‘무제’를 볼까요. ‘개미’는 아슬아슬하게 연결된 여러 원형이 두 발로 선 듯 위로 뻗어 나가고 있습니다. 이건희컬렉션의 ‘무제’ 역시 가운데 축을 중심으로 대칭이 보입니다.

그러면 다른 것들이 눈에 들어옵니다. ‘개미’ 작품은 뿔처럼 솟은 형상의 좌우가 미묘하게 다릅니다. ‘무제’도 왼쪽이 조금 더 솟아있죠. 작가는 생전에 이 ‘다름’에 대해 이렇게 설명했습니다.

“소 등에 파리가 붙으면 꼬리를 치는데 양쪽을 고루 치지 않습니다. 한쪽만 이렇게 턱턱 치면 마찰이 생기고 한쪽만 닳아요. … 생명체는 처음엔 똑같지만 움직이는 방향과 습관에 따라 그 모양을 조금씩 바꿔 나갑니다.”

이 “같은 시작점에서 다른 모양을 만든 습관”은 작가의 삶도 바꿔 나갔습니다.

개미처럼 꾸준하게 돌파한 한계들

인간 문신의 삶은 소가 꼬리로 등을 치듯, 개미가 조금씩 흙을 갉아내듯 작은 움직임을 끈질기게 이어가며 스스로를 증명하는 과정이었습니다. 여기에는 아주 어릴 때 겪었던 어머니와의 이별도 작용했습니다.기댈 곳이 없음을 인식하면 주저앉을 수도 있습니다. 그러나 문신은 벽이 생길 때마다 어떻게든 돌파구를 찾았습니다. 어릴 적 극장 간판을 그리며 돈을 번 다음에는 일본으로 밀항해 정식 미술 교육을 받았죠. 한국 화단에서 자신을 증명하기 어렵다고 판단한 뒤에는 프랑스로 무작정 떠납니다.

1961년 50달러를 들고 간 파리에서 문신은 “프랑스어도 하나 모르고 유학길에 떠났고, 기거할 곳도 없어 무척 고생했다”며 “너무 절망스러워 센 강변에서 자살도 생각했다”고 회고합니다. 그러다 우연히 파리 근교의 오래된 성을 수리하는 일을 맡게 되고, 3년 동안 목수와 석공 일을 하며 조각가로서 자신의 가능성을 발견했죠. 그 후 1970년 13m 대형 조각품 ‘태양의 인간’을 제작하며 유명 작가의 반열에 오릅니다.

아브락사스가 깨고 나온 삶의 껍데기

이런 그의 삶의 과정은 작품 속에도 여실히 담겨 있습니다. 내 앞에 펼쳐진 길이 없어도 어떻게든 비집고 들어가는 모습이 꼭 기이한 생명체 같은 조각 작품을 닮았습니다. 사회가 나를 예술가라고, 엄마가 나를 아들이라고 인정하지 않아도 포기하지 않고 스스로를 증명해 갔던 시간. 그 힘든 상황 속에서 깨고 나온 삶의 껍데기들이 꼭 그가 남긴 작품 같습니다.헤르만 헤세의 소설 ‘데미안’에서는 한 인간이 태어나 끊임없이 거듭나며 자아를 찾아가는 과정을 ‘아브락사스는 알을 깨고 나온다’라고 표현합니다. 문신 작가는 어머니의 세계, 마산의 세계, 한국의 세계를 차례로 깨고 나오면서 거듭났던 것이죠. 그리고 그 과정은 거창한 무언가가 아닌, 매일 주어진 상황을 치열하게 살아내고 길을 찾는 습관들임을 작품들이 보여주고 있습니다.

| ※뉴스레터 ‘영감 한 스푼’은 매주 금요일 오전 7시 발송됩니다. QR코드를 통해 구독 신청하시면 이메일로 먼저 받아보실 수 있습니다. |

영감 한 스푼 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

발리볼 비키니

구독

-

정치를 부탁해

구독

-

광화문에서

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

2

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

3

화장실 두루마리 휴지는 ‘이 방향’이 맞는 이유

-

4

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

5

담배 냄새에 찡그렸다고…버스정류장서 여성 무차별 폭행

-

6

떡볶이 먹다 기겁, 맛집 명패에 대형 바퀴벌레가…

-

7

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

8

[속보]헌재 “득표율 3% 이상 정당만 비례대표 주는 공직선거법 위헌”

-

9

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

10

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

1

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

2

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

3

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

4

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

5

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

6

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

7

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

8

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

9

李 ‘설탕 부담금’ 논의 띄우자…식품업계 “저소득층 부담 더 커져”

-

10

장동혁 “한동훈에 충분한 시간 주어져…징계 절차 따라 진행”

트렌드뉴스

-

1

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

2

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

3

화장실 두루마리 휴지는 ‘이 방향’이 맞는 이유

-

4

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

5

담배 냄새에 찡그렸다고…버스정류장서 여성 무차별 폭행

-

6

떡볶이 먹다 기겁, 맛집 명패에 대형 바퀴벌레가…

-

7

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

8

[속보]헌재 “득표율 3% 이상 정당만 비례대표 주는 공직선거법 위헌”

-

9

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

10

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

1

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

2

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

3

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

4

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

5

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

6

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

7

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

8

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

9

李 ‘설탕 부담금’ 논의 띄우자…식품업계 “저소득층 부담 더 커져”

-

10

장동혁 “한동훈에 충분한 시간 주어져…징계 절차 따라 진행”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![전쟁 일으킨 유럽 문명의 광기를 거부한 ‘헛소리’[영감 한 스푼]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2022/12/20/117073592.1.jpg)

댓글 0