공유하기

사람을 사람답게 만드는 ‘캐묻는 삶’[조대호 신화의 땅에서 만난 그리스 사상]

- 동아일보

-

입력 2021년 3월 12일 03시 00분

글자크기 설정

[인문학 마주하다]

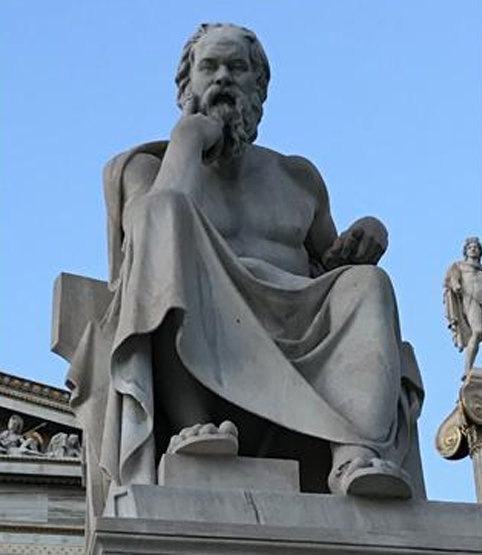

소크라테스는 이 장소의 터줏대감이었다. 튀어나온 이마, 콧대가 움푹 파인 안장코, 넓적한 얼굴 등 남다른 외모가 눈길을 끌었다. 게다가 그는 항상 맨발이었다. 하지만 대화의 기술에서는 그를 따를 자가 없었다. 석공 일, 구두 수선, 말 조련 등 일상의 사례들을 끌어들이는 데서 시작한 대화는 어느 순간 경건 우정 용기 절제 정의 등 덕(德)에 대한 대화로 바뀌어 있었다. 칼, 가위, 술병, 장신구 등 가재도구 이름을 대며 어디서 그것을 구할 수 있느냐고 묻다가, 갑자기 ‘용감하고 덕이 있는 사람은 어디서 구하지?’라고 묻는 식이었다.

소크라테스가 일깨운 지혜

소크라테스가 태어날 무렵(기원전 469년) 아테네는 해상제국으로 힘차게 도약하고 있었다. 그가 태어나기 10년 전 그리스의 작은 도시국가들은 대제국 페르시아의 침공에 맞서 운명의 결전을 벌였다. 그리고 승리했다. ‘코끼리와 모기 떼의 싸움’ 같은 이 전쟁을 승리로 이끈 주역은 아테네였다. 해군이 강력했던 아테네는 페르시아의 재침공에 대비한다는 구실 아래 에게해 인근 도시국가들을 끌어들여 동맹을 맺고 맹주로 나섰다. 자신들의 정체와 문화에 대한 아테네인들의 자부심이 하늘을 찌를 듯했다. 아테네는 ‘다른 나라의 본보기’이자 ‘도시 전체가 그리스의 학교’였다. 하지만 꼭 거기까지였다. 민주정체와 패권에 대한 아테네인들의 확신이 타국에 대한 개입과 지배로 이어지면서 다른 나라들의 원성을 사기 시작했다. 민주국가가 점점 제국으로, 폭군의 나라로 변화해 갔던 것이다.

잘못된 확신의 위험함 폭로

급기야 피할 수 없는 일이 일어나고 말았다. 외세를 물리치고 50년 뒤 아테네는 동족과의 전쟁에 휩쓸렸다. 이 전쟁을 기록한 당대의 역사가 투키디데스는 “아테네의 세력 팽창이 경쟁국 스파르타인들에게 공포감을 불러일으켜 전쟁을 불가피하게 만들었다”고 썼다. 두 나라를 중심으로 전체 그리스가 ‘함정’에 빠진 것이다. 투키디데스는 특히 이 전쟁이 초래한 가치 전도에 주목했다. 용기가 만용으로, 신중함이 기회주의적 비겁으로, 절제가 속임수로, 사리분별이 태만으로 여겨지는 시대가 왔다.

확신의 정도는 자기 성찰의 빈도와 반비례하는 경향이 있다. 확신이 완고해질수록 성찰의 범위를 점점 더 벗어난다. 제3제국의 건설을 외친 나치의 확신이 독일을 어떻게 파괴했는지, 위대한 미국을 내건 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 확신이 미합중국을 어떻게 분열시켰는지 소크라테스가 알 리 없었다. 하지만 알았다고 해도 별로 새롭지 않았을 것이다. 그는 이미 ‘위대한 나라’ 아테네 제국의 확신과 횡포에 대해 잘 알았기 때문이다. 제국주의적 팽창과 내란의 과정에서 인간들은 타인을 파괴하면서 스스로 파괴되어 갔다. 불필요한 것들에 대한 욕망이 과도하게 부풀어 오르다가 터져 버려 삶의 기본 틀이 무너져 내렸다. 그런 시대에 부와 권력과 명성에 대한 욕망에 취해 혼미한 나라를 흔들어 깨우는 것이 소크라테스의 ‘정치’였고, 잘못된 확신의 거짓됨을 폭로하는 것이 그의 ‘정치술’이었다.

캐묻지 않는 삶은 가치 없어

소크라테스의 가르침은 아테네 시민들뿐만 아니라 모든 사람을 위한 경고이자 요구이다. 번성했던 삶의 빛과 어둠을 속속들이 체험한 한 인간의 실존적 고백이기도 하다. ‘대중의 지배(demokratia)’로서의 민주정에는 항상 ‘대중선동가(demagogos)’의 위험이 따른다. 옳고 그른 것을 따지고 가려내는 능력이 아테네의 민주정을 유지하기 위해 가장 필요한 시민적 덕목이었던 것은 그 때문이다. 직접 민주정이 간접 민주정으로 바뀐 지금도 크게 다를 바 없다. 그런 뜻에서 소크라테스의 비판이 “민주적인 삶을 위해서 필요한 비판”이라는 칼 포퍼의 말에 일리가 있다.

확신에 따른 편향-맹목 경계를

폐허의 아고라에서는 부서지고 깨어져 오랜 시간 속에서 마모된 돌덩이들이 진짜다. 인간의 앎과 확신도 흔들리고 깨어지면서 세월의 시련을 견뎌낸 것만이 안전하다. 흔들림 없는 확신이 가장 위험하다.

조대호 연세대 철학과 교수

조대호 신화의 땅에서 만난 그리스 사상 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

초대석

구독

-

HBR insight

구독

-

오늘과 내일

구독

트렌드뉴스

-

1

[단독]‘부정청약’ 조사 끝나자마자 이혜훈 장남 분가

-

2

野 중진까지 “한동훈 제명 재고”에… 장동혁, 징계 10일 미뤄

-

3

서태평양 심해 속 고농도 희토류, 국내 과학자들이 찾았다

-

4

트럼프 ‘반도체 포고문’ 기습 발표…“결국 美 생산시설 지으란 것”

-

5

美 반도체 관세 ‘포고문’에… 정부, 삼성-SK 불러 긴급회의

-

6

月 500만원 벌어도 국민연금 안깎인다

-

7

靑 우상호-김병욱 이달 사퇴, 지방선거 출마 가닥

-

8

‘정년 65세 연장’ 합의 뒤 버스파업 철회… 시민만 볼모 돼

-

9

탄산음료 제쳤다…한국인 당 섭취식품 1위는 ‘이것’

-

10

[단독]“북미 현지화 K팝 아이돌 ‘캣츠아이’, 최대 장점은 유연성”

-

1

한동훈은 생각 없다는데…장동혁 “재심 기회 줄 것”

-

2

장동혁, 단식 돌입…“與, 공천헌금·통일교 특검 수용하라”

-

3

李대통령이 日서 신은 운동화는 75만원짜리…“수행비서 신발 빌려”

-

4

[송평인 칼럼]군 통수권자의 최소한의 자격

-

5

90분 최후진술 尹 “이런 바보가 쿠데타하나”… 책상치며 궤변

-

6

[사설]딱하고 민망했던 尹 최후진술

-

7

‘정년 65세 연장’과 맞바꾼 버스파업 철회…혈세로 비용 메워야

-

8

정청래 “약은 약사에게, 수사는 경찰에게”…수사-기소 완전분리 의지 밝혀

-

9

국힘 “이혜훈, 아들들 증여-병역 자료 제출 거부…청문회 무의미”

-

10

[단독]이혜훈 장남, 국토부 조사 끝나자마자 분가…“치밀한 수법”

트렌드뉴스

-

1

[단독]‘부정청약’ 조사 끝나자마자 이혜훈 장남 분가

-

2

野 중진까지 “한동훈 제명 재고”에… 장동혁, 징계 10일 미뤄

-

3

서태평양 심해 속 고농도 희토류, 국내 과학자들이 찾았다

-

4

트럼프 ‘반도체 포고문’ 기습 발표…“결국 美 생산시설 지으란 것”

-

5

美 반도체 관세 ‘포고문’에… 정부, 삼성-SK 불러 긴급회의

-

6

月 500만원 벌어도 국민연금 안깎인다

-

7

靑 우상호-김병욱 이달 사퇴, 지방선거 출마 가닥

-

8

‘정년 65세 연장’ 합의 뒤 버스파업 철회… 시민만 볼모 돼

-

9

탄산음료 제쳤다…한국인 당 섭취식품 1위는 ‘이것’

-

10

[단독]“북미 현지화 K팝 아이돌 ‘캣츠아이’, 최대 장점은 유연성”

-

1

한동훈은 생각 없다는데…장동혁 “재심 기회 줄 것”

-

2

장동혁, 단식 돌입…“與, 공천헌금·통일교 특검 수용하라”

-

3

李대통령이 日서 신은 운동화는 75만원짜리…“수행비서 신발 빌려”

-

4

[송평인 칼럼]군 통수권자의 최소한의 자격

-

5

90분 최후진술 尹 “이런 바보가 쿠데타하나”… 책상치며 궤변

-

6

[사설]딱하고 민망했던 尹 최후진술

-

7

‘정년 65세 연장’과 맞바꾼 버스파업 철회…혈세로 비용 메워야

-

8

정청래 “약은 약사에게, 수사는 경찰에게”…수사-기소 완전분리 의지 밝혀

-

9

국힘 “이혜훈, 아들들 증여-병역 자료 제출 거부…청문회 무의미”

-

10

[단독]이혜훈 장남, 국토부 조사 끝나자마자 분가…“치밀한 수법”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![‘히드라 머리 베기’ 같은 입법 만능주의[조대호 신화의 땅에서 만난 그리스 사상]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2021/05/07/106802227.1.jpg)

댓글 0