‘범죄의 여왕’ 애거사 크리스티, 조제실에서 시작된 추리의 세계

- 동아일보

-

입력 2026년 1월 16일 16시 18분

공유하기

글자크기 설정

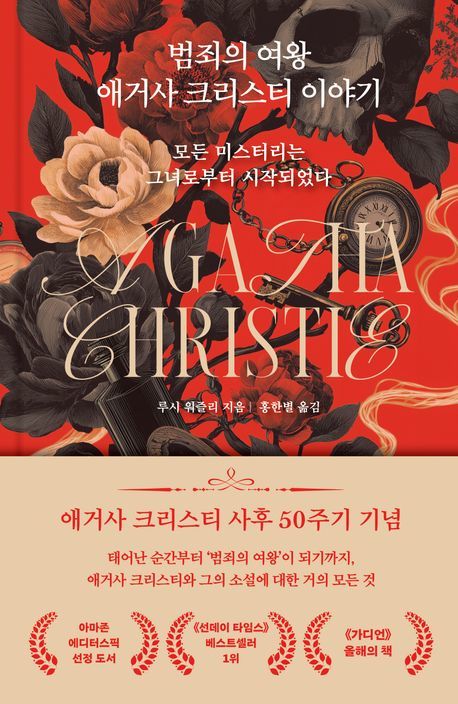

범죄의 여왕 애거사 크리스티 이야기/루시 워즐리 지음·홍한별 옮김/584쪽·3만 원/위즈덤하우스

애거사 크리스티(1890~1976)는 1914년 1차 세계대전 당시 전시 간호사로 일했다. 병원 약국에서 약제사 훈련도 받았다. 조제실에 들어온 처방전을 전부 처리하고 나면 다음 처방전 무더기가 들어올 때까지 기다리는 시간이 있었다. 그 짧은 사이를 이용해 애거사는 글을 썼다. 어느 날은 시를 썼다. 제목은 ‘조제실에서’. 지극히 평범한 공간에서 영감을 길어 올린 그의 글쓰기 방식이 잘 드러나는 장면이다.

신간은 영국의 대중 역사학자이자 BBC 다큐멘터리 진행자가 쓴 애거사 크리스티 전기다. ‘애거사 덕후’인 저자가 ‘추리소설의 여왕’의 출생부터 마지막 순간까지를 따라간다. 기록은 집요하다. 온갖 TMI(Too Much Information·너무 많은 정보)를 끌어모았달까. 애거사가 어떻게 캐릭터를 만들었는지, 어떤 배경에서 트릭을 떠올렸는지, 어떤 순간에 살해 수법을 결정했는지를 좇아간다.

애거사가 그려낸 가상의 세계는 그녀가 살던 현실과 닮아있다. 애거사는 정식 교육을 받지 못했다. 배운 사람들을 만나면 열등감을 느끼기도 했다. 그녀는 이런 감정을 작품 속 살인의 동기로 사용했다. 한 작품에서 여성 살인자는 이렇게 말한다.

1921년 영국에서 출간된 데뷔작 ‘스타일스 저택의 괴사건’의 살해 방식은 독약이다. 작품 속에는 여자 약제사 ‘신시아’가 등장한다. 모두 약제사 시절의 경험이 녹아 들었다. 애거사가 쓴 탐정소설 66권 가운데 41권에 독극물을 이용한 살인, 살인미수, 자살이 등장한다. 저자는 이처럼 애거사의 경험이 작품 속 어디에, 어떤 대사로 스며들었는지를 시간 순서대로 복원한다. 작가의 삶과 작품에 얽힌 사소한 정보와 일화들을 알고 나면 이미 읽은 작품도 새롭게 읽히게 된다.

책은 애거사 크리스티가 그 시대에 각광받을 수밖에 없었던 배경도 다각도로 짚어낸다. 탐정·범죄소설이라는 장르는 산업혁명을 거치며 영국인의 생활 터전이 농촌에서 도시로 옮겨가던 시기에 태어났다. 삶의 방식이 바뀌면서 새로운 공포와 신경증이 생겨났다. 예전에는 마을 사람 모두를 알고 지냈다. 도시에서는 이웃에 누가 사는지도 모른다. 과거에는 부모가 소개해 준 사람과 결혼했다. 이제는 다르다. 내가 선택한 이 사람을 정말 믿을 수 있을까. 하녀는? 의사는?

이에 대한 저자의 부연은 흥미롭다. 셜록 홈즈 소설에서는 범인이 희생자가 직접 아는 사람의 범위 밖에 있을 때가 많았다. 하지만 애거사 크리스티 소설에서는 살인범이 ‘믿었던’ 이들 가운데 한 명으로 밝혀질 때가 많다는 것. 애거사 크리스티는 한 시대의 불안을 가장 영리하게 이야기로 만든 작가인 셈이다.

하지만 그가 ‘범죄의 여왕’임을 잊지 말 것. 노트를 앞으로 넘기면 곧 온갖 독극물 목록이 등장한다. 벨라도나에서 추출한 알칼로이드, 스코폴라민브롬화수소산…. 작가이기 전에 한 사람으로서의 애거사에겐 일과 놀이의 경계가 없었다.

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

드론 수백대 줄지어…이란, 무기 터널 공개 ‘전쟁 능력’ 과시

-

2

돼지수육 본 김 여사 “밥 안 주시나요?”…싱가포르서 제주 음식 ‘감탄’

-

3

최민희 의원, ‘재명이네 마을’서 영구 강퇴 당했다

-

4

日대표팀 회식비, 최고 연봉 오타니가 아닌 최저 연봉 스가노가?

-

5

“합격, 연봉1억2000만원” 4분 뒤 “채용 취소합니다”…法, 부당 해고 판결

-

6

하메네이 제거하고 중국 오는 트럼프…시진핑 웃을 수 있나

-

7

기획예산처 장관 박홍근 지명…‘이화영 변호인’ 정일연, 권익위원장

-

8

‘침묵의 암살자’ B-2 폭격기, 폭탄 907kg 싣고 이란 훑었다

-

9

美 전투기 3대, ‘아군’ 쿠웨이트 방공망에 격추 “오인사격…파일럿 무사”

-

10

이란서 중국인 1명 사망…中외교부 “군사 행동 중단해야”

-

1

트럼프, 하메네이 제거… 더 거칠어진 ‘힘의 질서’

-

2

‘까불면 다친다’ 또 목격한 김정은… 核보유 더 집착 가능성

-

3

[김승련 칼럼]장동혁-한동훈, 알고 보면 운명공동체

-

4

李 “집 팔기 싫다면 두라, 이익-손실 정부가 정해”

-

5

드론 수백대 줄지어…이란, 무기 터널 공개 ‘전쟁 능력’ 과시

-

6

기획예산처 장관 박홍근 지명…‘이화영 변호인’ 정일연, 권익위원장

-

7

“日 국민 대부분은 韓에 ‘과거사’ 사과 당연하다고 생각”

-

8

[사설]‘사법개혁 3법’ 통과… 법집행자들의 良識으로 부작용 줄여야

-

9

[사설]美, 이란 하메네이 제거… 세계를 뒤흔든 난폭한 ‘힘의 시대’

-

10

검은 먹구름 뒤 ‘번쩍’, 땅이 무너졌다…이스라엘군, 공습 영상 공개

트렌드뉴스

-

1

드론 수백대 줄지어…이란, 무기 터널 공개 ‘전쟁 능력’ 과시

-

2

돼지수육 본 김 여사 “밥 안 주시나요?”…싱가포르서 제주 음식 ‘감탄’

-

3

최민희 의원, ‘재명이네 마을’서 영구 강퇴 당했다

-

4

日대표팀 회식비, 최고 연봉 오타니가 아닌 최저 연봉 스가노가?

-

5

“합격, 연봉1억2000만원” 4분 뒤 “채용 취소합니다”…法, 부당 해고 판결

-

6

하메네이 제거하고 중국 오는 트럼프…시진핑 웃을 수 있나

-

7

기획예산처 장관 박홍근 지명…‘이화영 변호인’ 정일연, 권익위원장

-

8

‘침묵의 암살자’ B-2 폭격기, 폭탄 907kg 싣고 이란 훑었다

-

9

美 전투기 3대, ‘아군’ 쿠웨이트 방공망에 격추 “오인사격…파일럿 무사”

-

10

이란서 중국인 1명 사망…中외교부 “군사 행동 중단해야”

-

1

트럼프, 하메네이 제거… 더 거칠어진 ‘힘의 질서’

-

2

‘까불면 다친다’ 또 목격한 김정은… 核보유 더 집착 가능성

-

3

[김승련 칼럼]장동혁-한동훈, 알고 보면 운명공동체

-

4

李 “집 팔기 싫다면 두라, 이익-손실 정부가 정해”

-

5

드론 수백대 줄지어…이란, 무기 터널 공개 ‘전쟁 능력’ 과시

-

6

기획예산처 장관 박홍근 지명…‘이화영 변호인’ 정일연, 권익위원장

-

7

“日 국민 대부분은 韓에 ‘과거사’ 사과 당연하다고 생각”

-

8

[사설]‘사법개혁 3법’ 통과… 법집행자들의 良識으로 부작용 줄여야

-

9

[사설]美, 이란 하메네이 제거… 세계를 뒤흔든 난폭한 ‘힘의 시대’

-

10

검은 먹구름 뒤 ‘번쩍’, 땅이 무너졌다…이스라엘군, 공습 영상 공개

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0