공유하기

나를 알아주는 이 위해서라면 죽음이 두려우랴

- 동아일보

-

입력 2022년 4월 28일 03시 00분

글자크기 설정

[한시를 영화로 읊다]〈37〉복수는 나의 것(1)

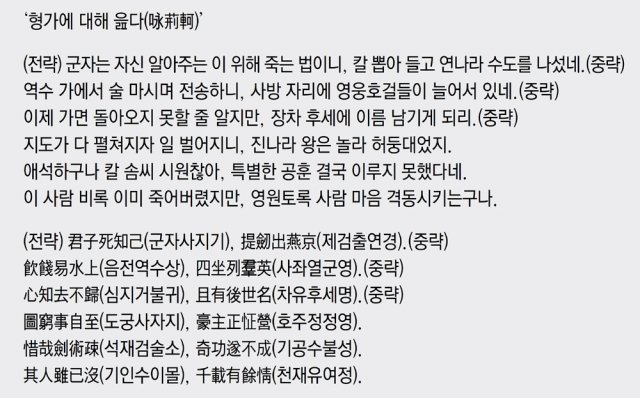

이마무라 쇼헤이와 박찬욱 감독은 동명의 영화 ‘복수는 나의 것’에서 각각 다른 방식으로 개인적 복수를 다뤘다. 사마천이 쓴 ‘자객열전’의 마지막을 장식하는 형가(荊軻)는 타인을 위해 복수에 나섰다. 도연명(陶淵明·365?∼427)은 이 사건에 주목해 다음 시를 썼다.

거사를 위해 형가는 진시황을 배신하고 망명한 번오기(樊於期) 장군의 목과 비옥한 연나라의 땅을 그린 지도를 미끼로 삼았다. 형가는 지도 속에 감춘 비수를 꺼내 휘둘렀지만 진시황의 옷소매만 잘랐을 뿐 진시황과 신하들의 칼에 죽음을 맞는다. 형가는 단순한 킬러가 아니었다. 자신을 알아주는 이를 위해 신의를 지킨 협객이었다. 시인은 형가의 서툰 검술을 안타까워하면서도 대의를 위해 죽음도 마다하지 않는 의기를 기렸다.

도연명 이전에도 여러 시인이 형가에 대해 읊었지만, 이 시처럼 형가의 복수에 공명한 경우는 찾기 힘들다. 당시 왕위를 찬탈하고 집권한 유유(劉裕)에 대한 시인의 복수심을 담았다는 해석도 있다. 은사(隱士·벼슬에서 물러나 숨어 사는 선비)로 알려진 시인의 또 다른 면모를 보여준다.(‘朱子語類’)

한시를 영화로 읊다 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

오늘과 내일

구독

-

컬처연구소

구독

-

강용수의 철학이 필요할 때

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

당뇨 의심 6가지 주요 증상…“이 신호 보이면 검사 받아야”

-

2

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

-

3

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

4

이준석, 장동혁 단식에 남미출장서 조기귀국…‘쌍특검 연대’ 지속

-

5

‘정의선 누나’ 정윤이, ‘F3 드라이버’ 아들의 매니저된 사연

-

6

‘건강 지킴이’ 당근, 효능 높이는 섭취법[정세연의 음식처방]

-

7

反美동맹국 어려움 방관하는 푸틴…“종이 호랑이” 비판 나와

-

8

취업 1년 늦은 ‘장백청’ 임금 7%↓…“日 잃어버린 세대 닮아가”

-

9

멀어졌던 정청래-박찬대, 5달만에 왜 ‘심야 어깨동무’를 했나

-

10

신정체제 흔들리자…하메네이 측, 코인 2조원 국외로 빼돌렸다

-

1

北침투 무인기 만들고 날린 건 ‘尹대통령실 출신들’이었다

-

2

단식 5일째 장동혁 “한계가 오고 있다…힘 보태달라”

-

3

송언석 “장동혁 단식 중단해야”…정청래 “단식 말고 석고대죄를”

-

4

김병기 “재심 신청않고 당 떠나겠다…동료에 짐 될수 없어”

-

5

파운드리 짓고 있는데…美 “메모리 공장도 지어라” 삼성-SK 압박

-

6

조국 “검찰총장이 얼마나 대단하다고 5급 비서관 두나”

-

7

“금융거래 자료조차 안냈다”…이혜훈 청문회 시작도 못하고 파행

-

8

한병도 “국힘, 조폭이 이탈한 조직원 보복하듯 이혜훈 공격”

-

9

단식 장동혁 “장미보다 먼저 쓰러지면 안돼”…김재원 ‘동조 단식’ 돌입

-

10

[김승련 칼럼]사라져 가는 직언, 한국 정치를 뒤튼다

트렌드뉴스

-

1

당뇨 의심 6가지 주요 증상…“이 신호 보이면 검사 받아야”

-

2

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

-

3

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

4

이준석, 장동혁 단식에 남미출장서 조기귀국…‘쌍특검 연대’ 지속

-

5

‘정의선 누나’ 정윤이, ‘F3 드라이버’ 아들의 매니저된 사연

-

6

‘건강 지킴이’ 당근, 효능 높이는 섭취법[정세연의 음식처방]

-

7

反美동맹국 어려움 방관하는 푸틴…“종이 호랑이” 비판 나와

-

8

취업 1년 늦은 ‘장백청’ 임금 7%↓…“日 잃어버린 세대 닮아가”

-

9

멀어졌던 정청래-박찬대, 5달만에 왜 ‘심야 어깨동무’를 했나

-

10

신정체제 흔들리자…하메네이 측, 코인 2조원 국외로 빼돌렸다

-

1

北침투 무인기 만들고 날린 건 ‘尹대통령실 출신들’이었다

-

2

단식 5일째 장동혁 “한계가 오고 있다…힘 보태달라”

-

3

송언석 “장동혁 단식 중단해야”…정청래 “단식 말고 석고대죄를”

-

4

김병기 “재심 신청않고 당 떠나겠다…동료에 짐 될수 없어”

-

5

파운드리 짓고 있는데…美 “메모리 공장도 지어라” 삼성-SK 압박

-

6

조국 “검찰총장이 얼마나 대단하다고 5급 비서관 두나”

-

7

“금융거래 자료조차 안냈다”…이혜훈 청문회 시작도 못하고 파행

-

8

한병도 “국힘, 조폭이 이탈한 조직원 보복하듯 이혜훈 공격”

-

9

단식 장동혁 “장미보다 먼저 쓰러지면 안돼”…김재원 ‘동조 단식’ 돌입

-

10

[김승련 칼럼]사라져 가는 직언, 한국 정치를 뒤튼다

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0