공유하기

[Culture]24년 만에 돌아온 골판지 화가

- 동아닷컴

글자크기 설정

이자경 씨 내달 25일까지 개인전

소년처럼 짧게 깍은 머리는 희끗희끗한데 날렵한 체구에서 나이를 읽기 힘들다. 말과 행동은 절제돼 있으나 대화를 나누면 마음의 여린 결이 엿보인다.

서울대에서 서양화를 전공한 뒤 프랑스 정부의 국비 유학생으로 뽑혀 1969년 파리로 건너갔다 정착한 재불화가 이자경 씨(66). 5월25일까지 서울 서초구 양재동 ‘아틀리에 705’(02-572-8399)에서 열리는 전시를 위해 서울을 찾은 그는 조금 긴장한 표정이다. 86년 가나화랑 전시 이후 한국에서 처음 갖는 개인전이기 때문이다. 그도, 고국도 무심했다.

초기작에서 신작까지 선보인 전시에선 소재가 눈길을 끈다. 72년 스튜디오가 불에 타는 시련을 겪은 작가는 새 화실에서 뜯어진 이사용 종이 박스를 우연히 발견한다. 골판지의 ‘상처’에서 아름다움을 찾아낸 작가는 그때 이후 골판지 작업에 매달려 왔다.

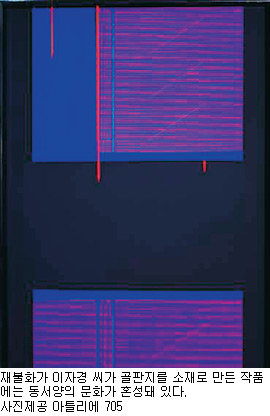

올록볼록한 골판지를 자르고 색칠하고 나무를 덧대 완성한 작품에는 평면과 입체의 느낌이 살아있다. 빨강과 파랑, 빨강과 초록, 노랑과 파랑 등 골판지에 덧입힌 물감은 반복적인 선을 따라 빛과 그림자 효과를 확장시킨다. 직선으로 이어진 화면에선 엄숙함 보다 선과 면의 조화로 인해 율동감이 물결친다. 이밖에 캔버스 위에 작은 오브제들이 흐트러져 있거나 질서정연하게 배열된 네모 중 한 개가 대열을 이탈한 작품에선 자유분방함이 느껴진다. 꼼꼼하고 완성도가 높은 작업이다.

그의 작품은 극과 극이 대립하지 않고 공존하면서 울림을 남긴다. 기하학적 구성에 선명한 색상을 결합한 작품에선 동서양 문화가 사이좋게 서로에게 스며든다. 서구적이면서 동양적 분위기를 풍긴다. 화려하면서도 정적이며, 조형적 질서 안에 불규칙성이 녹아있다.

“한국에서 산 시간보다 훨씬 긴 시간을 유럽에서 보냈다. 어쩔 수 없이 두 문화의 융합에서 나오는 요소들이다. 내가 굳이 주장하지 않아도 작품에서 한국적인 면이 드러나는 것 같다.”

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

3

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프, 연준 의장에 ‘쿠팡 이사’ 케빈 워시 지명

-

6

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

7

AG 동메달 딴 럭비선수 윤태일, 장기기증으로 4명에 새 삶

-

8

트럼프, 친구 사위를 연준 의장에…‘금리인하 옹호’ 코드 딱 맞아

-

9

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

10

고이즈미에 탁구 실력 뽐낸 안규백 “매일 칩니다”

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

-

10

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

3

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프, 연준 의장에 ‘쿠팡 이사’ 케빈 워시 지명

-

6

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

7

AG 동메달 딴 럭비선수 윤태일, 장기기증으로 4명에 새 삶

-

8

트럼프, 친구 사위를 연준 의장에…‘금리인하 옹호’ 코드 딱 맞아

-

9

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

10

고이즈미에 탁구 실력 뽐낸 안규백 “매일 칩니다”

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

-

10

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0