공유하기

[문학예술]바람과 함께 돌아오다

-

입력 2008년 5월 10일 02시 58분

글자크기 설정

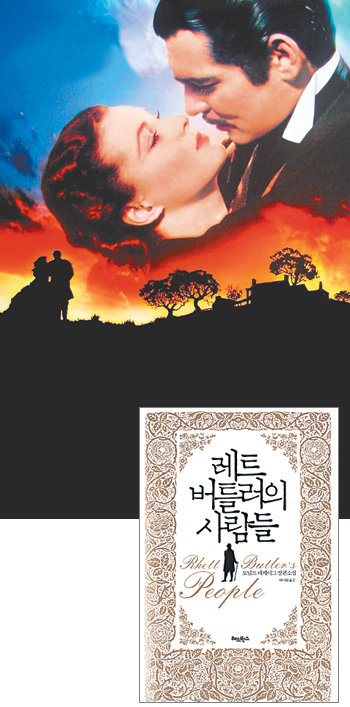

◇레트 버틀러의 사람들/도널드 매케이그 지음·박아람 옮김/696쪽·1만4800원·레드박스

‘바람과 함께 사라지다(Gone with the wind).’

마거릿 미첼이 지은 불멸의 고전. 그리고 빅터 플레밍 감독의 영화. 미국 남북전쟁을 배경으로 한 바람은 가히 엄청났다. “내일은, 내일의 태양이 떠오른다(After all, tomorrow is another day).” 스칼릿 오하라 혹은 비비안 리는 그렇게 세상에 지지 않는 해가 됐다.

그리고 한 사람. “솔직히, 내 알 바 아니오(Frankly, my dear, I don't give a damn).” 두루마기 휴지만 한 스칼릿의 허리를 90도로 꺾어 넘기고 키스를 퍼붓던. 짙은 검은 눈동자, 레트 버틀러. 이 책은 그를 중심으로 다시 본 ‘바람과 함께 사라지다’이다.

번외편 소설이지만 나름 권위는 있다. 1991년 알렉산드라 리플리의 ‘스칼릿’ 이후 마거릿 미첼 위원회가 공식적으로 인정한 두 번째 작품이다. 대중적 인기에 비해 비평가들의 혹평을 받았던 스칼릿과 달리 “현지에서 상업적 비평적으로 모두 좋은 찬사”(김성곤 서울대 교수)를 거뒀다는 평가다.

작가는 먼저 레트의 어린 시절부터 복원한다. 사우스캐롤라이나 대부호 랭스턴 버틀러의 큰아들은 줄곧 말썽쟁이였다. 수백 명의 노예를 엄격히 관리하는 엄한 아버지 방식을 따르지 않았다. 사람이 어떻게 사람을 짐승처럼 부리나. 자신이 친구로 여기던 노예 윌이 매 맞아 죽은 뒤론 더욱 엇나갔다. 육군사관학교를 때려치우고 가족과도 등진다.

특유의 모험심과 추진력으로 사업에 성공한 레트. 우연히 조지아 주의 한 파티에 갔다가 그녀, 스칼릿 오하라를 만난다. “대단한 미인은 아니었다. 턱은 뾰족하고 입은 지나치다 싶을 정도로 굳게 다물고 있었다. 아주 짧은 순간, 그녀의 당황한 초록색 눈이 레트의 검은 눈과 마주쳤다.” 그리고 레트는 평생의 사랑에 빠진다.

‘레트 버틀러의 사람들’은 재밌다. 소설 원작이, 그리고 영화 장면이 그대로 이어져 펼쳐진다. 어색하거나 갸우뚱할 틈도 없다. 기존 등장인물의 성격을 전혀 훼손하지 않는다. 마거릿 미첼이 직접 썼어도 이랬을 거야 싶을 정도다.

원작에는 없던 여동생 ‘로즈메리 버틀러’의 존재도 흥미롭다. 스칼릿이 걸어간 삶의 궤적과 거울처럼 닮은 인생. 사랑했던 사람은 다른 여인과 결혼하고, 마음에도 없이 결혼했다 뒤늦게 사랑을 깨닫는다(딸이 죽는 것까지 똑같다). 역경 속에서 세상을 배워 나가는 그녀의 모습에 레트와 스칼릿이 중첩되며 생동감 있는 캐릭터로 자리매김한다.

하지만 이 자연스러움, 소설의 한계이기도 하다. 모든 게 ‘예상 가능’하다. “와, 이럴 수가”보단 “흠, 그랬겠지”의 반응. 때문에 원작 이후 스토리가 꽤 진행되는데도―레트와 스칼릿이 다시 만나게 될지 너무나 궁금했음에도― 후일담마냥 살짝 밋밋하다.

그렇다고 너무 실망할 필요는 없다. 레트 버틀러와 스칼릿 오하라를 다시 만나는 것만으로도 책의 가치는 충분하다. 멋진 고전은 몇 번을 읽어도 질리지 않는다. 그걸 새롭게 보여 준다는데 누가 거부하겠나. 원제 ‘Rhett Butler's People’(2007).

정양환 기자 ray@donga.com

스타일 >

-

사설

구독

-

정경아의 퇴직생활백서

구독

-

청계천 옆 사진관

구독

트렌드뉴스

-

1

‘까불면 다친다’ 또 목격한 김정은… 核보유 더 집착 가능성

-

2

검은 먹구름 뒤 ‘번쩍’, 땅이 무너졌다…이스라엘군, 공습 영상 공개

-

3

“이란, 몇달내 핵무기 12개 만들 수준”… 트럼프, 협상중 기습 공격

-

4

美중부사령부 “링컨호 멀쩡히 작전 중…이란 미사일 근처도 못 왔다”

-

5

175일만에 만난 대통령과 제1야당 대표…악수만 했다

-

6

북한, 러시아에 3만 3000여개 컨테이너 보냈다…탄알 등 군수 물자 추정

-

7

트럼프 “모든 목표 달성 때까지 이란 공격…미군 죽음 복수할 것”

-

8

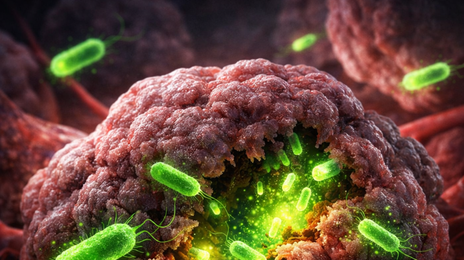

항암제 안 닿는 ‘암의 심장부’…박테리아가 침투해 무너뜨린다

-

9

트럼프, 하메네이 제거… 더 거칠어진 ‘힘의 질서’

-

10

CIA “28일 오전 수뇌회의, 하메네이 온다”… 해뜬뒤 이례적 공습

-

1

트럼프, 하메네이 제거… 더 거칠어진 ‘힘의 질서’

-

2

北 “이란 공격은 후안무치 불량배적 행태…용납 못 해” 美-이스라엘 비난

-

3

[김승련 칼럼]장동혁-한동훈, 알고 보면 운명공동체

-

4

하메네이 딸-사위도 사망…美 ‘단 하루’ 공습에 36년 독재 끝났다

-

5

李 “집 팔기 싫다면 두라, 이익-손실 정부가 정해”

-

6

‘까불면 다친다’ 또 목격한 김정은… 核보유 더 집착 가능성

-

7

175일만에 만난 대통령과 제1야당 대표…악수만 했다

-

8

장동혁 “오피스텔, 보러도 안 와”…정청래 “부럽다, 난 0주택”

-

9

검은 먹구름 뒤 ‘번쩍’, 땅이 무너졌다…이스라엘군, 공습 영상 공개

-

10

李대통령 “국민 여러분 전혀 걱정 않으셔도…일상 즐기시길”

트렌드뉴스

-

1

‘까불면 다친다’ 또 목격한 김정은… 核보유 더 집착 가능성

-

2

검은 먹구름 뒤 ‘번쩍’, 땅이 무너졌다…이스라엘군, 공습 영상 공개

-

3

“이란, 몇달내 핵무기 12개 만들 수준”… 트럼프, 협상중 기습 공격

-

4

美중부사령부 “링컨호 멀쩡히 작전 중…이란 미사일 근처도 못 왔다”

-

5

175일만에 만난 대통령과 제1야당 대표…악수만 했다

-

6

북한, 러시아에 3만 3000여개 컨테이너 보냈다…탄알 등 군수 물자 추정

-

7

트럼프 “모든 목표 달성 때까지 이란 공격…미군 죽음 복수할 것”

-

8

항암제 안 닿는 ‘암의 심장부’…박테리아가 침투해 무너뜨린다

-

9

트럼프, 하메네이 제거… 더 거칠어진 ‘힘의 질서’

-

10

CIA “28일 오전 수뇌회의, 하메네이 온다”… 해뜬뒤 이례적 공습

-

1

트럼프, 하메네이 제거… 더 거칠어진 ‘힘의 질서’

-

2

北 “이란 공격은 후안무치 불량배적 행태…용납 못 해” 美-이스라엘 비난

-

3

[김승련 칼럼]장동혁-한동훈, 알고 보면 운명공동체

-

4

하메네이 딸-사위도 사망…美 ‘단 하루’ 공습에 36년 독재 끝났다

-

5

李 “집 팔기 싫다면 두라, 이익-손실 정부가 정해”

-

6

‘까불면 다친다’ 또 목격한 김정은… 核보유 더 집착 가능성

-

7

175일만에 만난 대통령과 제1야당 대표…악수만 했다

-

8

장동혁 “오피스텔, 보러도 안 와”…정청래 “부럽다, 난 0주택”

-

9

검은 먹구름 뒤 ‘번쩍’, 땅이 무너졌다…이스라엘군, 공습 영상 공개

-

10

李대통령 “국민 여러분 전혀 걱정 않으셔도…일상 즐기시길”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[스타일]'비대칭형' 헤어컷…중성미가 찰랑 찰랑](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2002/01/17/6845660.1.jpg)