공유하기

[소설]큰바람 불고 구름 일더니<595>卷七. 烏江의 슬픈 노래

-

입력 2005년 10월 25일 03시 16분

글자크기 설정

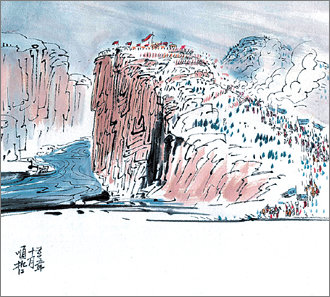

광무간(廣武澗)이란 골짜기를 사이에 두고 깎아지른 듯한 절벽으로 마주 보고 있는 두 봉우리 중에 먼저 자리를 잡고 진채를 얽기 시작한 것은 한군이었다. 오창과 이어진 서(西)광무에 자리 잡은 한군은 엄청난 물력(物力)을 들여 그 봉우리를 순식간에 든든한 요새로 만들어 놓았다. 패왕이 이끄는 초나라 군사들의 사나움과 날램을 몇 번이고 뼈저리게 맛본 뒤라서 그런지 튼튼하면서도 빈틈없는 야전축성(野戰築城)이었다.

서광무의 동쪽은 깎아지른 듯한 벼랑으로 되어 있고, 벼랑 아래는 변수((변,판)水)란 개울물이 흘렀다. 그리고 백 걸음 저쪽에는 동(東)광무가 솟아 있는데, 그 역시 서광무와 마주 보는 면은 깎아지른 듯한 벼랑이었다. 이에 한군은 서광무의 동쪽을 빼고는 세 면 모두 녹각(鹿角)과 목책(木柵)을 겹겹이 세우고, 필요한 곳에는 다시 바위로 성곽까지 쌓아 적의 공격에 대비했다. 일을 마치고 보니 어지간한 산성(山城)보다 더 든든했는데, 실제로도 뒷날 그곳 사람들은 그런 한군의 진채 터를 한성(漢城)이라 불렀다.

패왕 항우가 이끄는 초나라 군사들이 서광무의 한군 진채로 몰려든 것은 그 모든 채비가 끝난 사흘 뒤였다. 먼저 광무간의 깎아지른 듯한 절벽을 본 패왕은 서광무의 서쪽 경사면으로 대군을 몰았다. 하지만 계포가 걱정한 대로, 그쪽 비탈은 가파르지 않은 만큼이나 한군 쪽의 대비가 잘되어 있었다. 촘촘한 녹각과 목책이 앞을 막고, 어렵게 그것들을 타 넘으면 다시 돌로 쌓은 성곽이 솟아 있는 식이었다. 원래 그 봉우리 발치에 있던 산성과 혈창(穴倉) 주변에 둘러 있는 누벽(壘壁)도 봉우리 위의 진채를 지키는 데는 한몫을 단단히 했다.

그러나 그 무엇보다 초나라 군사들을 괴롭힌 것은 싸우기에 너무도 불리한 지형이었다. 서쪽 비탈이 가파르지 않다고 하지만 깎아지른 듯한 절벽인 동쪽 면보다 낫다는 뜻이지, 결코 힘들지 않고 밀고 올라갈 수 있는 것은 아니었다. 아래에서 쳐 올라가는 초나라 군사들은 창칼만 끌고 가기에도 숨이 차는데, 위에서 막고 있는 한나라 군사들은 들고 있던 통나무만 슬그머니 내려놓아도 그대로 무시무시한 병기가 되어 비탈을 기어오르는 초나라 군사들을 쓸어내렸다.

그래도 패왕은 사흘이나 더 군사들을 서광무 꼭대기로 몰아대다가 죽고 다치는 군사들이 늘어가자 하는 수 없이 군사를 물렸다. 한군이 굴려 대는 바위나 통나무가 닿지 않을 평지에 잠시 진채를 내리게 한 패왕이 오랜만에 장수들을 군막으로 불러 모았다.

“어떻게 하면 좋겠는가?”

금세 터질 듯한 얼굴로 패왕이 여러 장수를 돌아보며 물었다. 좀체 남에게 묻는 법이 없던 패왕이라 장수들이 놀랍다는 듯 서로를 바라보며 대답을 머뭇거렸다. 그래도 아직 패왕에게 제 속을 털어놓는 몇 안 되는 사람들 가운데 하나인 용저가 받았다.

“아무래도 계포 선생이 말한 대로 우리 또한 동광무에 진채를 얽는 수밖에 없을 듯합니다. 거기서 광무간을 사이에 두고 적을 내려다보면서 변화를 기다리는 게 어떻겠습니까?”

글 이문열

큰바람 불고 구름 일더니 >

-

횡설수설

구독

-

현장속으로

구독

-

금융팀의 뱅크워치

구독

트렌드뉴스

-

1

‘뱃살 쏘옥’ 빼는 과학적으로 입증된 유일한 방법?

-

2

[단독]“물건 보냈는데 돈 안와”… 국제정세 불안에 수출대금 8000억 떼일 위기

-

3

[단독]정부, 석유화학 이어 배터리 구조조정 시사

-

4

“정치살인” “尹사형 구형에 한동훈 죽어”…여권, ‘韓제명’ 국힘 비판

-

5

택배기사 주5일제 해봤더니…“일감 몰려 더 힘들다”

-

6

서울 버스, 오늘 첫차부터 정상운행…노사, 임금 2.9% 인상 합의

-

7

[사설]‘대선 후보 날치기 교체’ 떠올리게 한 한밤 한동훈 기습 제명

-

8

정동영, 北에 ‘무인기 사과’ 시사에…위성락 “사실 파악이 먼저”

-

9

국힘 윤리위, 한동훈 제명 결정…장동혁호 ‘뺄셈 정치’ 가나

-

10

[송평인 칼럼]군 통수권자의 최소한의 자격

-

1

정동영, 北에 ‘무인기 사과’ 시사에…위성락 “사실 파악이 먼저”

-

2

특검 “尹, 권력욕 위해 계엄… 전두환보다 더 엄정 단죄해야”

-

3

국힘 윤리위, 한동훈 제명 결정…장동혁호 ‘뺄셈 정치’ 가나

-

4

한동훈 “허위조작 제명은 또다른 계엄…장동혁, 날 찍어내려는 것”

-

5

“정치살인” “尹사형 구형에 한동훈 죽어”…여권, ‘韓제명’ 국힘 비판

-

6

한동훈, 재심 대신 ‘징계 효력정지’ 법적 대응…“절차 위법 심각”

-

7

[단독]특검, 보안 유지하려 ‘사형-무기징역’ 논고문 2개 써놨다

-

8

[사설]특검, 尹 사형 구형… 끝까지 반성은 없었다

-

9

[단독]김경 “1억원 줄때, 강선우도 함께 있었다” 자수서

-

10

차 창문 내리자 또 다가와 손잡아…다카이치 ‘극진한 환송’

트렌드뉴스

-

1

‘뱃살 쏘옥’ 빼는 과학적으로 입증된 유일한 방법?

-

2

[단독]“물건 보냈는데 돈 안와”… 국제정세 불안에 수출대금 8000억 떼일 위기

-

3

[단독]정부, 석유화학 이어 배터리 구조조정 시사

-

4

“정치살인” “尹사형 구형에 한동훈 죽어”…여권, ‘韓제명’ 국힘 비판

-

5

택배기사 주5일제 해봤더니…“일감 몰려 더 힘들다”

-

6

서울 버스, 오늘 첫차부터 정상운행…노사, 임금 2.9% 인상 합의

-

7

[사설]‘대선 후보 날치기 교체’ 떠올리게 한 한밤 한동훈 기습 제명

-

8

정동영, 北에 ‘무인기 사과’ 시사에…위성락 “사실 파악이 먼저”

-

9

국힘 윤리위, 한동훈 제명 결정…장동혁호 ‘뺄셈 정치’ 가나

-

10

[송평인 칼럼]군 통수권자의 최소한의 자격

-

1

정동영, 北에 ‘무인기 사과’ 시사에…위성락 “사실 파악이 먼저”

-

2

특검 “尹, 권력욕 위해 계엄… 전두환보다 더 엄정 단죄해야”

-

3

국힘 윤리위, 한동훈 제명 결정…장동혁호 ‘뺄셈 정치’ 가나

-

4

한동훈 “허위조작 제명은 또다른 계엄…장동혁, 날 찍어내려는 것”

-

5

“정치살인” “尹사형 구형에 한동훈 죽어”…여권, ‘韓제명’ 국힘 비판

-

6

한동훈, 재심 대신 ‘징계 효력정지’ 법적 대응…“절차 위법 심각”

-

7

[단독]특검, 보안 유지하려 ‘사형-무기징역’ 논고문 2개 써놨다

-

8

[사설]특검, 尹 사형 구형… 끝까지 반성은 없었다

-

9

[단독]김경 “1억원 줄때, 강선우도 함께 있었다” 자수서

-

10

차 창문 내리자 또 다가와 손잡아…다카이치 ‘극진한 환송’

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[소설]큰바람 불고 구름 일더니卷七. 烏江의 슬픈 노래](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

![[횡설수설/우경임]앞삼겹, 돈차돌, 뒷삼겹](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133159607.3.thumb.jpg)

댓글 0