공유하기

[소설]8월의 저편 206…몽달 귀신 (8)

-

입력 2002년 12월 25일 18시 57분

글자크기 설정

“비가 오는갑다…”

“그렇네예…”

“안 잤더나…몸에 안 좋다”

“…강에 떨어졌나…”

남편의 말에 희미하게 남아 있던 수면의 가능성이 지워졌다. 맥박이 빨라지고 태아가 응어리처럼 딱딱해지기 시작했다. 이 집안에서 잠자고 있는 사람은 아마도 도련님뿐일 것이다. 왜 난데없이 밤을 주우러 간 것일까? 밤은 내가 좋아하는 거라서, 나를 기쁘게 해주려고? 이 부근에 밤나무 숲이 있는 곳은 용두산 북쪽, 그곳은 벼랑에다 그 아래는 물도 깊은데…하지만, 소원이는 수영도 잘 하고…인혜의 뇌리에 하얀 여자 그림자가 되살아났다. 그건, 아가씨가 아니었어, 내가 정신이 없어서 잘못 본 거야, 아가씨는 꼭 돌아올 거야.

다녀왔습니다.

어서오이소.

돌아와, 제발 부탁이니까, 돌아와 줘. 하느님 이렇게 빕니다, 우리 아가씨가 무사히 돌아오게 해주세요, 제발 부탁합니다.

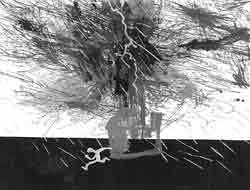

번개가 번쩍 빛나고 쾅하는 소리가 울렸다. 우레가 우르릉우르릉 소리를 끌고 다니며 바람을 몰아세우고, 그 손을 도끼처럼 내리찍었다. 쾅! 집 전체가 오그라들고 유리창이 덜컹덜컹 떨었다.

“찾으러 나가봐야겠다” 우철은 이불 끝을 들어올리고 윗몸을 일으켰다.

“당신, 조심 하이소”

인혜는 누운 채 저고리 고름을 매고 바지춤을 여미고 발목에 대님을 말아 묶는 남편을 지켜보았다.

“눈 좀 붙이고 쉬어라. 그리고 어머님 절대 밖으로 못나가게 하고, 강물이 불어서 위험하다”

남편이 건넌방에서 나가자 잠시 후 쏴∼쏴∼하고 지면을 때리는 빗소리가 들렸다. 인혜는 불안과 공포로 기진맥진해 있었다. 그럴 수만 있다면 남편의 허리를 껴안고 아무 생각 않고 자고 싶었지만, 남편은 비바람 속으로 나가버렸다. 이 비바람 속 어딘가에 있을 여동생을 찾아서. 인혜는 두 손을 옆에 대고 조금씩 몸을 일으키고 경대 앞으로 기어갔다. 그리고는 어둠 속에서 머리를 올리고 비녀를 꽂았다. 정신차려, 너의 할일은 아침밥을 짓는 거야. 맛있는 아침밥을 짓는 것.

이라크 파병 : 보상 >

-

오늘의 운세

구독

-

K-TECH 글로벌 리더스

구독

-

강인욱 세상만사의 기원

구독

트렌드뉴스

-

1

美, 이란 정밀 타격후 대규모 공격 검토… 韓대사관 ‘교민 철수령’

-

2

전현무 “고인에 예 다하지 못했다”…칼빵 발언 사과

-

3

“재명이네 마을은 TK에 있나”…정청래 강퇴에 與지지층 분열

-

4

與 “국힘 반대로 충남-대전 통합 무산 위기”… 지방선거 변수 떠올라

-

5

남창희 9세 연하 신부, 무한도전 ‘한강 아이유’였다

-

6

서로 껴안은 두 소년공, 대통령 되어 만났다

-

7

‘1000억대 자산’ 손흥민이 타는 車 뭐길래…조회수 폭발

-

8

이준석·전한길 ‘부정선거 토론’ 27일 생중계…李 “도망 못갈것”

-

9

‘관세 위법’ 후폭풍… 美 핵잠 협상단 방한 미뤄

-

10

美 “5개월 뒤 122조 필요 없게 될 것”…韓 “미국과 우호적인 협의 이어나갈 것”

-

1

‘인사 청탁 문자’ 논란 김남국, 민주당 대변인에 임명

-

2

이준석·전한길 ‘부정선거 토론’ 27일 생중계…李 “도망 못갈것”

-

3

경찰·검찰·소방·해경·산림…‘민생치안 5청장 공석’ 초유의 사태

-

4

장동혁 “내 이름 파는 사람, 공천 탈락시켜달라”

-

5

조희대 “與, 사법제도 틀 근본적으로 바꿔…국민에 직접 피해”

-

6

[천광암 칼럼]장동혁은 대체 왜 이럴까

-

7

與의원 105명 참여 ‘공취모’ 출범…친명 결집 지적에 김병주 이탈도

-

8

李 “한국과 브라질, 룰라와 나, 닮은게 참으로 많다”

-

9

“재명이네 마을은 TK에 있나”…정청래 강퇴에 與지지층 분열

-

10

李 “부동산 정상화, 계곡 정비보다 쉽다…정부에 맞서지 말라”

트렌드뉴스

-

1

美, 이란 정밀 타격후 대규모 공격 검토… 韓대사관 ‘교민 철수령’

-

2

전현무 “고인에 예 다하지 못했다”…칼빵 발언 사과

-

3

“재명이네 마을은 TK에 있나”…정청래 강퇴에 與지지층 분열

-

4

與 “국힘 반대로 충남-대전 통합 무산 위기”… 지방선거 변수 떠올라

-

5

남창희 9세 연하 신부, 무한도전 ‘한강 아이유’였다

-

6

서로 껴안은 두 소년공, 대통령 되어 만났다

-

7

‘1000억대 자산’ 손흥민이 타는 車 뭐길래…조회수 폭발

-

8

이준석·전한길 ‘부정선거 토론’ 27일 생중계…李 “도망 못갈것”

-

9

‘관세 위법’ 후폭풍… 美 핵잠 협상단 방한 미뤄

-

10

美 “5개월 뒤 122조 필요 없게 될 것”…韓 “미국과 우호적인 협의 이어나갈 것”

-

1

‘인사 청탁 문자’ 논란 김남국, 민주당 대변인에 임명

-

2

이준석·전한길 ‘부정선거 토론’ 27일 생중계…李 “도망 못갈것”

-

3

경찰·검찰·소방·해경·산림…‘민생치안 5청장 공석’ 초유의 사태

-

4

장동혁 “내 이름 파는 사람, 공천 탈락시켜달라”

-

5

조희대 “與, 사법제도 틀 근본적으로 바꿔…국민에 직접 피해”

-

6

[천광암 칼럼]장동혁은 대체 왜 이럴까

-

7

與의원 105명 참여 ‘공취모’ 출범…친명 결집 지적에 김병주 이탈도

-

8

李 “한국과 브라질, 룰라와 나, 닮은게 참으로 많다”

-

9

“재명이네 마을은 TK에 있나”…정청래 강퇴에 與지지층 분열

-

10

李 “부동산 정상화, 계곡 정비보다 쉽다…정부에 맞서지 말라”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개