공유하기

[미술]한지작가 전광영 "변하지 않는 예술은 죽음"

-

입력 2002년 4월 2일 17시 26분

글자크기 설정

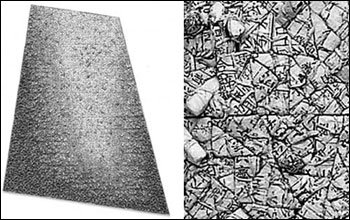

전광영의 '집합(Aggregation)'과 세부모습(오른쪽)

한지 작가 전광영(58·사진)의 ‘절박한 변신’이 요즘 화랑가의 화제다. 예상 밖의 변신이기 때문이다. 1994년부터 독특한 한지 작업을 시작해 90년대말부터 국내외에서 호평을 받아온 전씨.

‘잘 나가는’ 작가가 ‘잘 나가는’ 작품의 성향을 10년도 되지 않아 바꾼다는 것은 사실 모험이 아닐 수 없다.

그의 변신을 보여주는 개인전 ‘집합(Aggregation)’이 27일까지 서울 종로구 소격동 국제갤러리에서 열린다. 전시작은 한지 작품 ‘집합’ 연작.

그러나 이 작품은 지금까지의 작품과 확연히 다르다. 모양과 색이 완전히 변했다. 그렇다보니 작품은 완전히 새로운 분위기. 그 변모가 미술계를 놀라게 한 것이다.

전시작은 기본적으로는 기존 작품과 동일한 방식으로 제작된다. 스티로플을 작은 삼각형 모양으로 자른 뒤 옛날 활자 글씨가 인쇄된 한지로 싸고 이를 다시 한지 끈으로 묶는다. 그것들 수천개를 화면 틀 속에 차곡차곡 붙여넣는다. 이것들은 서로 맞물리고 포개지고 더러는 화면 밖으로 삐죽 튀어나오면서 색다르고 독특한 화면을 연출한다.

작품을 보면 작가의 주도면밀 꼼꼼함에 놀란다. 작품은 탄력이 넘치고 변화무쌍하다. 아울러 한지의 독특한 질감과 어울리면서 묘한 매력을 발산한다.

1994년 이같은 작업을 시작한 이래 지금까지의 작품은 화면이 사각형이었다. 그리고 한지색 그대로였다. 그러나 이번 전시작은 다르다. 일단 기존의 경직된 사각형의 틀을 깼다. 부채꼴이나 사다리꼴 반달형 혹은 불규칙한 사각형 등으로 다양하게 변화시켰다. 작품틀은 곡선과 직선이 조화를 이루면서 역동적 이미지를 보여준다.

모양에 그치지 않고 색도 넣었다. 감청색 쪽빛 비색 치자빛 등 은은하면서고 화사한 전통 염료로 염색한 것이다. 작품 당 수천개에 달하는 삼각형 한지스트로플 조각을 일일이 물들인 뒤 틀 안에 붙인 것이다. 가장자리는 진하고 안쪽은 연하다. 바깥에서 안쪽으로 흐려져가는 색의 변화가 부드럽고 낭만적으로 다가온다. 멀리서 보면 물결치는 색의 파장에 마음이 시원해진다. 가까이서 보면 색상의 세밀한 변화에 놀라지 않을 수 없다.

물론 그의 변신을 놓고 호오(好惡) 의견도 다양하다. 생동감 역동감이 돋보인다는 긍정적인 시선도 있고, 모양이 불규칙해지고 색이 들어감으로써 품격을 상실했다는 견해도 있다.

그래도 작가의 생각은 오직 하나.

“좌우간 변해야 산다. 이번의 변화에 대해 혹평을 받아도 좋다. 그 혹평을 극복해야 큰 작가가 된다고 본다. ‘똑같은 작품, 크기만 다르게 만들었네’ 하는 소리를 듣는 것이 제일 싫다. ”

그는 10월부터 내년초까지 미국 조지아주의 콜럼버스미술관, 뉴욕의 미셸 로젠필드 갤러리와 킴 포스터 갤러리 등에서 개인전을 열고 자기 변신에 대한 미국 미술계의 평가를 기다릴 계획이다. 02-735-8449

이광표기자 kplee@donga.com

트렌드뉴스

-

1

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

2

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

3

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

6

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

-

7

‘사법농단’ 양승태 징역 6개월-집유 1년…1심 무죄 뒤집혔다

-

8

“일찍 좀 다녀” 행사장서 호통 들은 장원영, 알고보니…

-

9

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

10

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

3

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

6

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

7

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

8

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

9

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

10

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

트렌드뉴스

-

1

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

2

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

3

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

6

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

-

7

‘사법농단’ 양승태 징역 6개월-집유 1년…1심 무죄 뒤집혔다

-

8

“일찍 좀 다녀” 행사장서 호통 들은 장원영, 알고보니…

-

9

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

10

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

3

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

6

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

7

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

8

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

9

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

10

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개