공유하기

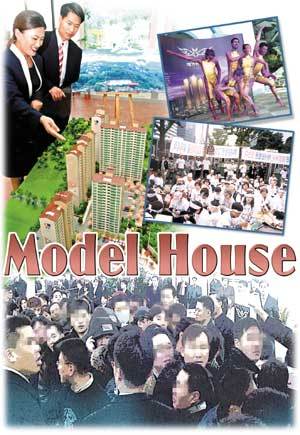

[부동산 특집]아파트 모델하우스 24시

-

입력 2002년 1월 30일 17시 34분

글자크기 설정

“32평형입니다. 현관 바닥은 대리석이고, 거실은 최고급 온돌마루를 깔았으며, 광폭형 발코니여서 실제 공간이 넓고….” 도우미의 설명이 이어진다.

‘이번에는 당첨돼야 할 텐데….’

떴다방 청약자 도우미 분양상담사 등이 모인 모델하우스에는 제 각각의 희로애락(喜怒哀樂)이 있다.》

▽喜 : 32대1 경쟁 뚫고 당첨

기규옥씨(60)는 서울 강남구 역삼동 아남타워빌딩 삼성물산 건설부문에서 청소일을 한다. 건설업체에서 일하다보니 이따금 청약에 대해 귀동냥도 한다. 그는 지난해 12월 초 강남구 일원동 삼성아파트 모델하우스에 들렀다. 살고 있는 집과는 하늘과 땅 차이였다. 이런 집에 살 수 있다면….

기씨는 삼성 직원이 찍어준 방배동 삼성래미안 아파트에 청약했다. 11월에 이어 두 번째 청약이었다. 32 대 1의 경쟁을 뚫고 그는 당첨됐다. 벌써 프리미엄이 5500만원이나 붙었다.

그가 한 달 동안 청소일을 하고 받는 돈은 50만원. 거의 10년치 월급이 생긴 셈이다. 99년 대입검정고시에 합격했을 때보다 더욱 기뻤다. 말띠인 그에게 말의 해인 2002년이 기쁨을 가져다 준 것 같다는 생각도 든다.

기씨는 요즘도 한 달에 두어 번 일원동 삼성주택문화관의 모델하우스에 들른다. 입주할 아파트 내부를 들여다볼 때마다 웃돈을 받고 분양권을 팔 생각이 사라진다. 그에게 모델하우스는 기쁨이고 꿈이다.

▽怒 : 재테크는 커녕 손해만

자영업을 하는 이상원씨(35)는 요즘 모델하우스만 봐도 화가 난다. 재테크에 관심이 많은 그는 지난해 서울 문래동의 주거형 오피스텔을 분양받기로 했다.

선착순 분양이기 때문에 모델하우스 앞에서 이틀 동안 줄을 섰다. 좋은 층을 분양받으면 2000만원 정도 웃돈이 생길 것 같았다. 꿈은 분양 당일 깨졌다. 아침 일찍 험악한 인상의 폭력배들이 줄을 흐트러뜨려 버렸다. 그들에게 밀려 접수도 하지 못했다.

“하루 이틀 만에 거액의 웃돈을 바란 저도 문제는 있지요. 하지만 선착순 분양방식으로 떴다방과 폭력배들에게 기회를 주는 업체도 나빠요. 경찰은 방관하는 것 같고요.”

그는 이미 1년 전 쓰라린 경험을 했다. 경기 성남시 분당에 짓는 주상복합아파트 분양권을 웃돈을 주고 샀다가 손해를 봤다.

“모델하우스에 몰려든 인파를 보니 웃돈이 더 붙을 것 같았습니다. 그러나 프리미엄은 떨어졌고 그나마 팔리지도 않아요. 분양 당시 웃돈 시세는 떴다방의 장난이었던 것이지요.”

▽哀 : "분양률 낮으면 끝장"

벽산건설에서 10년 째 분양소장만 맡아온 함종오과장(37)은 지난해 11월9일부터 단 하루도 쉬지 못했다. 오피스텔 ‘광화문시대’ 분양소장을 맡았기 때문이다. 분양소장에게 휴일은 없다. 크리스마스와 신정에도 모델하우스를 지켰다.

그는 “분양이 잘 되면 본전, 분양률이 낮으면 끝장”이라고 말했다. 분양가를 낮춰 분양률을 높이려는 사람은 회사에서 분양팀 뿐이다. 다른 부서 사람들은 조금이라도 분양가를 올리고 싶어한다. 그래서 직장 내에서 외롭다.

신변에 위협을 느끼기도 한다. 모델하우스를 찾아오는 폭력배 때문이다. 로열층을 내놓으라는 요구는 보통이다. 아파트 새시 시공권을 내놓으라고 강요하기도 한다.

“그럴 땐 내가 왜 이러고 있나 하는 생각도 듭니다. 마약 같은 성취감에 중독된 분양소장의 숙명이고 애환이죠.”

데이트할 시간도 없다는 함 과장은 아직 총각이다.

▽樂 : 일곱살 꼬마 놀이공원

서울 도봉구 창동에 사는 박기준씨(37)도 자주 모델하우스에 간다. 일곱 살짜리 아들이 “모델하우스에 가자”고 떼를 쓰기 때문이다.

지난해 12월 창동역 앞 대우그랜드월드 모델하우스에 아들을 데리고 갔다. 그곳에선 산타클로스가 꼬마들에게 풍선을 나눠주고 손톱에 색칠도 해주었다. 예쁜 사진도 찍어주었다.

“인터넷을 검색해 보니 철마다 특징있는 모델하우스 행사가 있더라고요. 특히 가정의 달인 5월에는 아이들이 좋아할 행사가 많아요. 경품에 당첨되면 더 즐겁죠.”

이은우기자libra@donga.com

청계천, 우리곁으로 >

-

동아경제 人터뷰

구독

-

글로벌 포커스

구독

-

밑줄 긋기

구독

트렌드뉴스

-

1

美대법 “의회 넘어선 상호관세 위법”…트럼프 통상전략 뿌리째 흔들려

-

2

“스페이스X 기대감에 200% 급등”…블룸버그, 한국 증권주 ‘우회 투자’ 부각

-

3

국힘 내부 ‘장동혁 사퇴론’ 부글부글…오세훈 독자 행보 시사도

-

4

“심장 몸 밖으로 나온 태아 살렸다” 생존 확률 1% 기적

-

5

17년 망명 끝에, 부모 원수 내쫓고 집권[지금, 이 사람]

-

6

스벅 통입점 건물도 내놨다…하정우, 종로-송파 2채 265억에 판다

-

7

야상 입은 이정현 “당보다 지지율 낮은데 또 나오려 해”…판갈이 공천 예고

-

8

‘李 지지’ 배우 장동직, 국립정동극장 이사장 임명

-

9

[단독]위기의 K배터리…SK온 ‘희망퇴직-무급휴직’ 전격 시행

-

10

신화 김동완, 성매매 합법화 주장…논란일자 “현실 외면은 책임 회피”

-

1

“尹 무죄추정 해야”…장동혁, ‘절윤’ 대신 ‘비호’ 나섰다

-

2

“재판소원, 4심제 운영 우려는 잘못… 38년전 도입 반대한 내 의견 틀렸다”

-

3

尹 “계엄은 구국 결단…국민에 좌절·고난 겪게해 깊이 사과”

-

4

한동훈 “장동혁은 ‘尹 숙주’…못 끊어내면 보수 죽는다”

-

5

유시민 “李공소취소 모임, 미친 짓”에 친명계 “선 넘지마라”

-

6

“尹어게인 공멸”에도 장동혁 입장 발표 미뤄… 국힘 내분 격화

-

7

尹 ‘입틀막’ 카이스트서…李, 졸업생과 하이파이브-셀카

-

8

[단독]美, 25% 관세 예고 前 ‘LNG터미널’ 투자 요구

-

9

국힘 내부 ‘장동혁 사퇴론’ 부글부글…오세훈 독자 행보 시사도

-

10

[사설]“12·3은 내란” 세 재판부의 일치된 판결… 더 무슨 말이 필요한가

트렌드뉴스

-

1

美대법 “의회 넘어선 상호관세 위법”…트럼프 통상전략 뿌리째 흔들려

-

2

“스페이스X 기대감에 200% 급등”…블룸버그, 한국 증권주 ‘우회 투자’ 부각

-

3

국힘 내부 ‘장동혁 사퇴론’ 부글부글…오세훈 독자 행보 시사도

-

4

“심장 몸 밖으로 나온 태아 살렸다” 생존 확률 1% 기적

-

5

17년 망명 끝에, 부모 원수 내쫓고 집권[지금, 이 사람]

-

6

스벅 통입점 건물도 내놨다…하정우, 종로-송파 2채 265억에 판다

-

7

야상 입은 이정현 “당보다 지지율 낮은데 또 나오려 해”…판갈이 공천 예고

-

8

‘李 지지’ 배우 장동직, 국립정동극장 이사장 임명

-

9

[단독]위기의 K배터리…SK온 ‘희망퇴직-무급휴직’ 전격 시행

-

10

신화 김동완, 성매매 합법화 주장…논란일자 “현실 외면은 책임 회피”

-

1

“尹 무죄추정 해야”…장동혁, ‘절윤’ 대신 ‘비호’ 나섰다

-

2

“재판소원, 4심제 운영 우려는 잘못… 38년전 도입 반대한 내 의견 틀렸다”

-

3

尹 “계엄은 구국 결단…국민에 좌절·고난 겪게해 깊이 사과”

-

4

한동훈 “장동혁은 ‘尹 숙주’…못 끊어내면 보수 죽는다”

-

5

유시민 “李공소취소 모임, 미친 짓”에 친명계 “선 넘지마라”

-

6

“尹어게인 공멸”에도 장동혁 입장 발표 미뤄… 국힘 내분 격화

-

7

尹 ‘입틀막’ 카이스트서…李, 졸업생과 하이파이브-셀카

-

8

[단독]美, 25% 관세 예고 前 ‘LNG터미널’ 투자 요구

-

9

국힘 내부 ‘장동혁 사퇴론’ 부글부글…오세훈 독자 행보 시사도

-

10

[사설]“12·3은 내란” 세 재판부의 일치된 판결… 더 무슨 말이 필요한가

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[청계천, 우리 곁으로]D-23, 살아나는 생태계](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)