공유하기

[소설]구름모자 벗기 게임(57)

-

입력 1998년 9월 22일 19시 12분

글자크기 설정

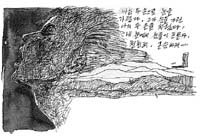

우리는 큰집 사이의 좁다란 골목으로 들어갔다. 여름동안 발목까지 자란 풀들이 푸슬푸슬 시들고 있었다. 그곳 집들은 앞집과 달리 슬레이트를 얹은 안채가 전부인 가난하고 허술한 집들이었다. 문짝들은 달아나고, 벽들은 길게 찢겨져 검푸른 곰팡이가 자라고, 내려앉은 방바닥엔 찢어진 장판 사이로 풀이 올라온 집에 여기저기 내던져진 살림살이들은 마치 오래전에 드러난 짐승의 내장처럼 부패한 채로 함부로 뒤엉켜 있었다.

그런 비릿하고 황폐한 풍경 속에서 내 시선을 끄는 것이 있었다. 감나무 가지에 적요하게 걸려 누군가를 기다리는 듯 정지해 있는 굴렁쇠 하나. 날카로운 가을빛이 굴렁쇠에 부딪쳐 새하얗게 빛났다.

내가 손짓하자 규도 애틋하게 쳐다보았다. 우리는 버려진 집들을 다 지나고 탱자나무와 대나무 사잇길을 지나 마을 곁의 당산 나무 아래로 가 앉았다. 그곳에도 새 한 마리 울지 않았다. 우리는 오랫동안 멍하니 앉아 있었다. 한참 뒤에 그가 나의 어깨를 안았다. 그리고 이제 막 처음 만난 사람처럼 조심스럽게 입을 맞추었다. 왠지 차례가 뒤죽박죽되어 이제야 첫키스를 하는 것 같았다.

―왜 이곳에 오자고 했니?

―…….

―언젠가 내가 아주 어렸을 때, 난 이런 식으로 이런 마을을 떠나 도시로 갔어. 도시의 가난한 산동네에서 집을 자주 옮기고 살면서 엄마와 아버지는 싸우기 시작했지. 엄마는 아버지와 결국 이혼을 했어. 엄마는 나를 아버지에게 맡기고 가버렸어. 나를 버린 거지. 열 한 살이었어. 나는 엄마를 이해하기 위해, 미워하지 않기 위해 얼마나 달렸는지 몰라. 몇날 며칠 아침이 되면 달리고 밤이 되면 집에 들어가 잠을 잤어. 눈물 속에서 하늘의 해가 멀어져가고, 가로수들이 획 획 지나가고 보도 블록이 이리저리 어지럽게 흔들렸지. 난 그렇게 달려서 내가 떠난 마을로 돌아가고 싶었어. 엄마와 아버지와 함께 살았던 그 마을로. 물에 잠긴 마을로.

나는 그를 끌어안았다. 내가 아이를 버렸던 그 여자인 것처럼….

나는 그를 더욱 끌어안으며 기다렸다. 그가 나를 유린하도록, 게임이라는 이름으로 나를 능멸하도록…. 그러나 그는 그대로 동작을 멈추고 말했다.

―박쥐나무 숲길로 걸어 들어가는 네 뒷모습을 본 뒤로 오늘까지 끊임없이 네 생각을 했어. 이상한 일이지. 내 몸이 아직 낯선 다른 몸을 그토록 그리워할 수 있다니. 한 순간도 빈틈없이 집중할 수 있다니.

나는 그의 입을 막았다. 그가 나를 사랑한다고 말할까봐 두려웠다. 나 역시 숲길에서 마주친 뒤로 눈 뜨자마자 다시 잠들 때까지 하루종일, 3일 내내 한 순간도 쉬지 않고 보고 싶었기에. 나는 스스로 옷들을 풀어헤치며 그의 몸속으로 파고 들었다.

―남자는 어리석어. 한 여자를 사랑하면 전부를 내놓고 싶어지거든. 전부를 내놓을 수 없으면 사랑하기도 싫거든. 난 너를 사랑하기 싫어…. 이대로 마을이 물에 잠겨버렸으면 좋겠다.

나도 그랬으면 좋겠다고 생각했다. 나는 그의 몸안으로 더욱 파고들었다. 이내 땀이 흘렀다. 우리는 서로를 이제 막 출산하고 있는 것만 같았다. 그는 나의 아들이고 나는 그의 딸인 것처럼…. 나는 두 손으로 눈을 가렸다. 그가 나의 손을 치웠다. 나는 그의 손을 뿌리치고 두 손으로 눈을 가렸다. 그가 눈을 가린 나의 두 손을 치웠다. 내 눈에서 눈물이 흐르고 있었다. 천천히, 온순하게….

<글:전경린>

총선 : 시민단체 >

-

K-TECH 글로벌 리더스

구독

-

동아경제 人터뷰

구독

-

사설

구독

트렌드뉴스

-

1

“아침 6시반 믹서기 사용 자제 좀”…아파트 호소글 ‘와글’

-

2

미군 “악!”…1.6조 레이더, 930억 공중급유기, 440억 리퍼 11대 잃었다

-

3

닻내린 수중 기뢰, 선체 닿으면 ‘쾅’…특수요원이 ‘타이머 기뢰’ 붙이기도

-

4

김의겸 새만금청장 8개월만에 사퇴…“입신양명 위해 직 내팽겨쳐” 비판

-

5

“장동혁 비판자를 선대위장에”…국힘 소장파 ‘리더십 교체’ 목청

-

6

“숨겨진 자산인 줄 알았는데 6000만원 빚”…주린이 울린 미수거래

-

7

건강 생각해 ‘위스키+제로 콜라’?…연구 결과는 ‘반전’[건강팩트체크]

-

8

제1연평해전 승리 ‘참수리 325호’ 고철로 폐기됐다

-

9

충청통합론 띄운 李대통령…“충북까지 거대 통합 고민해봐야”

-

10

새 옷 입기 전 세탁해야 할까…피부과 전문의 권고는?[건강팩트체크]

-

1

한동훈 “내가 배신자? 나를 발탁한 건 尹 아닌 대한민국”

-

2

국민 70% “국힘 비호감”…민주는 ‘호감’이 50%로 올라

-

3

“장동혁 비판자를 선대위장에”…국힘 소장파 ‘리더십 교체’ 목청

-

4

다카이치 “독도는 일본땅, 국제사회에 확실히 알리겠다” 망언

-

5

이정현 국힘 공관위원장 전격 사퇴…“제 생각 추진 어려워”

-

6

친명, 김어준과 선긋기… 유튜브 출연 취소하고 “법적조치” 성토

-

7

오세훈 “인적 쇄신” 공천 신청 또 보이콧… 당권파 “플랜B 있다”

-

8

김의겸 새만금청장 8개월만에 사퇴…“입신양명 위해 직 내팽겨쳐” 비판

-

9

미군 “악!”…1.6조 레이더, 930억 공중급유기, 440억 리퍼 11대 잃었다

-

10

윤희숙 “이순신은 12척으로 싸워…오세훈 전장으로 가야”

트렌드뉴스

-

1

“아침 6시반 믹서기 사용 자제 좀”…아파트 호소글 ‘와글’

-

2

미군 “악!”…1.6조 레이더, 930억 공중급유기, 440억 리퍼 11대 잃었다

-

3

닻내린 수중 기뢰, 선체 닿으면 ‘쾅’…특수요원이 ‘타이머 기뢰’ 붙이기도

-

4

김의겸 새만금청장 8개월만에 사퇴…“입신양명 위해 직 내팽겨쳐” 비판

-

5

“장동혁 비판자를 선대위장에”…국힘 소장파 ‘리더십 교체’ 목청

-

6

“숨겨진 자산인 줄 알았는데 6000만원 빚”…주린이 울린 미수거래

-

7

건강 생각해 ‘위스키+제로 콜라’?…연구 결과는 ‘반전’[건강팩트체크]

-

8

제1연평해전 승리 ‘참수리 325호’ 고철로 폐기됐다

-

9

충청통합론 띄운 李대통령…“충북까지 거대 통합 고민해봐야”

-

10

새 옷 입기 전 세탁해야 할까…피부과 전문의 권고는?[건강팩트체크]

-

1

한동훈 “내가 배신자? 나를 발탁한 건 尹 아닌 대한민국”

-

2

국민 70% “국힘 비호감”…민주는 ‘호감’이 50%로 올라

-

3

“장동혁 비판자를 선대위장에”…국힘 소장파 ‘리더십 교체’ 목청

-

4

다카이치 “독도는 일본땅, 국제사회에 확실히 알리겠다” 망언

-

5

이정현 국힘 공관위원장 전격 사퇴…“제 생각 추진 어려워”

-

6

친명, 김어준과 선긋기… 유튜브 출연 취소하고 “법적조치” 성토

-

7

오세훈 “인적 쇄신” 공천 신청 또 보이콧… 당권파 “플랜B 있다”

-

8

김의겸 새만금청장 8개월만에 사퇴…“입신양명 위해 직 내팽겨쳐” 비판

-

9

미군 “악!”…1.6조 레이더, 930억 공중급유기, 440억 리퍼 11대 잃었다

-

10

윤희숙 “이순신은 12척으로 싸워…오세훈 전장으로 가야”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개