공유하기

발끝으로 느끼는 승리의 전율

-

입력 2009년 2월 3일 16시 36분

글자크기 설정

이 모든 것은 발끝에서 나왔다. 첨단 통신 장비와 분석 시스템을 이용한 수많은 스텝들의 컨트롤, 미로처럼 복잡한 감독의 치밀한 전략이 쿼터백을 통해 터치다운으로 향하지만 결국 승리를 있게 하는 건 선수들의 발끝이었다. "The time is now!" 얼마 전 모 프로그램을 통해 회자됐던 유행어처럼 순간의 타이밍을 파고 상대의 허를 찌르는 질주가 곧 승리를 부르게 하는 스포츠. 사람들은 야구를 가장 정적인 구기종목이라고 부르지만 최신 트랜드로는 투수가 던지는 손끝, 타자가 때려내는 방망이 끝보다 더 위협적인 게 주자들의 발끝이다.

한때 아이스하키의 보디체크처럼 홈으로 달려오는 3루 주자와 포수의 정면충돌을 야구의 또 다른 볼거리로 생각하는 시대가 있었다. 지난 2006년 5월 인터리그 시카고 커브스와 화이트삭스의 윈디 시티 시리즈 때 나온 A.J. 피어진스키와 마이클 바렛의 충돌은 주먹질 난투극까지 이어진 대표적인 충돌이었다.

그러나 포수가 잡은 공을 놓치게 하기 위해 달려오는 몸으로 포수를 밀어내는 주자의 행위나 필요 이상으로 홈 베이스를 막아서고 있는 포수의 행위들 모두 페어플레이에 어긋나고 또 부상 위협도 크다는 문제 때문에 최근에는 좀 더 세련된 방법으로의 홈 쇄도를 시도하는 주자들이 늘어나고 있다. 피츠버그의 홈즈가 라인 밖으로 밀려나는 마지막 순간까지 터치다운의 구역에서 발을 떼지 않았던 모습은 지난해 베이징 올림픽 일본과의 준결승전에서 나온 정근우의 회를 뜨는 듯한 발끝 홈 슬라이딩을 떠오르게 했다.

LG의 이대형은 지난해 63개의 도루를 성공하며 2년 연속 도루왕에 올랐다. 한 시즌 60도루 성공은 1997년 당시 해태 타이거즈의 이종범(64개) 이후 무려 11년 만이었다. 출루율이 .317에 그쳤다는 걸 감안해볼 때, 출루율만 높아지면 훨씬 더 많은 도루(80개 이상)도 가능하다는 말이 수치상으로는 틀린 말도 아니다.

물론 도루가 반드시 다다익선이냐고 묻는다면 딱 뭐라 대답하기 어렵다. 마크 맥과이어와 새미 소사가 그 당시 한 시즌 최다 홈런이었던 61호를 깨기 위해 홈런왕 대결을 벌였던 1998년에도 도리어 팀 성적이 더 좋았던 시카고에 있던 소사가 불리할 것이란 전망이 지배적이었다. 이미 포스트시즌 탈락이 확정적이던 세인트루이스의 맥과이어가 본인 기록만을 위한 공격을 할 수 있었다면 커브스의 소사는 막판까지 와일드카드를 노리는 팀 사정 때문에 홈런 하나만을 위한 공격을 할 순 없었다는 불리함이 있었다. 또 실제로 마지막으로 갈수록 그들의 격차는 점점 벌어지게 됐다.

그런 점에서 도루도 마찬가지이다. 출루가 주목적이고 누상에서도 그린라이트를 부여받는 1번이 다른 타순에 비해서 자유로운 건 사실이지만, 그렇다고 무턱대고 뛸 수만은 없다. 상대의 허를 찔렀을 때 성공할 확률이 높아지는 게 도루이기에 뛴다는 걸 다 알려주고 시도해서 성공할 확률은 매우 낮은데다 아무리 그린라이트고, 2루가 1루보다 득점확률이 더 높아도 팀 승리를 위해서는 뛰어야 될 타이밍이 있고 1루에서 상대 배터리를 교란시키는 게 더 나은 타이밍도 분명히 있다. 지난해에도 여름까지 이대형과 이종욱이 한치 앞을 내다볼 수 없는 경쟁을 벌이다 막판으로 들어가면서 이대형이 크게 앞지르게 된 건 결코 이종욱이 이대형보다 느려서이거나 출루를 더 못해서가 아니었다.

슈퍼볼에서 해리스가 훔친 볼은 구경하는 모든 사람들의 전율을 일으키며 피츠버그를 우승으로 이끌었다. 이대형의 훔친 베이스가 LG팬들을 전율 시키려면 좀 더 전술적인 준비가 필요할 것이다. 그들은 도루왕의 타이틀을 꼴찌 팀의 위로선물 쯤으로 받길 원치는 않을 테니 말이다.

-엠엘비파크 유재근 기자

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

트럼프, 연준 의장에 ‘쿠팡 이사’ 케빈 워시 지명

-

4

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

5

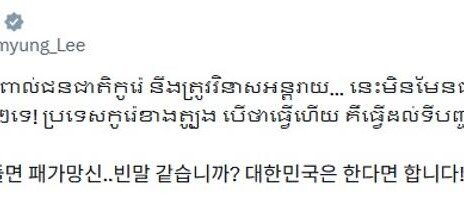

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

6

고이즈미에 탁구 실력 뽐낸 안규백 “매일 칩니다”

-

7

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

8

월 300만원 줘도 “공무원은 싫어요”…Z세대 82% ‘의향 없다’

-

9

‘정청래-조국 밀약설’ 술렁이는 與…반청측 ‘타격 소재’ 찾았나

-

10

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

-

10

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

트럼프, 연준 의장에 ‘쿠팡 이사’ 케빈 워시 지명

-

4

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

5

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

6

고이즈미에 탁구 실력 뽐낸 안규백 “매일 칩니다”

-

7

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

8

월 300만원 줘도 “공무원은 싫어요”…Z세대 82% ‘의향 없다’

-

9

‘정청래-조국 밀약설’ 술렁이는 與…반청측 ‘타격 소재’ 찾았나

-

10

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

-

10

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개