“국민연금 더 내게 하되 받는 건 줄이지 말아야”

- 동아일보

-

입력 2022년 9월 28일 03시 00분

공유하기

글자크기 설정

국민연금, 공존을 향해〈3〉‘세대 공존’ 개혁안을 찾아서

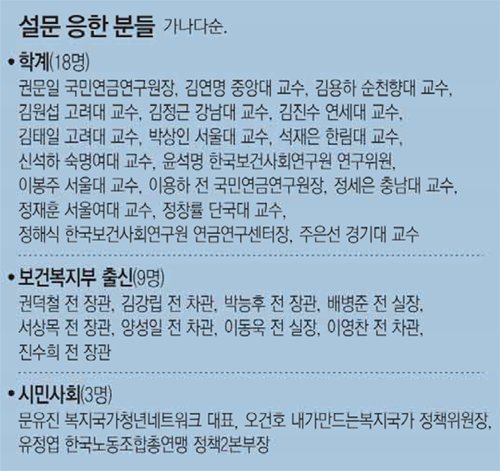

전문가 30명 ‘연금개혁’ 설문 결과

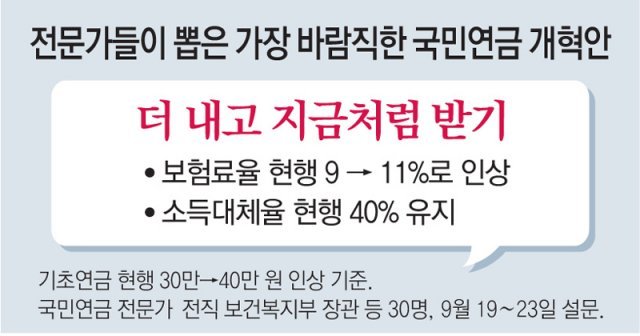

16명 “더 내고 수령액 現수준 유지”… 9명 “보험료 올리고 더 받게 해야”

“겉으로는 연금개혁을 ‘할 것처럼’ 움직였지만, ‘연기’에 가까웠다.” 전직 보건복지부 고위 관료 A 씨는 역대 정부의 국민연금 개혁 논의 과정을 이같이 정의했다. 2008년 마지막 연금개혁 이후 이명박 박근혜 문재인 정부 등 세 번의 정권에서 진행된 개혁 논의가 진정성 없이 ‘보여주기식’으로 진행됐다는 의미다. A 씨는 “정부는 면피하듯 개혁안을 국회에 던졌고, 정치권은 공방을 벌이며 시간을 흘려보냈다”고 말했다.

연금학계 안팎에선 윤석열 정부의 연금개혁도 비슷한 경로를 걷게 될 것으로 우려하고 있다. 윤 대통령은 취임 후 3대 개혁 과제 중 하나로 연금개혁을 약속했지만 아직 논의가 진행되지 못했기 때문이다. 7월 출범한 국회 연금개혁특별위원회는 두 달 가까이 공회전 중이다. 정부 또한 내년 3월 제5차 재정계산 결과를 보고 내년 10월에나 정부개혁안을 국회에 내면 된다는 기류가 강하다. 정부 개혁안이 나와도 2024년 4월 총선을 앞두고 정치권이 표심을 의식해 연금개혁에 적극적으로 임하지 않을 가능성이 높다.

반면 국민연금 재정의 ‘고갈시계’는 빨라지고 있다. 복지부의 제4차 재정계산(2018년)에 따르면 연금 적립금은 2057년 고갈된다. 제5차 재정계산에서는 고갈 시기가 3, 4년 더 빨라질 것으로 예측된다.

재정 안정에 초점을 맞춘 ‘더 내고 덜 받는 안’을 선택한 전문가는 4명에 불과했다. 연금 받는 시점을 현 65세에서 68세로 늦추는 개혁안도 퇴직 후 연금을 받는 시점까지의 ‘소득절벽’ 문제로 큰 지지를 받지 못했다(1명).

“연금보험료 매년 산정, 납입 상한 폐지… 실현 가능한 개혁부터”

보험료 인상폭 크면 타협 어려워… ‘2%P 더 내고 현수준 수령’ 현실적

“수령 시점 연기는 시기상조” 평가… 정년연장-실업부조 확대땐 가능

건보처럼 매년 보험료 산정 적절, 정치적 부담 줄고 현실 즉각 반영

“모두를 만족시킬 완벽한 개혁안은 존재하지 않는다. 모든 세대와 계층이 조금씩 양보하는 타협 과정이 중요하다.”

설문조사에 참여한 김용하 순천향대 IT금융경영학과 교수는 연금개혁이 성공하려면 ‘점진적 접근’이 필요하다고 강조했다. 이상적인 개혁안에 집착해 시간을 허비할 때가 아니라 문제 해결의 ‘첫발’을 서둘러 내딛는 게 중요하다는 의미다.

○ ‘더 내고 덜 받는 개혁’ 현실성 떨어져

전직 보건복지부 관료 9명 중 8명도 ‘더 내고 지금처럼 받는’ 안이 가장 현실적이라고 답했다. 배병준 전 복지부 사회복지정책실장은 “급진적인 보험료율 인상은 사회적 타협을 이끌어내기 어렵고, 해외에서도 전례를 찾아보기 힘들다”고 전했다. 다수의 전직 관료는 여야가 모두 공약한 ‘기초연금 40만 원으로 인상’(현행 30만 원)이 함께 추진되면 국민들이 연금개혁을 받아들이기 쉬워질 수 있다고 덧붙였다.

○ “최소한의 노후 생활 가능한 보장이 중요”

두 번째로 많은 9명의 전문가는 ‘보험료율을 13%까지 높이되 소득대체율도 45%까지 올리는 안’이 필요하다는 의견을 냈다. 김연명 중앙대 사회복지학과 교수는 “연금은 최소한의 노후 생활이 가능한 수준이어야 의미가 있다”며 소득대체율 40%로는 부족하다고 했다. 김정근 강남대 실버산업학과 교수는 “우리는 연금 가입 기간이 짧아 실제 소득대체율은 20% 수준”이라며 “스웨덴처럼 연금보험료의 고용주 부담을 높이면서 소득대체율을 더 높이는 방안도 고려할 수 있다”고 말했다. 수급 시기를 늦추는 방안은 ‘시기상조’라는 의견이 많았다. 정창률 단국대 사회복지학과 교수는 “한국인의 실제 퇴직 연령은 60세 미만인데 수급 연령이 더 늦어지면 ‘소득 절벽’이 심화될 것”이라고 우려했다. 김원섭 고려대 사회학과 교수는 “임금피크제 활성화를 통한 정년 연장, 실업부조 확대 등을 먼저 해결할 경우 수급 연령을 68∼70세로 늦출 수 있다”고 말했다.

일회성 보험료 인상에 그쳐선 안 된다는 의견도 많았다. 윤석명 한국보건사회연구원 연구위원은 “소득대체율을 유지하면서 재정 안정이란 개혁 목표를 달성하려면 보험료율을 최소 13∼14%까지 인상하고, 재정 부족분을 현실에 맞게 보충할 수 있는 장치가 필요하다”고 말했다.

○ “보험료 매년 산정 시스템 도입해야”

국민연금 보험료율은 1988년 3%에서 1993년 6%, 1998년 9%로 오른 뒤 지금까지 그대로다. 전문가들은 보험료 인상에 대한 거부감 탓에 경직될 수밖에 없는 구조적 문제를 개선하자고 제안했다. 현 국민연금 제도는 5년 주기로 재정 추계를 실시해 기금 운영 전략을 세운다. 저출산 고령화 및 기금 고갈 속도가 빨라지는 상황에서 이런 식으로는 위기를 막을 수 없다. 건강보험료처럼 경제 상황, 출산율 등을 고려해 매년 보험료율을 정하는 게 필요하다는 지적이 나오는 이유다. 이영찬 전 복지부 차관은 “국민연금법을 개정해 보험료를 매년 산정하는 시스템을 도입하면 정치적 부담이 크게 줄어들 것”이라며 “중장기적으로 기금이 고갈된 후 ‘그해 거둬들인 보험료를 바로 연금으로 주는’ 부과 방식으로 전환되면 이런 시스템이 필요하다”고 말했다.

연금 재정 강화 아이디어도 제시됐다. 국민연금은 아무리 소득이 많아도 소득 533만 원에 해당하는 월 보험료 49만7700원까지만 낼 수 있다. 이 상한선을 폐지해 고소득자는 보험료를 더 많이 내게 하자는 안이다. 김진수 연세대 사회복지학과 교수는 “보험료 납입 상한선을 3배 올려 고소득층 보험료 납부액을 높이면 전체 보험료율을 4%포인트나 올리는 효과가 있다”고 지적했다.

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

2

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

헌재 “득표율 3% 미만 군소정당도 비례의석 줘야”

-

5

화장실 두루마리 휴지는 ‘이 방향’이 맞는 이유

-

6

떡볶이 먹다 기겁, 맛집 명패에 대형 바퀴벌레가…

-

7

담배 냄새에 찡그렸다고…버스정류장서 여성 무차별 폭행

-

8

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

9

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

10

제헌절, 올해부터 다시 ‘빨간날’…18년만에 공휴일로 부활

-

1

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

2

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

3

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

4

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

7

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

8

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

9

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

10

李 ‘설탕 부담금’ 논의 띄우자…식품업계 “저소득층 부담 더 커져”

트렌드뉴스

-

1

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

2

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

헌재 “득표율 3% 미만 군소정당도 비례의석 줘야”

-

5

화장실 두루마리 휴지는 ‘이 방향’이 맞는 이유

-

6

떡볶이 먹다 기겁, 맛집 명패에 대형 바퀴벌레가…

-

7

담배 냄새에 찡그렸다고…버스정류장서 여성 무차별 폭행

-

8

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

9

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

10

제헌절, 올해부터 다시 ‘빨간날’…18년만에 공휴일로 부활

-

1

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

2

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

3

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

4

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

7

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

8

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

9

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

10

李 ‘설탕 부담금’ 논의 띄우자…식품업계 “저소득층 부담 더 커져”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0