“얼어 죽기 싫어요” 경찰 찾아가 양부모 신고한 초등생

- 동아닷컴

-

입력 2022년 1월 28일 08시 31분

공유하기

글자크기 설정

초등학교 4학년 어린아이가 양부모의 학대를 견디다 못해 스스로 경찰을 찾아가 부모를 신고한 사실이 뒤늦게 밝혀졌다. 아이는 “얼어 죽기 싫다. 따뜻한 세상에 살고 싶다”며 고통을 호소했다.

27일 JTBC 보도에 따르면, 태어나자마자 경남의 한 가정에 입양된 A 군은 초등학교 4학년이던 2020년 무렵부터 가족들과 떨어져 원룸에서 혼자 생활해왔다. A 군이 살던 원룸에는 TV나 장난감은 물론 책상이나 밥상도 없었다.

양모는 5분 거리의 집에서 지내며 원룸에 설치한 카메라를 통해 아이를 감시했다. A 군은 “먹을 때 자꾸 흘리니까 엄마 아빠가 서서 먹으라고 했다”며 매일 카메라 앞에 서서 반찬도 없이 볶음밥만 먹었다고 했다. A 군은 이를 “개밥 같았다”고 표현했다. 부엌문도 잠가놔 A 군은 화장실에서 수돗물을 마시며 버텼다.

양모는 아이에게 폭언도 일삼았다. A 군은 양모에게서 “나가서 꼭 뒈져라” “쓰레기야, 더 이상 집에 들어오지 마라. 너 같은 XX랑은 살 필요 없다” “담벼락에 머리를 찧으라” “산에 올라가 절벽에서 뛰어내려라” 등의 말을 들었다고 진술했다. A 군은 상담사에게 “한 귀로 듣고 한 귀로 흘리고 싶은데 계속 기억만 남는다”며 어려움을 토로했다.

A 군의 부모는 과거에도 두 차례 학대 혐의로 재판에 넘겨졌지만 가벼운 처벌에 그치거나 무혐의 처분을 받은 것으로 알려졌다. A 군이 초등학교 1학년 때인 2017년 7월 온몸에 멍이 들고 갈비뼈가 부은 채 등교해 교사가 수사기관에 신고했으나 당시 법원은 양부모에게 보호 관찰처분을 내렸다.

2년 뒤 비슷한 일이 발생했을 때도 이들은 무혐의 처분을 받았다. A 군이 피해 진술을 제대로 하지 않았기 때문이다. A 군은 매번 ‘엄마가 사랑해서 때린 것’이라며 양모를 옹호했다. 양모는 오히려 교사와 아동보호전문기관 직원이 A 군을 학대했다는 민원을 수차례 넣었다.

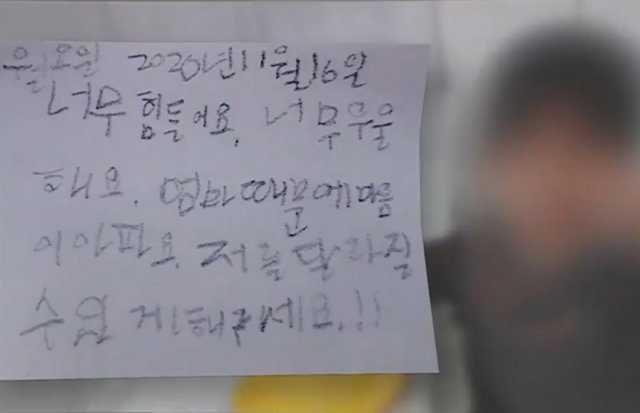

결국 A 군은 2020년 12월 스스로 경남의 한 지구대를 찾아가 양부모를 신고했다. A 군은 당시 지구대에 “오늘 같이 추운 날 찬물에 목욕하고 냉방에서 자면 얼어 죽을 것 같다”고 말한 것으로 전해진다.

A 군과 분리 조치된 양부모는 아동학대 혐의로 불구속 상태에서 재판을 받고 있다. A 군의 양모는 “아이가 거짓말하는 것”이라며 혐의를 부인했다. 또 “아이에게 죽으라고 한 건 잘되라고 했던 말이며, 홈 카메라를 설치한 건 남편과 이혼 절차를 밟으며 원룸에 혼자 사는 아이를 보호하기 위해서였다”고 해명했다.

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

3

담배 냄새에 찡그렸다고…버스정류장서 여성 무차별 폭행

-

4

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

5

머스크 “전기차 생산라인 빼내 로봇 만든다”…테슬라 모델S·X 단종

-

6

“김건희, 싸가지” 도이치 일당 문자가 金무죄 근거 됐다

-

7

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

8

“참으려 해도 뿡” 갱년기 방귀, 냄새까지 독해졌다면?

-

9

“갑자기 멍∼하고, 두통까지”… 건망증 아닌 뇌종양 신호일 수 있다[이진형의 뇌, 우리 속의 우주]

-

10

‘린과 이혼’ 이수, 강남 빌딩 대박…70억 시세 차익·159억 평가

-

1

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

2

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

7

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

8

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

9

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

10

용산-태릉-과천 등 수도권 51곳에 6만채 공급

트렌드뉴스

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

3

담배 냄새에 찡그렸다고…버스정류장서 여성 무차별 폭행

-

4

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

5

머스크 “전기차 생산라인 빼내 로봇 만든다”…테슬라 모델S·X 단종

-

6

“김건희, 싸가지” 도이치 일당 문자가 金무죄 근거 됐다

-

7

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

8

“참으려 해도 뿡” 갱년기 방귀, 냄새까지 독해졌다면?

-

9

“갑자기 멍∼하고, 두통까지”… 건망증 아닌 뇌종양 신호일 수 있다[이진형의 뇌, 우리 속의 우주]

-

10

‘린과 이혼’ 이수, 강남 빌딩 대박…70억 시세 차익·159억 평가

-

1

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

2

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

7

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

8

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

9

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

10

용산-태릉-과천 등 수도권 51곳에 6만채 공급

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0