공유하기

與 당의장 선거…유시민發 '합종연횡' 바람

-

입력 2005년 3월 22일 18시 20분

글자크기 설정

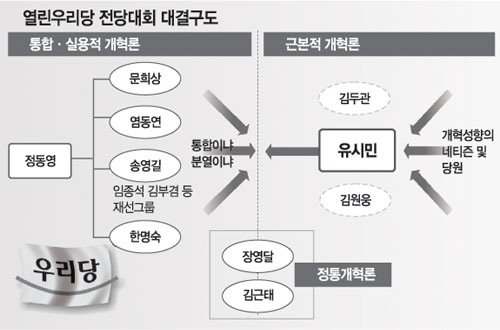

종반에 접어든 열린우리당 전당대회의 양상은 한마디로 이렇게 요약된다. 개혁이냐 실용이냐의 논란이 ‘친유(親柳)냐, 반유(反柳)냐’의 단순구도로 압축되는 듯하다가 유 의원이 ‘정동영(鄭東泳) 적대, 김근태(金槿泰) 연대’를 선언함으로써 다시 새로운 양상을 맞고 있다.

특히 김 보건복지부 장관 측이 유 의원의 연대 제의에 일단 긍정적인 신호를 보냄으로써 ‘범실용연대’와 ‘범개혁연대’ 간의 당권 다툼이 치열하게 전개될 것으로 보인다.

▽급변하는 경선 구도=유 의원은 22일 발매된 ‘한겨레21’과의 인터뷰에서 “지금도 문제가 생기는 지역은 구 당권파에 속한 곳으로, (우리는) 지금 당을 바르게 건설하는 데 그들과 연대할 수 없는 적대적 관계로 변했다”고 말했다. 그는 이어 “우리가 정동영계를 도저히 용서할 수 없는 것은 총선 이후 다수당을 차지한 그 좋던 초창기 4개월을 기간당원제를 폐지하기 위해 허송세월했다는 것”이라고 주장했다. 그는 김 장관 중심의 재야파에 대해 “우리가 지향하는 정당개혁을 위해 연대할 수 있는 세력은 김근태계밖에 없고 손잡고 함께 갈 수밖에 없다”며 “이는 분파투쟁이 아니라 민주적 지도부를 구성하려는 것”이라고 강조했다.

|

이에 대해 김 장관의 한 측근은 “(유 의원의) 정당 활동 평가 결과라고 본다”며 “개혁을 목표로 하는 세력과는 언제든지 연대가 가능하다는 것이 우리의 원칙적 입장”이라고 화답했다. 그러나 김 장관의 다른 한 측근은 “한마디 상의도 없이…. 우리로서도 정말 난감하다”고 토로했다.

유 의원의 제안을 김 장관 측이 수용할 경우 당권구도는 정 통일부 장관이 미는 ‘범실용연대’와 김 장관이 미는 ‘범개혁연대’로 재편된다. 당내 대권주자들의 ‘대리전’이 펼쳐지는 셈이다.

그러나 유 의원과의 연대는 모험이 될 수 있다. 김 장관에게 우호적인 상당수 초재선 그룹이 ‘반유 전선’에 가담하고 있기 때문이다. 한 재선의원은 “김 장관이 유 의원의 제안을 수용하면 우리는 어디로 가라는 얘기냐”고 말했다. ‘친유 당원’을 잡으려다 자칫하면 현역 의원들을 놓칠 수도 있는 상황이다.

▽유시민 왜?=유 의원의 제안은 일종의 ‘승부수’로 볼 수 있다. ‘친유-반유’의 전선(戰線)을 ‘실용-개혁’의 구도로 바꿔 한판 승부를 겨뤄 보겠다는 것. 현역의원 중심으로 광범위하게 형성된 자신의 비토 세력을 극복하기 위한 히든카드로도 해석된다.

유 의원에 대한 당내 거부감은 상상 이상이다. 특히 그가 5개월간 당비를 체납했다는 사실이 알려지면서 그의 ‘행태’를 둘러싼 논란이 증폭돼 왔다. 전당대회 출마 여부를 번복한 일, 지난해 1월 전당대회에 앞서 직선제가 아닌 간선제를 주장했던 일, 지난해 정기국회 때 국가보안법 폐지를 주장했다가 ‘전원위원회 소집’으로 주장을 바꿨던 일 등 유 의원 개인에게 초점을 맞춘 비판이 잇따랐다.

특히 개혁성향이 강한 상당수 초재선 의원들까지 유 의원에게 강한 거부감을 보여 유 의원은 고립무원의 상황이다.

또 정 장관이 문희상(文喜相) 염동연(廉東淵) 송영길(宋永吉) 의원을 밀고 있는 데다 정 장관 계보로 분류되는 김현미(金賢美) 정청래(鄭淸來) 의원이 최근 유 의원의 행태를 비판하고 나서면서 정 장관과 유 의원 간에 긴장이 고조돼 왔다. 김 의원은 “유 의원을 지지하는 국회의원은 당내에 5명도 안 된다”고 말했다.

▽종반 판세=최근 교통사고로 유세를 못하게 된 문 의원이 부동의 1위를 달리고 있다는 데는 다른 후보 진영도 이의가 없다. 그 뒤를 김두관(金斗官) 유시민 염동연 장영달(張永達) 후보가 뒤쫓고 있다.

여성 단일후보인 한명숙(韓明淑) 의원은 ‘여성 1인은 상임중앙위원 당선’이라는 당헌 때문에 오히려 관심에서 멀어지고 있다. 김원웅(金元雄) 송영길 의원은 도약의 계기를 아직 찾지 못하고 있는 상황이다.

각 후보 진영은 어떤 짝짓기가 득표에 가장 도움이 될지를 놓고 ‘고차방정식’을 풀고 있다. 문-염-송 3인연대와 참여정치연구회 출신인 김두관-김원웅-유시민 3인방 간에 해법을 찾느라 머리를 싸매고 있다. 최근 실용진영 내에서는 ‘문-염 카드’가 부상 중이다. 참정연 3인방은 1인2표제 때문에 ‘누구를 배제하느냐’를 놓고 신경전이 치열하다. 하지만 연대의 효과는 크지 않을 것이라는 분석이 지배적이다.

윤영찬 기자 yyc11@donga.com

트렌드뉴스

-

1

세계 최초 이란 ‘드론 항모’, 알고보니 한국산?

-

2

“나는 절대 안 먹는다”…심장 전문의가 끊은 음식 3가지

-

3

병걸리자 부모가 산에 버린 딸, ‘연 500억 매출’ 오너 됐다

-

4

살아서 3년, 죽어서 570년…“단종-정순왕후 이젠 만나게 해달라” 청원

-

5

최민희 의원, ‘재명이네 마을’서 영구 강퇴 당했다

-

6

韓증시 아직 못믿나…중동전 터지자 외국인 5조원 ‘썰물’

-

7

‘K패트리엇’ 천궁-Ⅱ, 이란 미사일 잡았다…UAE서 첫 실전 투입

-

8

배우 이상아 애견카페에 경찰 출동…“법 개정에 예견된 일”

-

9

미스 이란 출신 모델 “하메네이 사망, 많은 국민이 기뻐해”

-

10

달걀, 조리법 따라 영양 달라진다…가장 건강하게 먹는 방법은?

-

1

‘尹 훈장’ 거부한 교장…3년만에 李대통령 훈장 받고 “감사”

-

2

최민희 의원, ‘재명이네 마을’서 영구 강퇴 당했다

-

3

“정파적 우편향 사상, 신앙과 연결도 신자 가스라이팅도 안돼”

-

4

[단독]“거부도 못해” 요양병원 ‘콧줄 환자’ 8만명

-

5

韓증시 아직 못믿나…중동전 터지자 외국인 5조원 ‘썰물’

-

6

‘암살자’ B-2 이어 ‘죽음의 백조’ B-1B 떴다…美 “이란 미사일시설 초토화”

-

7

나라 곳간지기에 與 4선 박홍근… ‘비명횡사’ 박용진 총리급 위촉

-

8

한동훈 “나를 탄핵의 바다 건너는 배로 써달라…출마는 부수적 문제”

-

9

전쟁 터지자 ‘매도 폭탄’, 코스피 5900선 붕괴…매도 사이드카 발동

-

10

조희대 “사법제도 폄훼-법관 악마화 바람직하지 않아”

트렌드뉴스

-

1

세계 최초 이란 ‘드론 항모’, 알고보니 한국산?

-

2

“나는 절대 안 먹는다”…심장 전문의가 끊은 음식 3가지

-

3

병걸리자 부모가 산에 버린 딸, ‘연 500억 매출’ 오너 됐다

-

4

살아서 3년, 죽어서 570년…“단종-정순왕후 이젠 만나게 해달라” 청원

-

5

최민희 의원, ‘재명이네 마을’서 영구 강퇴 당했다

-

6

韓증시 아직 못믿나…중동전 터지자 외국인 5조원 ‘썰물’

-

7

‘K패트리엇’ 천궁-Ⅱ, 이란 미사일 잡았다…UAE서 첫 실전 투입

-

8

배우 이상아 애견카페에 경찰 출동…“법 개정에 예견된 일”

-

9

미스 이란 출신 모델 “하메네이 사망, 많은 국민이 기뻐해”

-

10

달걀, 조리법 따라 영양 달라진다…가장 건강하게 먹는 방법은?

-

1

‘尹 훈장’ 거부한 교장…3년만에 李대통령 훈장 받고 “감사”

-

2

최민희 의원, ‘재명이네 마을’서 영구 강퇴 당했다

-

3

“정파적 우편향 사상, 신앙과 연결도 신자 가스라이팅도 안돼”

-

4

[단독]“거부도 못해” 요양병원 ‘콧줄 환자’ 8만명

-

5

韓증시 아직 못믿나…중동전 터지자 외국인 5조원 ‘썰물’

-

6

‘암살자’ B-2 이어 ‘죽음의 백조’ B-1B 떴다…美 “이란 미사일시설 초토화”

-

7

나라 곳간지기에 與 4선 박홍근… ‘비명횡사’ 박용진 총리급 위촉

-

8

한동훈 “나를 탄핵의 바다 건너는 배로 써달라…출마는 부수적 문제”

-

9

전쟁 터지자 ‘매도 폭탄’, 코스피 5900선 붕괴…매도 사이드카 발동

-

10

조희대 “사법제도 폄훼-법관 악마화 바람직하지 않아”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0