공유하기

치명률 낮추며 전파력 높이는 ‘코로나의 역습’[세상 바꾸는 과학/김응빈]

- 동아일보

-

입력 2022년 7월 18일 03시 00분

글자크기 설정

미생물학자가 본 바이러스 생존법

사실 바이러스 자체가 생물학의 난제이자 수수께끼다. 전통적으로 바이러스를 ‘생물과 무생물 사이에 있는 감염성 물질’이라 정의하지만, 그것이 생물인지 아닌지는 여전히 논쟁거리다. 생물학 교과서에서 생명체를 규정하는 기준에 따르면, 분명 바이러스는 생물이라 말하기 어렵다. 무엇보다 세포 형태도 갖추지 못했고, 살아있는 생명체(숙주) 밖에서는 비활성 입자에 불과하다. 그러나 적당한 숙주를 만나는 순간 생명을 얻은 듯 행동한다.

돌연변이란 말 그대로 돌연히(우연히) 유전자에 생기는 변이다. 모든 세포는 분열에 앞서 다음 세대에게 물려줄 모든 유전자를 복제한다. 그 기본 원리는 원본을 보면서 컴퓨터 자판을 두드려 사본을 만드는 것과 같은데, 이 과정에서 필연적으로 돌연변이가 발생한다. 제아무리 뛰어난 타자수라도 전혀 오타가 없을 수 없듯이, 유전자를 복제하는 효소도 아주 드물게 실수를 범하기 때문이다. 따라서 숙주 세포의 효소에 의존하는 바이러스 유전자 역시 예외가 될 수 없다. 더욱이 폭발적으로 증식하다 보니, 비록 그 발생률 자체는 낮아도 돌연변이를 지닌 바이러스가 늘어나는 배경이 된다.

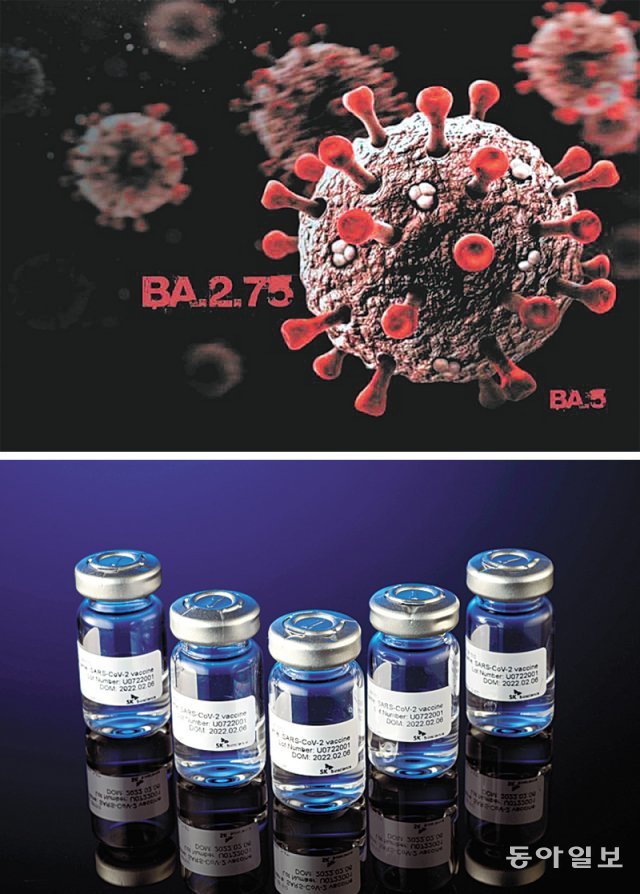

문제는 코로나19 바이러스에서는 이런 돌연변이가 다른 바이러스와 비교해 상대적으로 빈번하게 나타난다는 것이다. 유전물질로 DNA가 아니라 RNA를 가지고 있는 까닭에 코로나19 바이러스는 자체 효소로 유전자 복제를 진행한다. 그런데 DNA 복제 효소와는 달리 RNA 복제 효소에는 ‘교정 기능’이 없다. 타자를 칠 때 ‘오타’를 남발하는 상황이 빚어지는 것이다. 이 서툰 유전자 복제 능력이 결과적으로 돌연변이 양산으로 이어지면서, 코로나가 잡힐 듯 잡히지 않는 상황이 이어지고 있다.

코로나 변이들은 확산성은 강하지만 비교적 치명률은 약한 특성을 가진 것으로 파악되고 있다. 하지만 바이러스의 입장에서 보자면, 이렇게 병원성을 약화하는 돌연변이가 유리한 측면도 있다. 숙주(인간)를 감염 즉시 몸져눕게 하거나 죽게 만들면 그만큼 타인에게 전파시킬 수 있는 기회가 줄어든다. 반면 증상이 가벼운 경우에는 감염된 숙주가 일상 활동을 그대로 지속하기 때문에 훨씬 더 많은 숙주에게로 퍼져나갈 수 있는 기회를 얻게 된다. 특히 잠복기에도 다른 숙주로 옮겨 갈 수 있다면 바이러스에게는 그야말로 금상첨화다. 더 나아가 끊임없는 돌연변이의 소용돌이 속에서 구조가 다른 수용체에 들어맞는 돌기가 생겨나기도 한다. 숙주의 세포에 더욱 쉽게 침투할 수 있는 잠재력을 보유하게 된다는 말이다.

최근 20여 년간 발생 빈도가 증가한 감염병을 총칭하는 ‘출현성 감염 질병(emerging infectious disease)’이란 말 자체에는 ‘신종’이라는 뜻은 없다. 대부분은 이미 알려진 병원성 미생물이 갑자기 재창궐하거나 새로운 지역으로 전파되어 발생하는 경우가 많다. 아주 오래전부터 자연의 한 귀퉁이에서 있는 듯 없는 듯 지내던 이런저런 바이러스들이 갑자기 경쟁이라도 하듯 번갈아 몰려오면서 ‘신종 감염병’이란 말을 일상어로 만들다시피 하고 있다.

문제는 환경 파괴로 인해 그동안 잠잠히 있던 바이러스와 인간이 만날 확률이 높아지고, 인구 이동이 빈번해지면서 바이러스가 확산될 가능성이 높아졌다는 것이다. 게다가 바이러스는 생존을 위해 빠르게 변이에 변이를 만들고 있지만 인간의 대응 속도는 그에 미치지 못하고 있는 것이 현실이다. 인간과 바이러스의 생존 경쟁은 쉽게 끝낼 수 없는 긴긴 장기전이 될 수밖에 없다.

세상 바꾸는 과학 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

강용수의 철학이 필요할 때

구독

-

고양이 눈

구독

-

이준일의 세상을 바꾼 금융인들

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

최민희 의원, ‘재명이네 마을’서 영구 강퇴 당했다

-

2

[단독]“거부도 못해” 요양병원 ‘콧줄 환자’ 8만명

-

3

“합격, 연봉1억2000만원” 4분 뒤 “채용 취소합니다”…法, 부당 해고 판결

-

4

드론 수백대 줄지어…이란, 무기 터널 공개 ‘전쟁 능력’ 과시

-

5

나라 곳간지기에 與 4선 박홍근… ‘비명횡사’ 박용진 총리급 위촉

-

6

하메네이 제거하고 중국 오는 트럼프…시진핑 웃을 수 있나

-

7

英기지 내어주고 佛해군 파견…‘이란 공습’에 유럽 가세

-

8

“장동혁 서문시장 동선 따라 걸은 한동훈…‘압도한다’ 보여주려”[정치를 부탁해]

-

9

日대표팀 회식비, 최고 연봉 오타니가 아닌 최저 연봉 스가노가?

-

10

‘알바는 퇴직금 없다’는 거짓말… 1년간 주 15시간 근무 땐 보장

-

1

드론 수백대 줄지어…이란, 무기 터널 공개 ‘전쟁 능력’ 과시

-

2

트럼프, 하메네이 제거… 더 거칠어진 ‘힘의 질서’

-

3

최민희 의원, ‘재명이네 마을’서 영구 강퇴 당했다

-

4

기획예산처 장관 박홍근 지명…‘이화영 변호인’ 정일연, 권익위원장

-

5

‘까불면 다친다’ 또 목격한 김정은… 核보유 더 집착 가능성

-

6

李 “집 팔기 싫다면 두라, 이익-손실 정부가 정해”

-

7

[김승련 칼럼]장동혁-한동훈, 알고 보면 운명공동체

-

8

[사설]‘사법개혁 3법’ 통과… 법집행자들의 良識으로 부작용 줄여야

-

9

“日 국민 대부분은 韓에 ‘과거사’ 사과 당연하다고 생각”

-

10

순방 가서도 ‘부동산’…李 “韓 집값 걱정? 고민 않도록 하겠다”

트렌드뉴스

-

1

최민희 의원, ‘재명이네 마을’서 영구 강퇴 당했다

-

2

[단독]“거부도 못해” 요양병원 ‘콧줄 환자’ 8만명

-

3

“합격, 연봉1억2000만원” 4분 뒤 “채용 취소합니다”…法, 부당 해고 판결

-

4

드론 수백대 줄지어…이란, 무기 터널 공개 ‘전쟁 능력’ 과시

-

5

나라 곳간지기에 與 4선 박홍근… ‘비명횡사’ 박용진 총리급 위촉

-

6

하메네이 제거하고 중국 오는 트럼프…시진핑 웃을 수 있나

-

7

英기지 내어주고 佛해군 파견…‘이란 공습’에 유럽 가세

-

8

“장동혁 서문시장 동선 따라 걸은 한동훈…‘압도한다’ 보여주려”[정치를 부탁해]

-

9

日대표팀 회식비, 최고 연봉 오타니가 아닌 최저 연봉 스가노가?

-

10

‘알바는 퇴직금 없다’는 거짓말… 1년간 주 15시간 근무 땐 보장

-

1

드론 수백대 줄지어…이란, 무기 터널 공개 ‘전쟁 능력’ 과시

-

2

트럼프, 하메네이 제거… 더 거칠어진 ‘힘의 질서’

-

3

최민희 의원, ‘재명이네 마을’서 영구 강퇴 당했다

-

4

기획예산처 장관 박홍근 지명…‘이화영 변호인’ 정일연, 권익위원장

-

5

‘까불면 다친다’ 또 목격한 김정은… 核보유 더 집착 가능성

-

6

李 “집 팔기 싫다면 두라, 이익-손실 정부가 정해”

-

7

[김승련 칼럼]장동혁-한동훈, 알고 보면 운명공동체

-

8

[사설]‘사법개혁 3법’ 통과… 법집행자들의 良識으로 부작용 줄여야

-

9

“日 국민 대부분은 韓에 ‘과거사’ 사과 당연하다고 생각”

-

10

순방 가서도 ‘부동산’…李 “韓 집값 걱정? 고민 않도록 하겠다”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![중력 활용해 연료 절감… ‘다누리’의 우주항해 도전[세상 바꾸는 과학/김성수]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2022/08/07/114830930.7.jpg)

![[오늘과 내일/김현수]AI에 쓸모 잃은 인간, 섬뜩한 무용계급론](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133450335.1.thumb.png)

댓글 0