공유하기

[외환위기 10년]<4>교육-문화 변화

-

입력 2007년 11월 21일 03시 00분

글자크기 설정

좌절 맛본 부모들, 절박하게 사교육 매달려

“경쟁력 없으면 도태” 대학들 군살빼기 한창

입학하자마자 취직 공부… 대학가 낭만 옛말

“입학하면서부터 ‘5학년’ ‘6학년’으로 취업 준비를 하고 있는 선배들의 모습을 봤기 때문에 대학이 낭만적이라는 생각은 한 번도 한 적이 없습니다.”(곽민재 연세대 신문방송학과 3학년)

대학 입학과 동시에 각종 자격시험을 준비하거나 취직 준비를 위한 동아리에 가입하는 신입생이 늘고 있는 것이 요즘 대학가의 풍경이다.

인사취업전문기업 인크루트에 따르면 1997∼2005년 4년제 대학 졸업자 23만250명을 조사한 결과 대학 입학부터 졸업까지 걸리는 기간은 2005년 졸업자의 경우 평균 5년 11개월로 나타났다. 외환위기가 발생하기 전인 1997년 졸업자(5년 4개월)보다 평균 7개월이나 증가한 것이다.

외환위기 이후 교육 분야도 ‘혁명’에 가까운 충격과 변화의 바람을 맞고 있다.

이른바 문사철(文史哲)로 대표되는 기초학문 분야에는 지원자가 줄어 인문학과 이공계가 고사 위기에 처했다는 아우성이 나오는 반면 경영학 경제학 등 실용 학문 분야에는 학생이 몰리고 있다.

고려대 생명산업과학부 4학년에 재학중인 박모(24) 씨는 현재 의학전문대학원 진학을 준비하고 있다.

박 씨는 “외환위기 때 이공계 출신이 가장 먼저 구조조정 대상이 돼 기피 현상이 갈수록 심해진다”며 “박봉의 연구원 생활보다는 안정적인 직업을 갖고 싶다”고 말했다.

의·치의학 전문학원인 PMS가 2007학년도 의학전문대학원 합격자 전공을 분석한 결과 생물학 43%, 공대 및 기타 자연계 27.9%, 화학 12.9%의 순이었고, 인문·사회계열도 8.6%나 됐다.

‘글로벌 스탠더드’가 화두로 등장하면서 대학도 경쟁력을 갖추지 못하면 도태될 수밖에 없다는 현실을 목격한 뒤 군살 빼기가 한창이다.

2004년 이후 국 공립대와 사립대를 합쳐 총 24개 대학이 12개로 통폐합됐고 입학정원도 1만2000명이나 줄었다.

최근 정년보장(테뉴어) 심사에서 교수들을 무더기로 탈락시킨 한국과학기술원(KAIST)의 조치도 변화하지 않으면 도태한다는 위기 위식이 강하게 반영된 것이다.

외환위기의 교훈을 자녀 교육에서 찾는 경향이 더욱 강해지고 있다는 진단도 나온다.

“엄청난 사교육비를 들여 서울대를 졸업해도 구직난에 시달리고, 잘돼 봐야 월급쟁이밖에 더 되겠어요.”

증권사 간부인 김모(44) 씨는 4년째 ‘기러기 아빠’ 생활을 하고 있다. 그는 “월급에서 학비와 생활비로 한 해 5000만 원 이상을 미국에 있는 아내와 딸에게 보내는 경제적 부담과 외로운 국내 생활로 어려움이 적지 않지만 공학박사가 꿈인 딸을 위해 감수할 수밖에 없다”고 말했다.

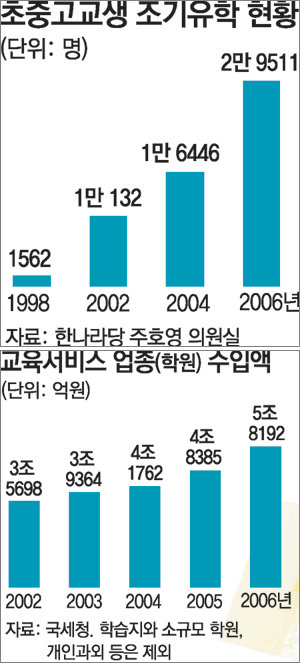

초중고교 조기유학생은 1998년 1562명이었지만 2002년 1만132명, 2006년 2만9511명으로 계속 증가하고 있다. 글로벌 시대에 영어가 필수요건이 되면서 2006년 초등생 출국자만도 1만3814명(46.8%)에 이르렀다.

외환위기 이후 사교육 시장의 급속한 성장은 자신의 노후나 미래에 대한 설계도 포기한 채 교육에 ‘다걸기(올인)’하는 우리 사회의 암울한 단면을 보여 준다.

한국보건사회연구원의 ‘2006년 자녀양육비 실태’에 따르면 가구당 월평균 지출에서 가장 비중이 높은 것은 사교육비로 35만2000원이나 됐다.

중앙대 강태중(교육학) 교수는 “외환위기로 경제적, 사회적 지위가 송두리째 흔들리는 상황을 경험한 뒤 가정마다 자녀의 교육이 희망이라 믿고 사교육에 매달리는 경향이 심해졌다”고 말했다.

우정열 기자 passion@donga.com

김기용 기자 kky@donga.com

바뀝니다 >

-

김도언의 너희가 노포를 아느냐

구독

-

동아광장

구독

-

오늘과 내일

구독

트렌드뉴스

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

3

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

4

“밀약 여부 밝혀야”…與의원에 보낸 국무위원 ‘합당 메시지’ 포착

-

5

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

6

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

7

“참으려 해도 뿡” 갱년기 방귀, 냄새까지 독해졌다면?

-

8

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

9

이란 지도부 겨눈 트럼프 “베네수엘라 때보다 더 큰 함대 간다”

-

10

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

7

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

8

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

9

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

10

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

트렌드뉴스

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

3

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

4

“밀약 여부 밝혀야”…與의원에 보낸 국무위원 ‘합당 메시지’ 포착

-

5

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

6

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

7

“참으려 해도 뿡” 갱년기 방귀, 냄새까지 독해졌다면?

-

8

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

9

이란 지도부 겨눈 트럼프 “베네수엘라 때보다 더 큰 함대 간다”

-

10

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

7

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

8

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

9

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

10

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[바뀝니다]](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0