공유하기

[소설]8월의저편 310…명멸(明滅)(16)

-

입력 2003년 5월 8일 18시 04분

글자크기 설정

당신네 집안은 우짜면 그래 팔자도 더럽노? 아버지는 단독에 여동생은 익사 장남은 전염병으로 죽고 아버지 정부였던 여자는 자궁에 생긴 병 때문에 아편 중독이라 카고 이복동생은 소아마비로 손발에 입도 제대로 못 쓴다 카고 아이고 자기 아버지하고 아들 뼈를 강물에 뿌린 사람은 조선 팔도를 다 뒤져도 없을 끼다 내 아들들도 그래 팔자가 더럽으면 우째 하겠노

아들들?

또 사내아일 끼다

우째 아는데

느낌이재 느낌

여자는 고쟁이를 주르륵 내렸다 내 앞이든 아들 앞이든 아랑곳하지 않고 속옷을 벗는 여자였다 비둘기 가슴처럼 부풀어 오른 하복부 아들이 죽은 다음이 아니라 아직 살아 있을 때 병원에서 고통스러워하고 있을 때 생긴 아이였다 등을 돌리자 업히듯 내 등에 매달려 쉰 목소리로 숨이 넘어갈 듯 속삭였다 여보 아 내 사랑 등이 봉긋한 젖가슴과 부푼 배에 짓눌렸다 내달이면 세 살이 되는 아들이 내 다리에 엉겨붙었다 아버지 아버지! 따가닥 따가닥 해 도 나는 목에 휘감긴 팔에서 빠져 나와 아들을 목말 태우고 밖으로 나갔다 등번호 962 조선지구 대표 구니모토 우철 선수 1번 라인에 정렬 요이 땅! 따가닥 따가닥 따가닥 따가닥 따가닥 따가닥 따가닥 따가닥 히힝! 히힝!

글 유미리

8월의 저편 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

횡설수설

구독

-

기고

구독

-

오늘의 운세

구독

트렌드뉴스

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

3

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

4

“김건희, 싸가지” 도이치 일당 문자가 金무죄 근거 됐다

-

5

담배 냄새에 찡그렸다고…버스정류장서 여성 무차별 폭행

-

6

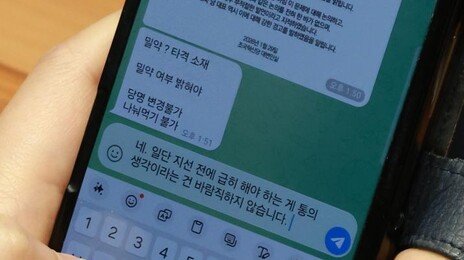

“밀약 여부 밝혀야”…與의원에 보낸 국무위원 ‘합당 메시지’ 포착

-

7

‘린과 이혼’ 이수, 강남 빌딩 대박…70억 시세 차익·159억 평가

-

8

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

9

K방산 또 해냈다…한화, 노르웨이에 ‘천무’ 1조원 규모 수출

-

10

“참으려 해도 뿡” 갱년기 방귀, 냄새까지 독해졌다면?

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

7

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

8

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

9

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

10

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

트렌드뉴스

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

3

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

4

“김건희, 싸가지” 도이치 일당 문자가 金무죄 근거 됐다

-

5

담배 냄새에 찡그렸다고…버스정류장서 여성 무차별 폭행

-

6

“밀약 여부 밝혀야”…與의원에 보낸 국무위원 ‘합당 메시지’ 포착

-

7

‘린과 이혼’ 이수, 강남 빌딩 대박…70억 시세 차익·159억 평가

-

8

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

9

K방산 또 해냈다…한화, 노르웨이에 ‘천무’ 1조원 규모 수출

-

10

“참으려 해도 뿡” 갱년기 방귀, 냄새까지 독해졌다면?

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

7

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

8

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

9

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

10

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[소설]8월의저편 311…명멸(明滅)(17)](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0