공유하기

“지구촌 투자자금 런던으로 몰린다”

-

입력 2007년 7월 26일 03시 09분

글자크기 설정

2000년대 초까지만 해도 누구도 월가가 버티고 있는 뉴욕의 아성을 넘보지 못했다. 하지만 2001년 9·11테러와 2002년 에너지 기업 엔론의 회계부정 사태 이후 뉴욕이 주춤하는 틈을 타 런던이 부상하면서 판세가 바뀌었다.

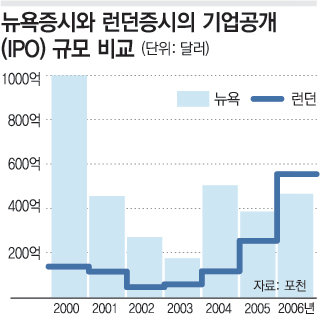

런던은 지난해부터 뉴욕을 제치고 기업공개(IPO)와 파생상품 거래의 왕좌로 등극했다. 하지만 골드만삭스, 메릴린치 등 세계적 투자은행을 보유한 뉴욕 역시 아직은 쉽게 물러서지 않을 태세다.

두 도시의 경쟁에 대해 포천은 일단 런던의 손을 들어 줬다. 런던의 상승세는 금융 중심지인 ‘시티 오브 런던’을 보면 알 수 있다. 연간 1000억 달러(약 914조 원)의 해외 투자가 이곳으로 들어오고 있다. 미국은 물론 중동 러시아 인도 중국 등 세계 전역의 돈이 모여든다. 고든 브라운 영국 총리도 지난달 이곳에서 열린 만찬에서 “역사는 ‘시티 오브 런던’의 도약을 런던의 새로운 황금시대의 시작으로 기록할 것”이라며 자신감을 나타냈다.

포천은 런던이 뉴욕을 앞지른 이유로 △뉴욕이 비틀거리는 미국 경제에 올라탄 반면 런던은 글로벌 경제라는 더 큰 호랑이를 타고 있고 △뉴욕이 기업회계 투명 법인 ‘사베인스-옥슬리법’ 등 각종 금융규제에 눌려 있는 동안 런던은 지속적으로 금융감독 규제를 완화했으며 △미국이 9·11테러 이후 외국에 문을 닫은 반면 런던은 문호를 활짝 열었다는 점을 들었다.

하지만 런던이 세계 금융 수도의 자리를 굳혔다고 보기에는 이르다고 포천은 분석했다.

뉴욕도 금융센터로서의 약점을 인식하고 경쟁력을 높이기 위해 다시 뛰고 있기 때문이다. 뉴욕증권거래소(NYSE)가 지난해 프랑스 벨기에 네덜란드의 통합거래소인 유로넥스트를 인수하며 덩치를 키운 것도 그런 노력의 한 예다.

런던을 위협하는 위기는 다른 곳에도 있다. 홍콩, 상하이(上海), 뭄바이, 두바이, 상파울루 등 신흥 금융시장이 뜨고 있는 것. 런던에 세계자본이 몰리는 가운데서도 2000년 이후 200여 개 외국계 회사가 런던 시장을 떠나 신흥 금융시장으로 발을 돌렸다.

마이클 필립 크레디스위스은행 유럽·중동·아프리카 담당 회장은 “뉴욕은 이미 한물갔고 런던은 지금이 전성기다. 하지만 미래에는 제3의 금융시장이 부상하게 될 것”이라며 세계 금융계의 춘추전국시대를 예상했다.

김재영 기자 redfoot@donga.com

트렌드뉴스

-

1

‘건강 지킴이’ 당근, 효능 높이는 섭취법[정세연의 음식처방]

-

2

멀어졌던 정청래-박찬대, 5달만에 왜 ‘심야 어깨동무’를 했나

-

3

北침투 무인기 만들고 날린 건 ‘尹대통령실 출신들’이었다

-

4

“美 파운드리-패키징 공장 짓고 있는데 메모리까지” 삼성-SK 난감

-

5

反美동맹국 어려움 방관하는 푸틴…“종이 호랑이” 비판 나와

-

6

김경 “강선우 측 ‘한장’ 언급…1000만원 짐작하자 1억 요구”

-

7

파운드리 짓고 있는데…美 “메모리 공장도 지어라” 삼성-SK 압박

-

8

임성근 셰프 음주운전 고백 “숨겼다 알려지면 많은 분 상처”

-

9

[단독]국힘 당명개정 맡은 김수민 “자유-공화는 죄가 없다…청년층 위한 변주 고민”

-

10

[김순덕의 도발] ‘李부터 연임’ 개헌, 이 대통령은 가능성을 말했다

-

1

‘단식’ 장동혁 “자유 법치 지키겠다”…“소금 섭취 어려운 상태”

-

2

한동훈 ‘당게’ 논란에 “송구하다”면서도 “조작이자 정치 보복”

-

3

北침투 무인기 만들고 날린 건 ‘尹대통령실 출신들’이었다

-

4

IMF의 경고…韓 환리스크 달러자산, 외환시장 규모의 25배

-

5

[김순덕의 도발] ‘李부터 연임’ 개헌, 이 대통령은 가능성을 말했다

-

6

이란 마지막 왕세자 “이란, 중동의 한국 돼야했지만 북한이 됐다”

-

7

김경 “강선우 측 ‘한장’ 언급…1000만원 짐작하자 1억 요구”

-

8

“한동훈 ‘당게’ 사건, 최고위원 전원 공개 검증” 제안…韓 받을까

-

9

트럼프 “그린란드 파병 8개국에 10% 관세 부과”…유럽 반발

-

10

‘이혜훈 청문회’ 하루 앞…野 “보이콧” vs 與 “국힘 설득”

트렌드뉴스

-

1

‘건강 지킴이’ 당근, 효능 높이는 섭취법[정세연의 음식처방]

-

2

멀어졌던 정청래-박찬대, 5달만에 왜 ‘심야 어깨동무’를 했나

-

3

北침투 무인기 만들고 날린 건 ‘尹대통령실 출신들’이었다

-

4

“美 파운드리-패키징 공장 짓고 있는데 메모리까지” 삼성-SK 난감

-

5

反美동맹국 어려움 방관하는 푸틴…“종이 호랑이” 비판 나와

-

6

김경 “강선우 측 ‘한장’ 언급…1000만원 짐작하자 1억 요구”

-

7

파운드리 짓고 있는데…美 “메모리 공장도 지어라” 삼성-SK 압박

-

8

임성근 셰프 음주운전 고백 “숨겼다 알려지면 많은 분 상처”

-

9

[단독]국힘 당명개정 맡은 김수민 “자유-공화는 죄가 없다…청년층 위한 변주 고민”

-

10

[김순덕의 도발] ‘李부터 연임’ 개헌, 이 대통령은 가능성을 말했다

-

1

‘단식’ 장동혁 “자유 법치 지키겠다”…“소금 섭취 어려운 상태”

-

2

한동훈 ‘당게’ 논란에 “송구하다”면서도 “조작이자 정치 보복”

-

3

北침투 무인기 만들고 날린 건 ‘尹대통령실 출신들’이었다

-

4

IMF의 경고…韓 환리스크 달러자산, 외환시장 규모의 25배

-

5

[김순덕의 도발] ‘李부터 연임’ 개헌, 이 대통령은 가능성을 말했다

-

6

이란 마지막 왕세자 “이란, 중동의 한국 돼야했지만 북한이 됐다”

-

7

김경 “강선우 측 ‘한장’ 언급…1000만원 짐작하자 1억 요구”

-

8

“한동훈 ‘당게’ 사건, 최고위원 전원 공개 검증” 제안…韓 받을까

-

9

트럼프 “그린란드 파병 8개국에 10% 관세 부과”…유럽 반발

-

10

‘이혜훈 청문회’ 하루 앞…野 “보이콧” vs 與 “국힘 설득”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[횡설수설/이진영]템플스테이 지난해 35만 명](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133181334.1.thumb.jpg)

댓글 0